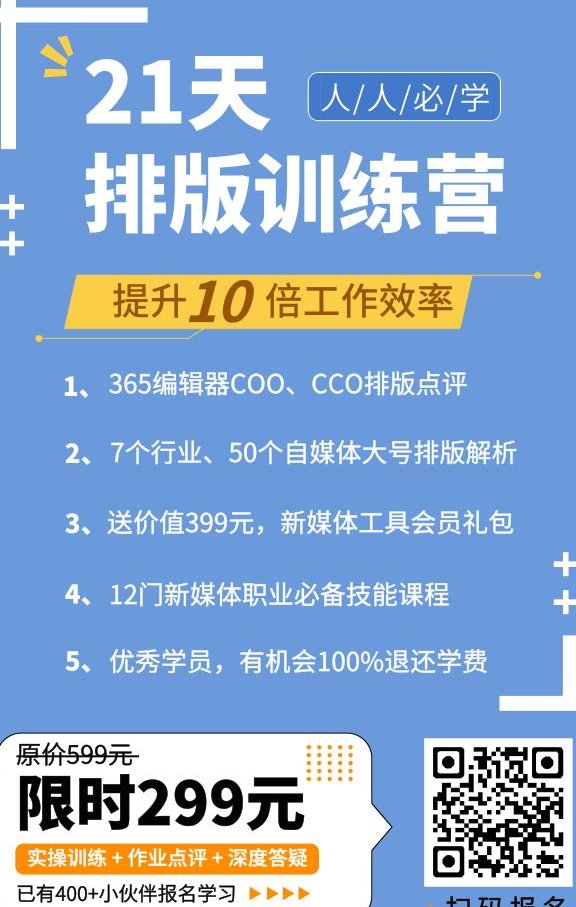

我发现现在越来越多人用手机端 AI 工具写东西,但生成的内容总带着一股 “机器味”—— 要么句式太规整,要么缺了点人情味儿,很容易被 AI 检测工具标出来。其实关键不在工具,而在你怎么调提示词。今天就掏 5 个亲测有效的手机端 AI 提示词调整技巧,都是能直接上手用的干货。

📱 技巧一:给 AI “画场景”,别只给干巴巴的指令

手机端输入本来就怕麻烦,很多人习惯直接丢一句 “写一篇职场干货”,结果 AI 给的内容像说明书。想让输出自然,第一步就得在提示词里加场景。比如你想写育儿类内容,别只说 “写宝宝辅食做法”,改成 “早上赶时间,给 1 岁宝宝做辅食,要简单快手,最好能边哄娃边做,步骤里提一句宝宝可能会抓勺子捣乱的小插曲”。

为什么场景有用?因为真实的人类表达永远和具体场景绑在一起。AI 接收到场景描述时,会自动加入生活化的细节 —— 比如 “拿辅食碗的时候记得把宝宝的围兜先套好,不然他可能伸手抓碗边”,这种句子一看就像妈妈们聊天,机器味自然就淡了。

手机端输入可以不用太复杂,哪怕加个时间(“晚上加班时”)、状态(“刚带娃出门累瘫了”)、小麻烦(“手机快没电了”),效果都能提升一大截。我上周用这个方法让 AI 写旅行攻略,加了句 “带老人出门,走路不能太多,景点里得有休息区”,生成的内容直接提到 “景区入口 30 米处有石凳,先让老人坐会儿再往前走”,比之前的纯路线推荐真实多了。

✍️ 技巧二:塞 “个人化表达”,让 AI 替你 “说人话”

AI 生成内容的一大破绽是 “没个性”—— 所有人用同一个模型,输出都像一个模子刻的。想破这个局,就得在提示词里加个人化表达,比如你的口头禅、常用比喻,甚至小习惯。

比如你平时说话爱带 “说真的”“我试过”,提示词里就可以加一句 “用‘说真的’开头,中间加个自己试错的例子,比如‘我之前这么做过,结果发现…’”。我给同事试过这个方法,她让 AI 写护肤文,加了 “我是干皮,总觉得涂防晒会紧绷,所以写的时候多提提清爽感”,生成的内容里直接出现 “我每次涂完都会拍两下脸颊,不黏枕头才算过关”,完全像她本人在分享。

手机端输入时,个人化表达不用长篇大论。可以是你的身份(“我是开便利店的”)、偏好(“我超讨厌太复杂的步骤”)、甚至小吐槽(“每次用 AI 写文案都觉得像在念课文,这次别这样”)。这些信息会让 AI 的输出带上 “专属感”,机器味自然就藏起来了。

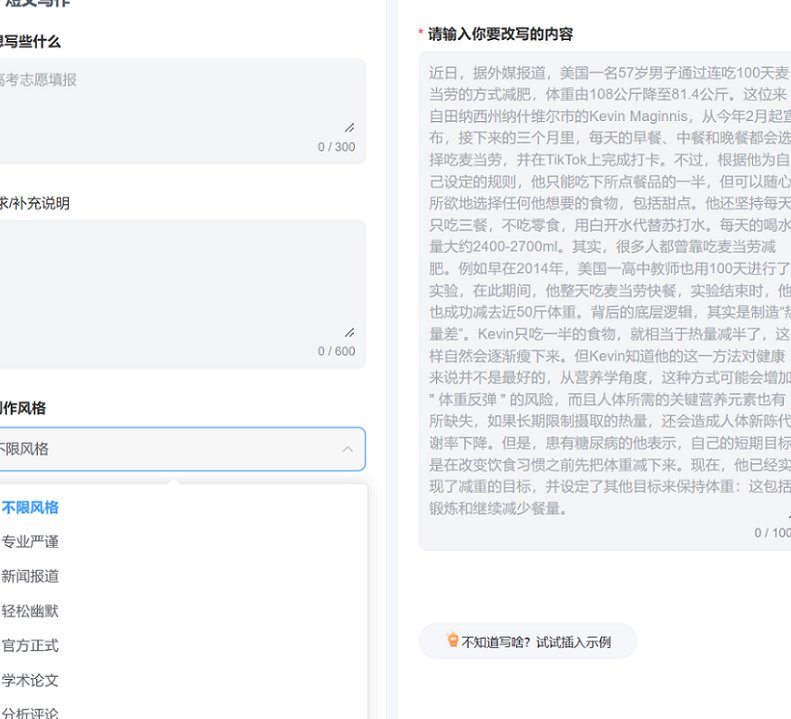

📏 技巧三:控制 “输出颗粒度”,别让 AI 一次性写太多

手机屏幕小,看长文本容易走神,其实 AI 也一样 —— 你让它一次性写 500 字,它很容易陷入 “模板化叙述”。不如把提示词拆成小块,一次只让它写 100-200 字,反而更自然。

比如写美食测评,别让 AI “写一篇火锅探店文”,改成 “先写走进火锅店的第一感觉,重点写香味和服务员递围裙的动作,150 字以内”,写完再接着说 “现在写涮毛肚的步骤,提一句‘七上八下’的时候筷子差点滑掉”。分段输出时,AI 会更专注于细节,不会为了凑字数用套话。

这招在手机端特别好用,因为你可以边看生成内容边调整下一段提示。比如发现上一段太正式,下一段就加句 “刚才写得有点像说明书,这次用点口语,比如‘这毛肚涮完脆到咬的时候差点弹出去’”。分段输出还能避免 AI “失忆”,前面提到的细节,后面能接着用,内容会更连贯。

🤔 技巧四:故意留 “思考痕迹”,让 AI 跟着 “犹豫”

人类说话不会一直顺顺当当,偶尔会有 “哦对了”“其实刚才漏了一点” 这种补充,AI 如果一直流畅输出,反而显得假。所以可以在提示词里加 “思考痕迹”,让 AI 跟着 “不完美”。

比如写职场经验,提示词里加一句 “写的时候加个小停顿,比如‘说到汇报技巧,哦对了,有个坑我之前踩过 ——’”;或者故意留个 “修正”,比如 “先写‘开会要提前准备材料’,然后补一句‘其实不一定非要写满 3 页,有时候一张思维导图更管用’”。这种 “先这么说,再补充” 的结构,特别像真人聊天。

我用这个方法给朋友调过小红书文案提示词,她之前让 AI 写 “减肥餐做法”,生成的内容太规整。后来加了 “写的时候先提‘我之前觉得减肥餐必须水煮’,然后说‘后来发现用空气炸锅烤蔬菜更方便’”,出来的内容立马有了 “试错感”,评论区都问 “这是真人分享吧”。

🔍 技巧五:加 “细节修正指令”,堵死 “模板化漏洞”

有些 AI 模型有固定套路 —— 写推荐类内容就说 “XX 值得买”,写教程就说 “第一步第二步”。想避开这些,就得在提示词里加 “反模板” 的修正指令。

比如发现 AI 总用 “首先”“其次”,提示词里就加 “别用‘首先’‘其次’,换成‘先做这个’‘做完记得’”;如果生成内容太生硬,就加 “把长句子拆短点,比如‘把鸡蛋打进碗里’别说‘将鸡蛋置于容器中’”。这些指令不用多,一两个就能针对性解决问题。

手机端操作时,修正指令可以更具体。比如你发现 AI 写的情感文太假,就加 “别写‘我泪流满面’,换成‘眼眶有点热,赶紧低头擦了下’”;写职场文时,加 “别说‘提升工作效率’,换成‘摸鱼时也能把事做完’”。越具体的修正,AI 越能避开机器味的坑。

其实降低 AI 生成痕迹的核心,就是让内容 “像人写的”—— 人会有场景依赖、有个人习惯、会分段思考、会偶尔犹豫、会避开套路。手机端输入虽然受限于屏幕,但这些技巧都能在小键盘上实现。

最后提醒一句:别指望一次调整就完美。写完后自己读一遍,哪里觉得 “不像自己说的话”,就对着那个地方改提示词 —— 比如觉得某段太规整,下次就加个 “这里加个小吐槽”;觉得缺细节,就补个 “提一下当时手里拿的东西”。多试两次,你会发现手机端 AI 也能写出 “真人感” 满满的内容。