🔍 【反 AI 检测工具怎么用?2025 年实用操作指南与技巧】

🛠️ 一、主流反 AI 检测工具大盘点

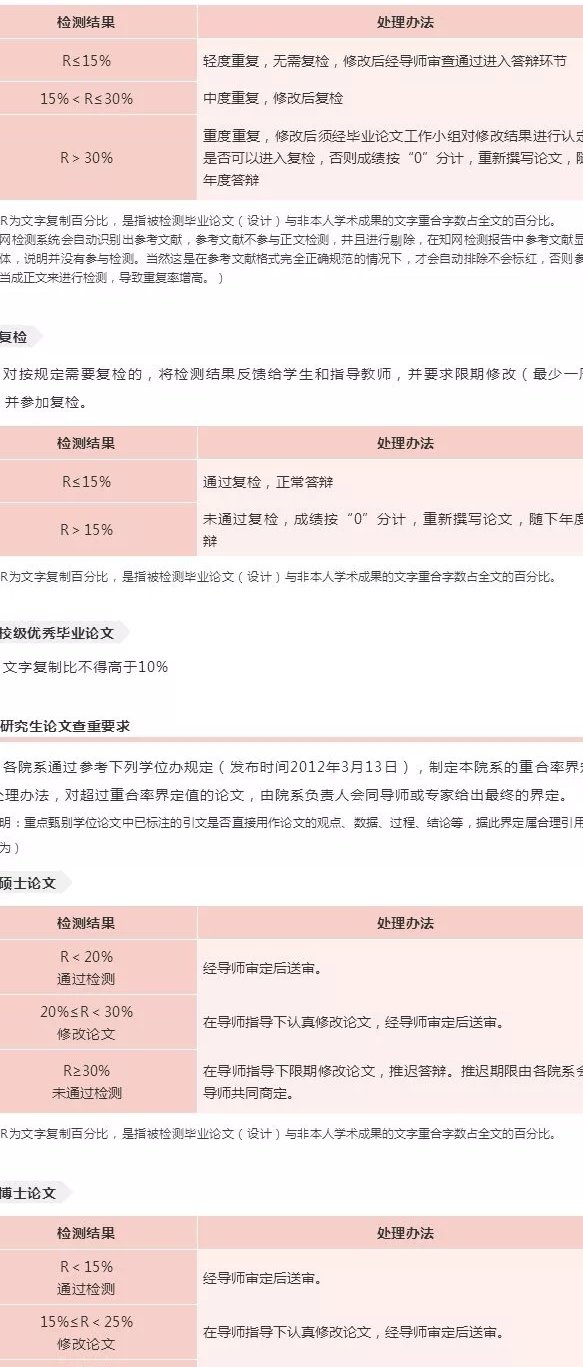

这工具简直是学术党的福音,支持无限次免费检测不说,还能直接优化内容。它能精准识别 AI 生成的段落,连文献推荐和大纲生成这些功能都有。特别是学生党,写论文的时候用它,能一边检测一边改,避免最后被查重系统打回来。像知网、维普这些平台,要是 AI 率超过 15% 还能退费,特别靠谱。

这是个免费的在线工具,专门识别 ChatGPT、Gemini 这些模型生成的内容。它的数据库特别庞大,能比对各种来源的文本,连释义改写的内容都能检测出来。操作也简单,直接复制粘贴文本或者上传文档就行,5 分钟内就能出报告。适合自媒体人或者需要快速检测的朋友。

学术圈最近都在讨论这个工具,每天能不限次数检测,特别适合在写作过程中实时监控 AI 痕迹。它的算法能识别经过人工修饰的 AI 内容,比对百万级学术语料库,连 APA、MLA 这些格式都能自动校对。要是检测出 AI 风险,还能给出专业的降重建议,比如替换学科近义词、调整段落逻辑顺序。

🚀 二、反 AI 检测工具的核心用法

不管用啥工具,都要先检测一遍。比如用 ZeroGPT Plus,把文本放进去,系统会用颜色标记出高风险段落。这时候别急着改,先看看报告里的 “AI 特征分析”,是句式太工整,还是词汇太单一。像 “应用场景” 这种高频词,换成 “实施范畴” 或者 “落地场景”,AI 率能降不少。

不同工具的检测逻辑不一样,单一工具可能会误判。比如 Turnitin Draft Coach 对学术内容更敏感,而 Content At Scale AI Detector 更擅长分析 SEO 文案。建议先用千笔 AI 做初筛,再用 Originality.ai 做深度校验,最后用图灵助手的学科模型定向优化。这样多管齐下,能避免漏网之鱼。

检测完拿到报告,别一股脑全改。先改那些 AI 率超过 50% 的段落,用 “同义词替换 + 句式重组” 的组合拳。比如把 “研究团队设计了新型算法” 改成 “跨学科团队联合开发了创新算法架构”。改完再测一次,这时候重点看 20%-50% 的段落,加点个人经历或者数据进去,像 “据《柳叶刀》2024 年研究显示,系统特异性达到 91.3%”,这样能大大降低机器感。

💡 三、2025 年反检测核心技巧

AI 生成的内容有个通病,就是句式太工整,逻辑链太标准化。咱们可以故意打破这种模式,比如把 “问题陈述 - 方法设计 - 实验结果” 的顺序,改成 “现象观察 - 假设建立 - 验证过程”。还可以加点口语化的表达,像 “你猜怎么着?”“说白了就是”,这些小细节能让内容更有温度。

不同学科有不同的表达习惯,检测工具也会识别这些特征。写医学论文的时候,多用 “病灶识别精度”“临床部署” 这些术语;写理工科论文,加点具体的参数调整记录,比如 “学习率从 0.01 调整到 0.001 后,模型准确率提升了 3.2%”。有些工具像图灵助手,还内置了 12 个学科专属模型,用起来更精准。

纯文本容易被检测,加点图片、表格或者公式进去。比如把 AI 生成的文字流程,转成 Visio 流程图;在数据部分插入 Excel 生成的图表。实测显示,这样能降低 15%-20% 的 AI 权重。不过要注意,图片本身不能是 AI 生成的,不然会弄巧成拙。

⚠️ 四、避坑指南:这些雷区千万别踩

网上好多号称免费的工具,要么限字数,要么偷偷收集你的数据。之前有个朋友用了某免费工具,结果论文被泄露到网上,差点毕不了业。建议优先选那些有退费保障的,比如千笔 AI,AI 率超 15% 直接退费,用起来更放心。

工具只能帮你改表面的东西,深层的逻辑还得自己把关。之前有个案例,某篇论文用工具降重后,AI 率从 60% 降到了 12%,结果导师一看,内容逻辑乱七八糟,最后还是得重写。所以改完之后,一定要通读一遍,确保意思没变,逻辑通顺。

不同平台的检测标准不一样。比如自媒体平台更看重内容的可读性和原创性,而学术平台更关注数据和引用。在小红书发内容,多用点表情符号和短句;写论文的时候,严格按照学校要求的格式引用文献。要是不确定平台规则,先用工具模拟检测一下,比如用火龙果写作的 “平台适配” 功能。

📝 五、2025 年最新趋势与应对策略

现在的检测工具,不仅能识别纯 AI 生成的内容,连人工修改过的都能检测出来。比如复旦团队提出的 ImBD 框架,通过分析文本的 “风格偏好”,能精准识别出机器修订的痕迹。应对这种情况,得在内容里加点 “人类特征”,比如故意用点不完美的语法,或者加入一些个人化的表达,像 “我记得之前看过一个研究”。

2025 年,图片、视频的 AI 检测也越来越严格。小红书联合中科大开发的 SAFE 模型,能通过分析像素的局部相关性,识别出 AI 生成的图片。咱们在处理多模态内容的时候,图片最好自己拍,或者用正版图库;视频里的字幕和旁白,尽量手动调整一下语气和节奏。

现在好多工具都推出了学科专属模型,像图灵助手的医学、法学模型。写专业内容的时候,一定要用对应的模型检测,不然很容易被误判。比如法律文书里的 “原告”“被告” 这些术语,普通工具可能会当成 AI 特征,用学科模型就能准确识别。

🌟 结语

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味