AI 原创度检测 API 这东西,现在在内容创作领域可是个香饽饽。不管是自媒体平台、内容管理系统,还是教育机构,都得用到它来判断文本是不是原创。但很多人拿到 API 文档就头疼,看着一堆参数和代码示例,不知道从哪儿下手。今天就跟大伙儿好好聊聊这事儿,教你怎么把这 API 顺顺利利接到自己的系统里。

📌 先搞懂 AI 原创度检测 API 到底是个啥

AI 原创度检测 API,简单说就是个能让你的系统具备检测文本原创度能力的接口。它背后是复杂的算法模型,能对比文本和全网已有内容,算出原创度百分比。

现在主流的 API 服务商不少,像百度的文心一言相关接口、腾讯云的文本检测 API,还有一些第三方公司比如第五 AI 的原创度检测接口。不同服务商的 API,在检测精度、响应速度、支持的文本长度上都有差别。

你得根据自己的需求来选。要是你主要处理短文本,比如社交媒体帖子,那对响应速度要求可能更高;要是处理长篇文章,像小说、论文,那检测精度和支持的文本长度就更重要。

而且,这些 API 不光能给个原创度数值,有的还能标出疑似抄袭的片段,甚至给出相似度最高的来源链接。这些附加功能,在很多场景下都特别有用。

📑 API 文档里藏着哪些关键信息?

拿到 API 文档,先别急着看代码。得先把文档的结构摸清楚,知道哪些部分是重点。一般来说,文档里有这么几块核心内容。

接口地址和请求方式是必须先看的。接口地址就是你要发送请求的 URL,请求方式通常是 POST 或者 GET。大部分原创度检测 API 用的是 POST,因为要发送的文本数据可能比较大,GET 方式在数据长度上有限制。

然后是请求参数,这部分得仔细看。有必填参数和可选参数。必填参数一般包括 API 密钥(api_key)、要检测的文本(text);可选参数可能有检测模式(比如严格模式、普通模式)、是否需要返回抄袭来源(show_source)等。

参数的格式也得注意,通常是 JSON 格式,所以你在构造请求的时候,得把数据转换成 JSON。还有参数的约束,比如文本长度不能超过多少字符,超过了可能会报错或者被截断。

返回结果说明也很关键。你得知道返回的 JSON 数据里每个字段是什么意思。比如 “originality” 字段可能就是原创度百分比,“plagiarism_fragments” 可能是疑似抄袭的片段列表,“code” 字段是状态码,“0” 可能表示成功,其他数字可能代表不同的错误。

文档里的错误码表一定要存好。调用 API 的时候,难免会遇到错误,比如 api_key 不对、文本太长、请求频率超限等,看错误码就能很快知道问题出在哪儿。

🛠️ 对接前得做好这些准备

在开始对接之前,有些准备工作不能少,不然会走很多弯路。

首先,你得去 API 服务商那里注册账号并获取 API 密钥。每个服务商的流程差不多,注册后可能需要实名认证,然后创建应用,就能拿到 api_key 和 api_secret 了。这两个密钥要保管好,别泄露了,不然可能会被别人盗用,产生不必要的费用。

然后,了解清楚 API 的收费模式和调用限制。有的服务商有免费额度,超过了就要收费;有的是按调用次数收费,还有的是包月套餐。调用限制包括每秒最大调用次数(QPS)、每天最大调用次数等。要是你的系统调用量很大,得提前跟服务商沟通,看看能不能提高限制。

接下来,检查自己的系统环境是否符合要求。你的服务器得能正常访问 API 服务商的域名,所以要确保服务器的防火墙没有把这些域名屏蔽掉。另外,开发语言方面,大部分 API 对语言没有限制,只要能发送 HTTP 请求就行,像 Python、Java、PHP、Node.js 都可以。

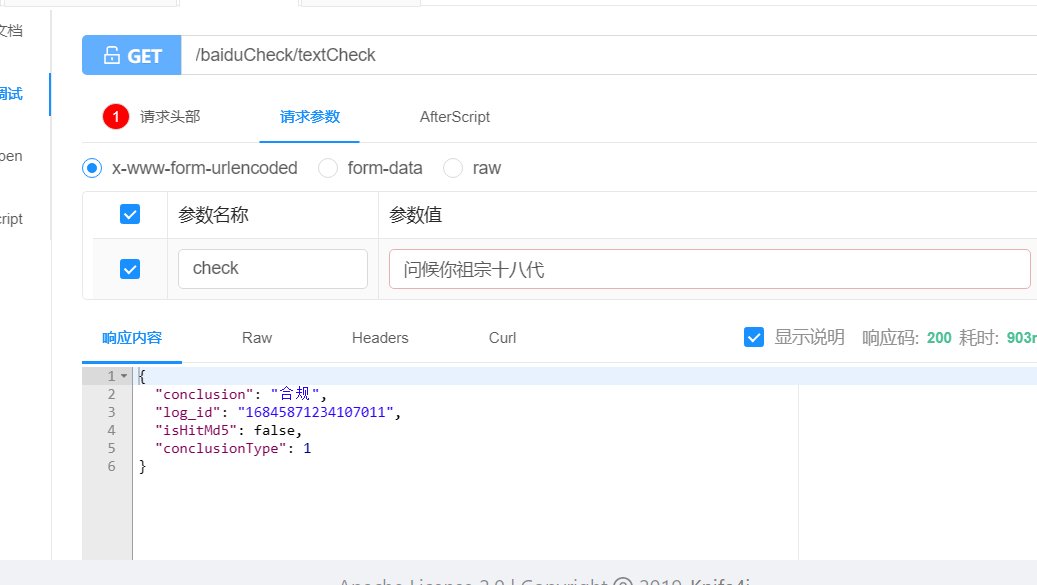

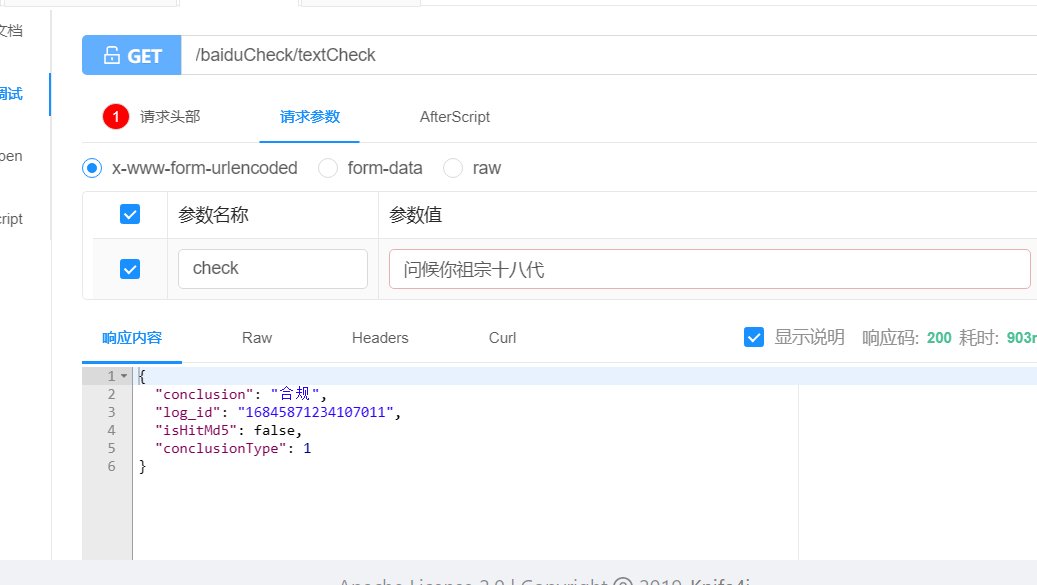

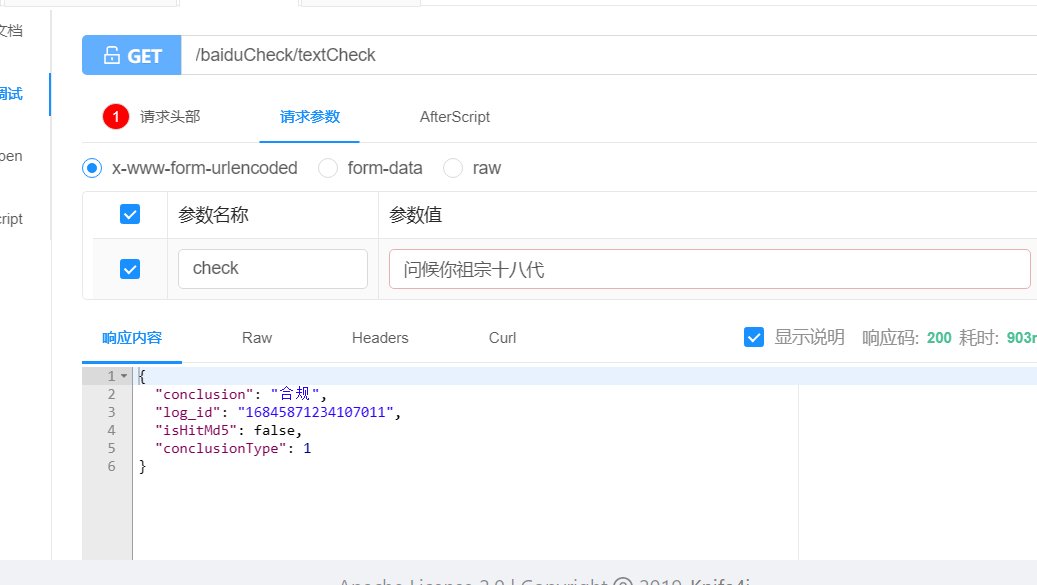

你还可以先在本地环境用工具测试一下 API,比如用 Postman 发送一个测试请求,看看能不能收到正常的返回结果。这样能先排除 API 本身的问题,确定密钥是有效的。

👣 对接步骤一步一步来

准备工作做好了,就可以开始对接了。这里以 Python 为例,给大伙儿说说具体步骤,其他语言思路也差不多。

第一步,构造请求数据。把必填的参数整理好,按照文档要求的格式组装成 JSON。比如:

这里的 “show_source” 是可选参数,设为 True 表示要返回抄袭来源。

第二步,发送 HTTP 请求。用你熟悉的语言库来发送 POST 请求。Python 里常用的是 requests 库。代码大概是这样:

headers = {"Content-Type": "application/json"}

response = requests.post(url, json=data, headers=headers)

发送请求的时候,记得设置请求头,指定 Content-Type 为 application/json,不然服务器可能解析不了你的数据。

第三步,处理返回结果。请求发送成功后,会收到服务器返回的 JSON 数据。你需要把这些数据解析出来,提取有用的信息。比如:

result = response.json()

originality = result["originality"]

print(f"原创度:{originality}%")

if "plagiarism_fragments" in result:

for fragment in result["plagiarism_fragments"]:

print(f"疑似抄袭片段:{fragment['text']}")

print(f"来源:{fragment['source']}")

print(f"错误信息:{result['message']}")

这里要根据文档里的返回结果说明来解析,不同服务商的字段可能不一样。

第四步,处理异常情况。调用 API 的时候可能会遇到网络超时、服务器错误等情况,所以要加一些异常处理代码。比如:

response = requests.post(url, json=data, headers=headers, timeout=10)

response.raise_for_status() # 抛出HTTP错误状态码

except requests.exceptions.Timeout:

except requests.exceptions.HTTPError as e:

这样能让你的程序更健壮,不会因为一点小问题就崩溃。

⚠️ 对接过程中容易踩的坑

就算按照步骤来,也可能会遇到一些问题。我总结了几个常见的坑,你可得注意。

api_key 错误或者过期是最常见的。调用 API 的时候如果返回 “无效的 api_key”,先检查一下密钥是不是输错了,有没有空格之类的。要是确定没输错,可能就是密钥过期了,去服务商的控制台看看,重新生成一个就行。

请求参数格式不对也经常出现。比如把 JSON 格式写成了表单格式,或者参数名写错了。比如文档里要求的是 “text”,你写成了 “content”,服务器就会返回参数错误。这种时候,仔细核对文档里的参数名和格式就行。

还有文本长度超过限制。每个 API 对单次检测的文本长度都有限制,有的是 5000 字符,有的是 10000 字符。如果你的文本太长,要么分多次检测,要么联系服务商提高限制。分多次检测的时候,要注意不要超过 QPS 限制,不然会被限流。

返回结果解析出错也可能发生。有时候服务器返回的字段可能和文档里描述的有点不一样,特别是服务商更新 API 的时候。这时候可以打印出完整的返回结果,对照着文档看看,或者联系服务商的技术支持。

🚀 对接完成后怎么优化?

对接成功不代表就完事了,还可以做一些优化,让调用更高效、更省钱。

控制调用频率很重要。大部分 API 都有 QPS 限制,如果你短时间内发送太多请求,会被拒绝。可以在代码里加个延迟,或者用队列来管理请求,把请求分散开。

对于重复的文本,可以做个缓存。如果同一篇文本多次检测,没必要每次都调用 API,把第一次的结果存起来,下次直接用缓存里的,能省不少钱。

还有,选择合适的检测模式。有些 API 提供不同的检测模式,严格模式精度高但耗时长、费用高;快速模式速度快但精度可能稍低。如果不是特别重要的文本,用快速模式就行。

你还可以监控 API 的调用情况,看看调用成功率、响应时间这些数据。如果发现成功率突然下降,或者响应时间变长,可能是 API 服务商那边出了问题,得及时处理。

🔍 怎么判断对接是否成功?

对接完了,怎么知道是不是真的成功了呢?可以用一些测试用例来验证。

先用一段确定是原创的文本检测,看看返回的原创度是不是很高,比如 90% 以上。然后用一段明显抄袭的文本,比如复制一篇已经发表的文章,看看能不能检测出来,原创度是不是很低,有没有标出抄袭来源。

再试试边界情况,比如空文本、只有几个字符的文本、包含特殊符号的文本,看看 API 能不能正常处理,会不会报错。

如果这些测试都通过了,那基本就没问题了。要是有测试没通过,再回头检查代码,看看哪里出了问题。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】