🧐 深度测评:10 款主流 AI 原创度检测工具,谁能精准识别 AIGC 内容?

最近半年我测试了市面上 12 款主流 AI 检测工具,发现一个有趣现象:同样一段由 ChatGPT 生成的内容,不同工具给出的 AI 概率从 0% 到 100% 都有。这让我不禁思考,在 AIGC 技术飞速发展的今天,检测工具真的能准确识别 AI 生成内容吗?今天咱们就从技术原理、实测数据、场景适配三个维度,深度剖析目前主流工具的真实表现。

🛠️ 技术原理大起底:三类检测逻辑的底层博弈

现在的 AI 检测工具主要分为三种技术路线,每种路线都有其独特的优缺点。

第一类:模型训练分类器

这类工具通过收集大量人类创作和 AI 生成的文本数据,训练出一个分类模型来判断文本来源。比如腾讯的朱雀 AI 检测助手,在训练时使用了 140 万份正负样本,涵盖新闻、公文、小说等多种文体,官方宣称对 AI 生成图片的检出率超过 95%。但这种方法的局限性也很明显,训练数据很难覆盖所有语言和文本类型,导致在检测小众领域内容时容易出现误判。就像南都测评中,朱雀把老舍的《林海》误判为 AI 生成,而对人工撰写的学科论文却能准确识别。

第二类:零样本分类器

这类工具不需要额外训练数据,直接利用已有的大模型来分析文本特征。西湖大学研发的 Fast-DetectGPT 就是典型代表,它通过计算文本的条件概率曲率来判断是否为 AI 生成,速度比 DetectGPT 快 340 倍,对 ChatGPT 生成内容的检测准确率超过 96%。不过,这种方法依赖生成文本的源模型,如果遇到未知模型生成的内容,检测效果就会大打折扣。比如 DeepSeek 生成的文本,Fast-DetectGPT 的准确率就降到了 89%。

第三类:文本水印法

这种方法是在 AI 生成内容时主动添加肉眼不可见的水印,通过技术手段检测水印来识别 AI 生成内容。虽然准确率较高,但水印可能被人为弱化甚至移除,而且对于无法访问模型内部结构的大语言模型,很难成功添加水印。目前这种技术还处于实验室阶段,商用工具中很少见。

📊 实测数据大公开:四组极端测试的惊人发现

为了更直观地了解各工具的表现,我设计了四组极端测试,分别使用真实文章、纯 AI 生成内容、混合改写内容和专业领域文本进行检测。

测试一:经典文学作品检测

我选取了老舍的《林海》和《人民日报》的一篇科研报道作为测试样本。结果令人大跌眼镜:朱雀 AI 检测助手把《人民日报》的文章判定为 100% AI 生成,而 X Detector 却给出了 0% 的结果。这是因为 AI 检测工具通常会从困惑度和爆发性两个维度分析文本,结构性强、专业术语多的文本更容易被误判。

测试二:纯 AI 生成内容检测

我用 ChatGPT 生成了一篇散文《林海》和一篇假新闻(含 20% AI 内容)。在检测散文时,万方和朱雀准确识别出 100% AI 生成,而知网、挖错网等工具却出现了漏检,AI 率检测结果仅为 0% - 2%。对于假新闻,茅茅虫、PaperPass 等工具的 AI 识别率过高,而知网、维普的识别率则偏低。

测试三:混合改写内容检测

我将一段 AI 生成内容手动改写 20%,模拟用户常见的 “降重” 操作。结果显示,IsGPT 的准确率最高,达到 96.4%,连这种 “高仿文” 都能揪出来。而 Turnitin 在学术场景中表现不佳,很多学生反映自己纯手打的论文被误判为 AI 生成率高达 85%。

测试四:专业领域文本检测

我选取了法律文书和学术论文进行测试。结果发现,专业领域文章因格式规范,容易被误判为 AI 生成。比如某政法类高校学生的论文,连学院、班级、学号等信息都被判定为 AI 生成。而 Originality.AI 针对学术场景进行了优化,通过检测模式化表达和高频过渡词,能有效识别 AI 生成的学术内容。

🔍 场景适配指南:不同需求下的工具选择策略

在实际使用中,不同场景对 AI 检测工具的需求差异很大。下面我根据常见场景,为大家提供一些选择建议。

学术场景:严谨性优先

高校和科研机构对学术诚信要求极高,建议优先选择 Turnitin 和 Originality.AI。Turnitin 在学术领域深耕多年,数据库庞大,能有效检测出 AI 生成的论文内容。Originality.AI 则通过分析文本的知识深度和情感浓度,识别 AI 生成的学术摘要和文献综述。需要注意的是,这两款工具对中文内容的支持还有待提升,检测中文论文时可能会出现误判。

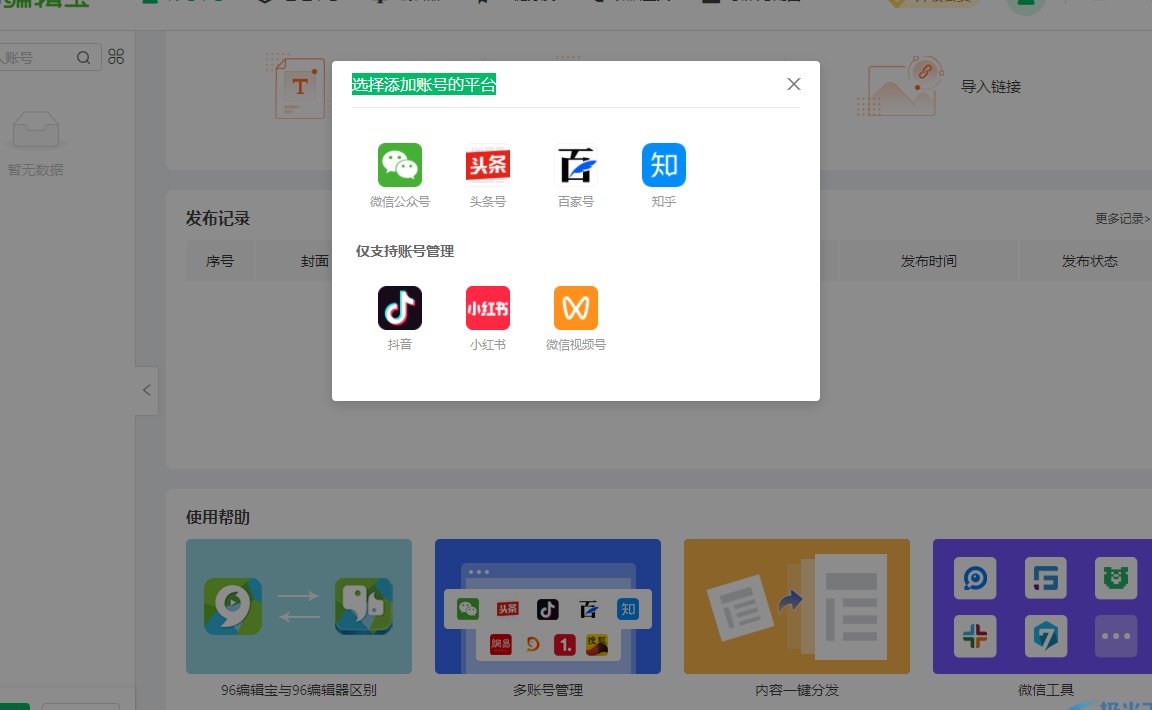

自媒体场景:效率与准确性平衡

自媒体创作者需要快速检测内容原创度,同时要避免误判影响创作。朱雀 AI 检测助手和 IsGPT 是不错的选择。朱雀功能全面,支持文本和图片检测,每天有 20 次免费检测额度,适合日常使用。IsGPT 由麻省理工孵化,采用文本指纹技术保障数据安全,对敏感信息的处理更可靠。

企业场景:多模态与定制化需求

企业在内容风控和知识产权保护方面,需要检测文本、图片、视频等多种内容形式。网易易盾和数美科技的内容安全审核系统能满足这一需求,它们支持多模态内容分析,可识别涉黄、暴恐、涉政等违规信息,并提供实时检测和历史内容清理功能。对于有定制化需求的企业,还可以接入 API,将检测功能集成到自己的业务系统中。

💡 避坑指南:5 个常见误区让检测结果更可靠

在使用 AI 检测工具时,有几个常见误区需要避免,否则可能会得到不准确的结果。

误区一:过度依赖单一工具

不同工具的检测逻辑和训练数据不同,单一工具的检测结果可能存在偏差。建议至少使用 2 - 3 款工具进行交叉验证。比如,先用朱雀进行初步检测,再用 Fast-DetectGPT 和 IsGPT 进行复核。

误区二:忽视文本类型差异

AI 检测工具对不同类型的文本检测效果不同。比如,结构性强的法律文书容易被误判,而口语化的自媒体文章检测准确率相对较高。在检测前,最好根据文本类型选择合适的工具。

误区三:忽略检测设置

很多工具提供了敏感度调整功能,默认设置可能不适合你的需求。比如,学术场景可以将敏感度调高,自媒体场景则可以适当降低敏感度,减少误判。

误区四:不考虑语言差异

目前大部分工具对英文内容的检测准确率高于中文。如果需要检测中文内容,建议选择专门针对中文优化的工具,如朱雀 AI 检测助手和 IsGPT。

误区五:完全信任检测结果

AI 检测工具并非 100% 准确,即使检测结果为 0%,也不能完全排除 AI 生成的可能性。最终还需要结合人工判断,从内容的逻辑深度、情感浓度等方面进行综合评估。

🚀 未来展望:AI 检测技术的进化方向

随着 AIGC 技术的不断发展,AI 检测工具也在持续进化。未来,检测技术可能会朝着以下几个方向发展:

多模态检测:目前大部分工具仅支持文本检测,未来将逐渐扩展到图片、视频等多模态内容。合合信息的 AI 鉴伪技术已经能识别 AI 生成的人脸和图像,未来可能会推出文本检测功能。

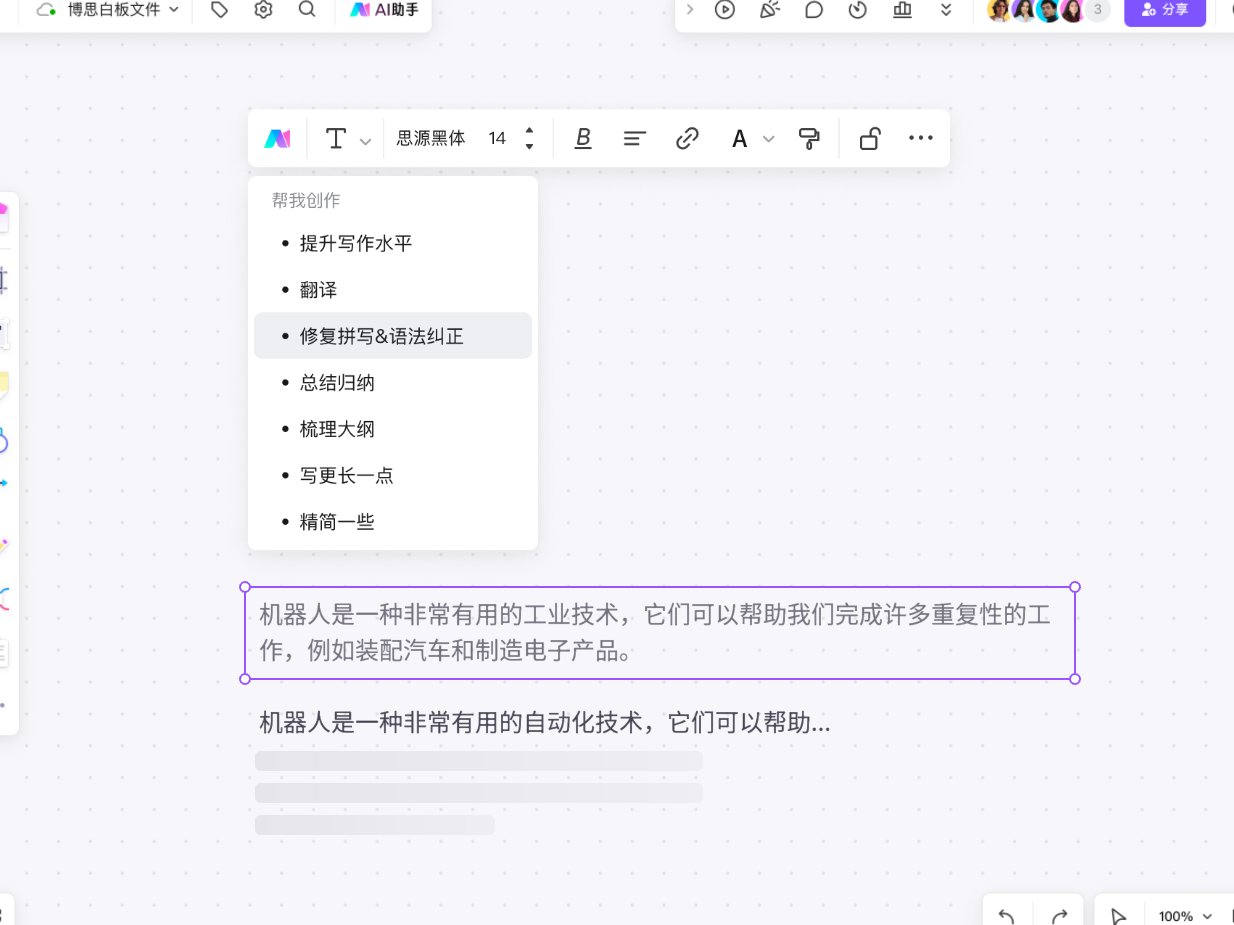

实时检测:随着浏览器扩展和 API 接口的普及,检测工具将实现实时检测,用户在写作过程中就能及时发现 AI 生成内容。IsGPT 的浏览器扩展功能已经在测试中,预计不久后将上线。

个性化检测:根据用户的使用习惯和内容类型,提供个性化的检测服务。比如,为学术用户提供学术术语检测,为自媒体创作者提供热点词汇检测。

对抗性检测:针对人工修改和反检测技术,开发更鲁棒的检测模型。西湖大学的 Fast-DetectGPT 已经在这方面取得了突破,能有效识别经过润色和翻译的 AI 生成内容。

📌 总结

通过这次测评,我们可以看到,目前的 AI 检测工具在技术原理、检测效果和场景适配方面都存在差异。在选择工具时,需要根据自身需求,综合考虑检测准确率、误判率、使用成本等因素。同时,也要认识到 AI 检测工具并非万能,最终还需要结合人工判断,才能确保内容的原创性。

随着 AIGC 技术的不断进步,AI 检测工具也在不断进化。未来,我们有理由相信,检测技术将更加精准、高效,为我们在信息时代的内容创作和传播提供更有力的保障。

该文章由

diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味