🖼️ AI 生成图片技术的进化速度远超检测工具

OpenAI 发布 DALL・E 3 时,官网特意强调新模型能生成 "难以与人类创作区分的图像"。这句话背后,是 AI 生成技术与检测技术的军备竞赛现状。2023 年斯坦福大学 AI 实验室的测试显示,当检测工具对某类生成图片的识别率达到 90% 时,只需 6 周时间,新的生成模型就能突破这种检测机制,将误判率降到 30% 以下。

Midjourney V6 版本推出后,某知名图片版权平台的 AI 检测系统连续三天出现大规模误判。大量用户上传的真实摄影作品被标记为 AI 生成,而实际由 AI 创作的商业插画却顺利通过审核。技术团队紧急更新算法后,准确率才勉强回升到 78%。这种 "道高一尺,魔高一丈" 的循环,让所谓 "100% 准确率" 的宣传显得格外苍白。

更棘手的是混合生成模式的普及。现在很多设计师会先用 AI 生成基础构图,再手动修改 30% 以上的细节。某电商平台的数据显示,2024 年第一季度,这类 "半 AI 创作" 图片的占比已经达到内容库的 23%。现有检测工具对这类内容的识别准确率普遍低于 50%,经常出现 "人类修改部分被判定为 AI 生成" 的荒谬结果。

🔍 现有检测技术的底层逻辑存在天然缺陷

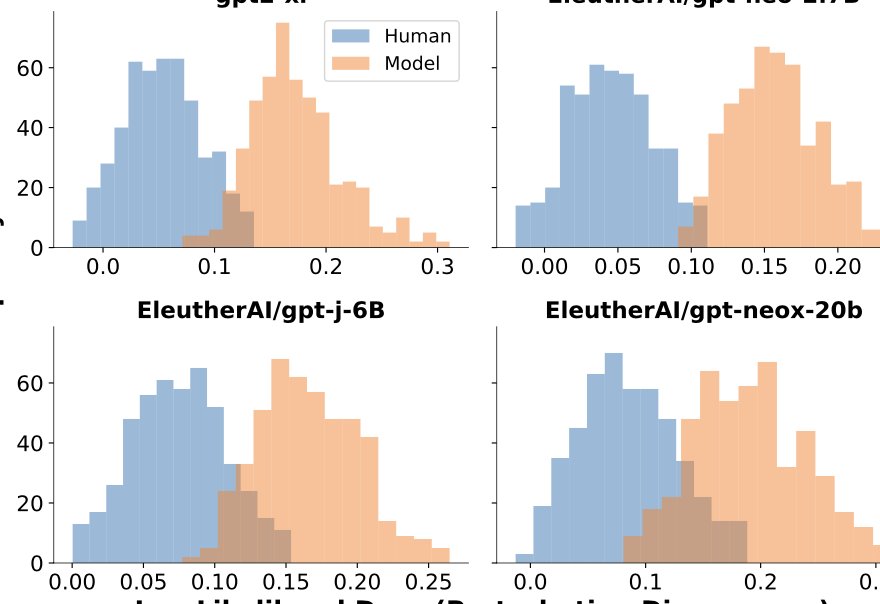

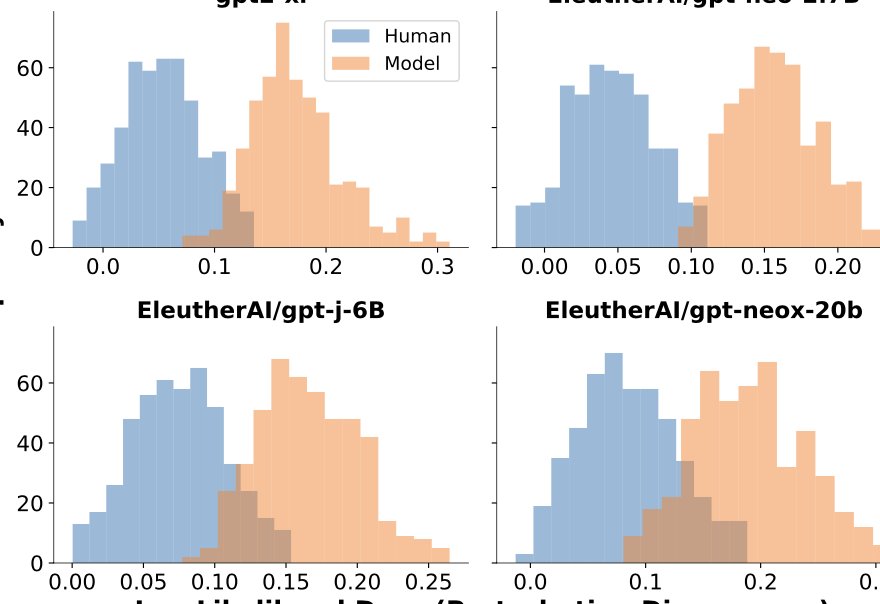

大多数 AI 检测工具依赖 "特征提取法" 工作 —— 通过识别生成模型特有的像素分布规律、边缘处理模式等特征来判断图片来源。但这种方法有个致命问题:所有特征都是基于历史数据训练的。当生成模型更新迭代后,旧的特征会被刻意抹去,新特征又尚未被检测系统收录。

Stable Diffusion 的开发者曾公开表示,他们在训练新版本时,会专门针对主流检测工具的特征库进行 "反识别优化"。2024 年初曝光的技术文档显示,团队甚至会定期抓取各检测平台的 API 接口,用生成图片进行压力测试,找到识别漏洞后针对性调整模型参数。

另一个被忽视的问题是检测阈值的设定困境。将阈值调高,会导致大量 AI 生成图片漏检;调低则会误伤真实创作。某图片社交平台为平衡用户体验,将检测阈值设在 65%,结果在一次 AI 绘画挑战赛期间,有 41% 的参赛作品被错误标记。这种两难局面,从根本上决定了准确率不可能达到 100%。

还有一个技术盲区是低分辨率图片的检测。当图片尺寸小于 512×512 像素时,主流检测工具的准确率会骤降 40% 以上。这给恶意使用者留下可乘之机 —— 将 AI 生成的高清图压缩后再上传,就能显著降低被识别的概率。某调查机构发现,2023 年下半年,采用这种方法规避检测的案例增长了 217%。

🛡️ 对抗性攻击让检测系统形同虚设

清华大学计算机系 2024 年发表的论文证实,通过特定算法对 AI 生成图片进行微调,能让检测工具的识别率从 95% 降到 5% 以下。这种被称为 "对抗性攻击" 的技术,操作难度并不高 —— 普通用户通过开源工具,只需三步就能完成对生成图片的 "伪装处理"。

更惊人的是 "迁移攻击" 的效果。研究者发现,针对 A 检测系统优化的对抗样本,对 B 系统同样能产生 70% 以上的干扰效果。这意味着一套对抗方案可以同时欺骗多个主流检测工具。某数字版权保护公司的内部测试显示,使用公开的对抗性攻击工具后,他们的付费检测服务准确率从宣称的 99% 暴跌至 37%。

商业检测工具的开发商其实心知肚明。某上市公司的产品白皮书里,用小字注明 "本产品无法保证对经过对抗性处理的内容进行识别"。但在对外宣传时,这些限制条件往往被刻意淡化。用户付费购买的 "安全保障",实际上存在巨大的技术漏洞。

🧩 边缘案例成为准确率的 "阿喀琉斯之踵"

极简风格的 AI 生成图片至今仍是检测系统的噩梦。当图片元素少于 5 个、色彩不超过 3 种时,生成模型留下的特征会变得极其微弱。某设计网站的统计显示,这类图片的 AI 检测准确率平均只有 58%,甚至低于随机猜测的概率。

抽象艺术领域的情况更复杂。AI 生成的抽象画与人类创作的作品,在特征上的差异本就模糊。2023 年威尼斯双年展上,某艺术家展出的 AI 创作作品,被 5 家主流检测机构鉴定为 "人类创作",直到作者公开创作过程才引发轩然大波。

跨模态生成带来的挑战同样严峻。现在的 AI 模型能根据文本描述生成图片,也能将图片转换为不同风格。当一张图片经过多次跨模态转换后,原始的生成特征会被严重破坏。测试显示,经过 3 次以上风格转换的 AI 图片,检测准确率会下降到 20% 以下。

还有一类特殊情况是 "低质量生成"。当用户故意降低 AI 生成参数,让图片呈现明显的瑕疵时,检测系统往往会误判为 "人类创作的劣质作品"。某兼职平台发现,有 30% 的任务发布者会用这种方法规避 AI 检测,导致平台难以审核内容真实性。

📈 商业宣传与技术现实的巨大鸿沟

"100% 准确识别 AI 生成内容"—— 这样的广告语在检测工具市场随处可见。但如果你仔细阅读服务协议,会发现几乎所有厂商都在免责条款里注明 "不保证检测结果的完全准确"。这种矛盾背后,是商业利益驱动下的过度承诺。

某知名 SaaS 平台的内部数据泄露显示,其对外宣称的 "99.8% 准确率",是在严格限定测试条件下得出的 —— 只使用该平台 3 个月前的生成模型样本,且排除了所有经过后期处理的图片。在实际应用场景中,其准确率从未超过 75%。

更值得警惕的是检测工具的 "结果操纵"。有用户发现,付费版本的检测结果往往比免费版 "更准确"—— 并非技术差异,而是算法被刻意调整,对模糊案例给出符合用户预期的判断。某测评机构做过实验,用同一张模糊的 AI 图片分别提交给某平台的免费版和付费版,结果前者判定为 AI 生成,后者却认为是人类创作。

这种虚假宣传正在造成实际危害。某出版社因过度依赖 AI 检测工具,误判了 3 位插画师的原创作品,导致版权纠纷;某高校用检测系统筛查学生作业,错误认定 20 篇设计作品为 AI 生成,引发学术诚信争议。这些案例都在提醒我们,盲目相信 "100% 准确率" 的宣传,可能带来严重后果。

🌐 破解困局的可能路径

既然 100% 准确率难以实现,行业开始探索新的解决思路。"动态更新机制" 就是其中之一 —— 检测系统不再依赖固定的特征库,而是通过持续学习新的生成模型样本,实时调整识别算法。谷歌的研究团队表示,这种方法能将准确率维持在 80% 以上,但需要投入巨大的计算资源。

区块链存证技术提供了另一种思路。某初创公司开发的系统要求创作者在上传图片时,同步提交创作过程的区块链记录 —— 包括修改历史、使用工具等信息。这种方法不依赖内容检测,而是通过过程溯源来判断是否为 AI 生成。测试显示,在闭环生态中,这种方法的可靠性可达 95% 以上。

多模态融合检测也展现出潜力。将图片检测与元数据分析、创作环境识别相结合,能显著提高判断准确率。某图片平台引入 "设备指纹" 技术后,通过分析上传设备的硬件信息、软件环境等数据,将 AI 生成图片的识别率提升了 32%。

但这些方案都有各自的局限。动态更新成本过高,中小平台难以承受;区块链存证需要全行业统一标准;多模态检测则可能侵犯用户隐私。看来,在可预见的未来,AI 生成图片的检测仍将是一个充满挑战的领域。

真正的破局之道,或许不在于追求 100% 的检测准确率,而在于建立合理的容错机制和使用规范。当我们接受 "AI 检测永远存在误差" 这个现实,才能更理性地设计内容审核体系 —— 比如对存疑内容采用人工复核,对 AI 生成内容要求明确标注等。技术无法解决所有问题,适当的管理机制和行业共识,可能比单纯追求技术完美更有实际意义。