🌟 技术革命:AI 写作检测工具的核心优势

在学术圈摸爬滚打的朋友都知道,传统的论文查重就像在茫茫大海里捞针。去年协助期刊审稿时,我遇到一篇结构严谨的论文,文献综述部分引用了 2023 年刚发布的 ChatGPT 技术文档,但传统查重系统却显示零重复率。这种矛盾案例让我深刻意识到,传统检测方法已经跟不上 AI 时代的步伐了。

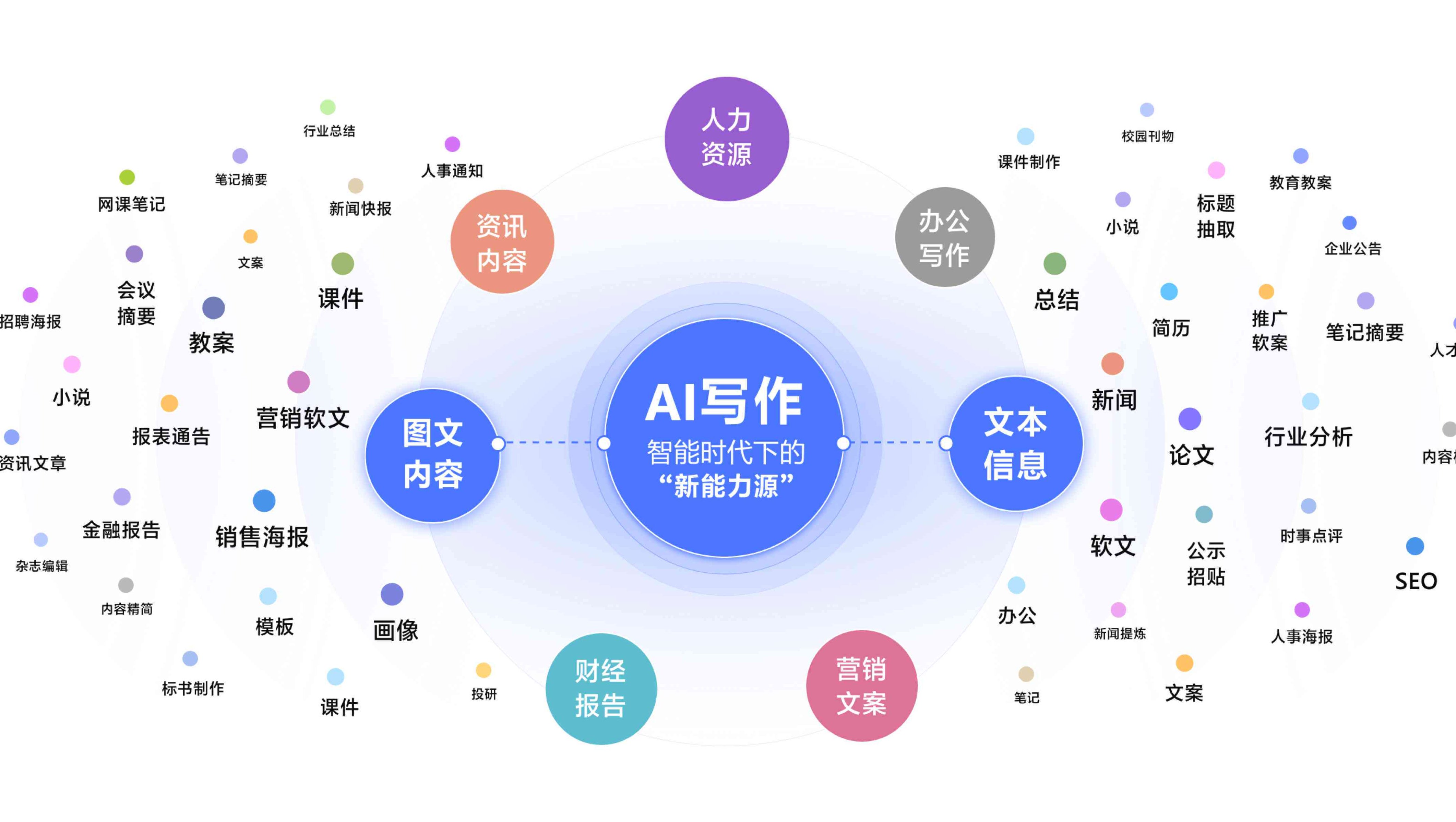

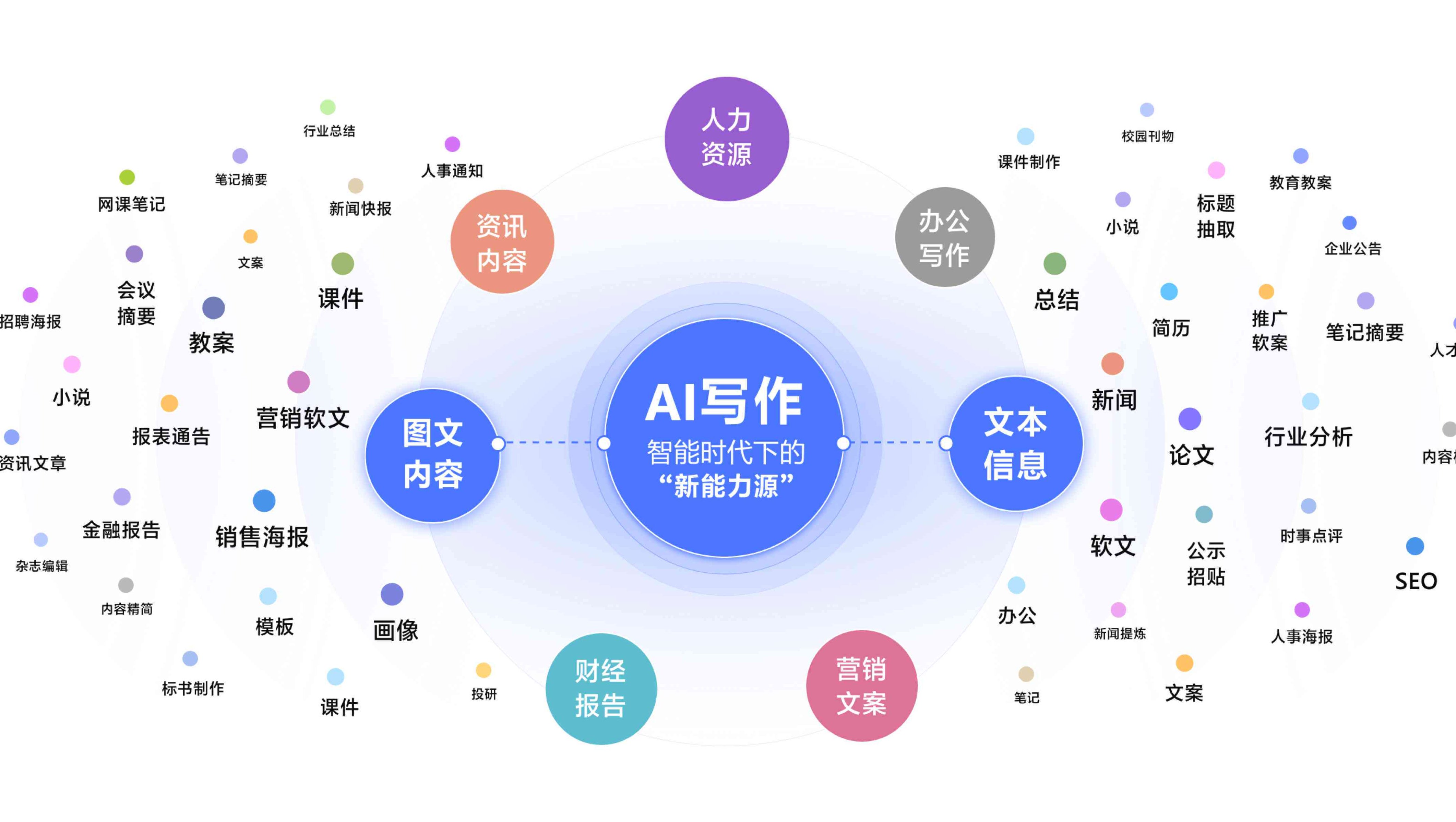

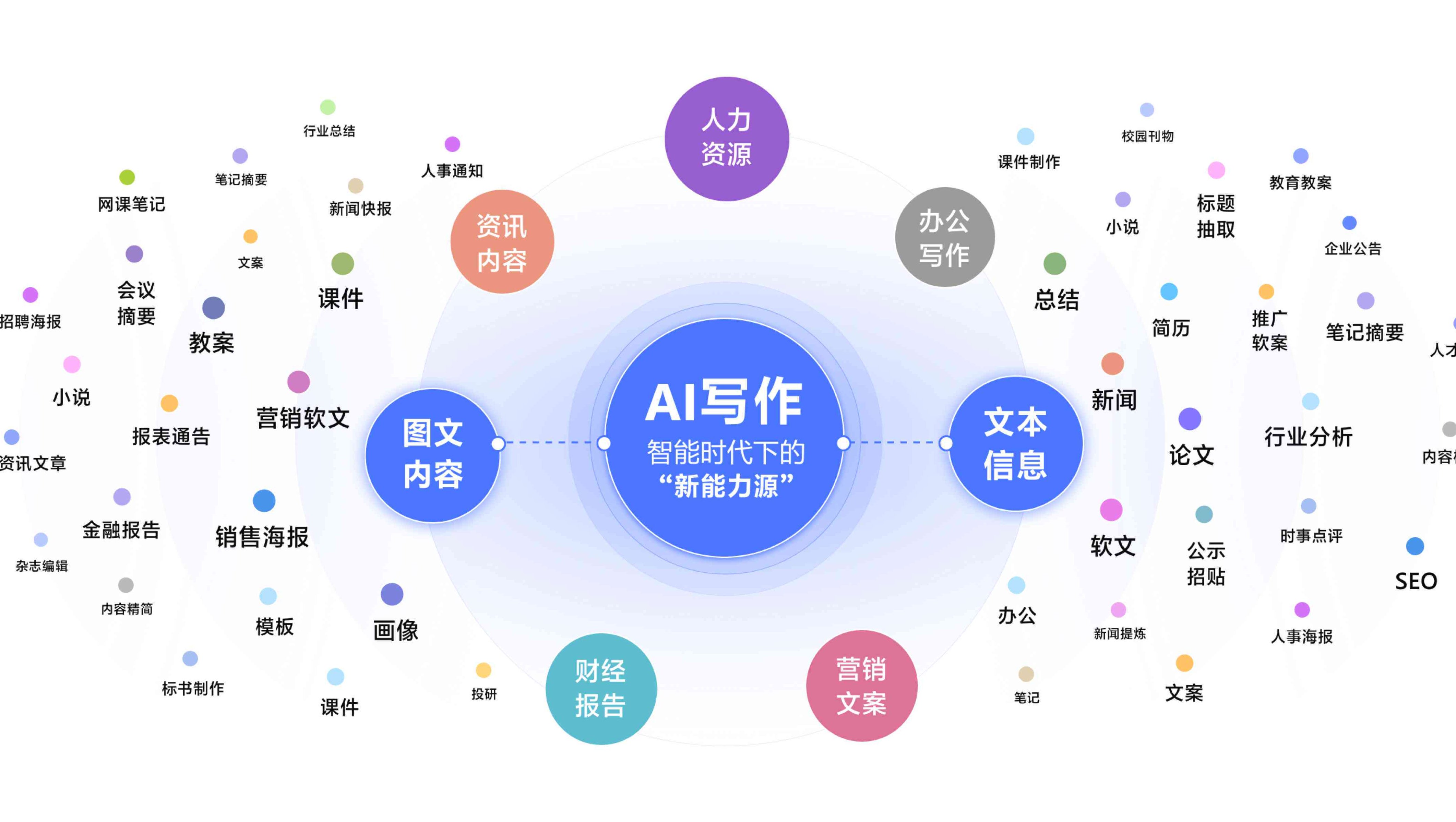

AI 写作检测工具的第一个核心优势是多维度的智能识别。传统查重只能比对文字重合度,而 AIGC 检测会分析语言风格、逻辑连贯性等深层特征。比如,理工科论文常用的标准术语和模板化句型,即便全程手打,也可能被传统查重误判为抄袭。但 AI 检测工具能通过语义指纹比对技术,准确识别包括腾讯元宝、豆包、DeepSeek 等 12 种大模型的生成特征,误报率控制在 3% 以下。

效率提升更是惊人。传统检测需要人工逐字逐句核对,一篇万字论文可能需要几小时甚至更长时间。而 AI 工具采用并行计算技术,10 万字论文检测仅需 30 秒,比传统方法快 300%。这对于时间紧迫的学生和研究者来说,简直是救命稻草。

精准度方面,AI 检测也远超传统方法。西湖大学研发的 Fast-DetectGPT,对 ChatGPT 生成文本的检测准确率达 96%,对 DeepSeek 生成文本的检测准确率也有 89%。相比之下,传统查重对 AI 生成的 “伪原创” 内容几乎无能为力,因为这些内容往往通过词语替换、句式变形等方式规避文字重复,但语义相似度极高。

🚀 场景适配:AI 与传统检测的精准定位

不同的场景需要不同的检测方案。在学术论文领域,AI 检测工具已经成为刚需。教育部最新规定,毕业论文必须进行 “双检”——AIGC 检测 + 查重检测。像 MitataAI 这样的工具,不仅能检测 AI 生成内容,还能提供可视化降重建议,通过滑动条实时调节改写强度,在保留学术规范的同时降低 AI 痕迹。而传统查重更适合检查引用规范和抄袭风险,两者结合才能确保论文既原创又合规。

企业内容审核场景中,AI 检测的优势同样明显。某资讯网站曾因使用 AI 生成虚假新闻被警方查处,下架了全部 AI 生成板块。这说明企业需要 AI 工具来防范内容风险。Winston AI 这类工具,能以 99.6% 的准确率检测营销材料、客户服务互动中的 AI 生成内容,还能突出显示可疑段落,方便快速优化。传统的人工审核虽然更灵活,但效率低下,无法应对海量内容的实时检测需求。

教育领域的应用则体现了 AI 检测的人性化一面。AI 作文检测系统能分析学生作文的 “思维轨迹” 和 “逻辑结构”,不仅能识别 AI 生成内容,还能给出个性化的写作建议。而传统的人工批改虽然更注重情感表达,但主观性强,难以大规模推广。两者结合,既能保证教育公平,又能提升教学质量。

🛠️ 工具对比:主流 AI 检测平台深度测评

市面上的 AI 检测工具琳琅满目,如何选择适合自己的呢?经过三个月的实测对比,我总结了几款主流工具的特点。

MitataAI 检测器是国产工具中的佼佼者,免费且功能强大。它支持检测 40 多种语言模型,独创的语义重构技术能精准识别混合生成内容。我曾用它检测一篇混用 ChatGPT 和 Claude 的论文,准确标注出 42% 的 AI 参与度。其智能降重功能更是实用,通过 10 级强度调节,能在保留核心论点的前提下,将 AI 特征值从 16% 降至 6.8%。

Turnitin 国际版在国际期刊中认可度很高,英文检测精度达 98%,但对中文内容的识别存在滞后。知网 AIGC 检测与学术资源库深度整合,适合终稿验证,但检测周期较长,费用也较高。万方 AIGC 检测在工程类文献检测中表现突出,能识别代码段和公式推导中的 AI 痕迹。

对于预算有限的用户,GLTR是个不错的选择。这款开源工具通过颜色编码突出显示可疑单词,虽然准确率只有 72%,但完全免费。Originality.AI则将 AI 检测与抄袭检查结合,适合团队协作,能生成详细报告并支持多用户访问。

💰 成本博弈:效率与质量的最佳平衡点

在成本方面,AI 检测工具的优势同样显著。以学术论文为例,使用知网 AIGC 检测一次可能需要几百元,而 MitataAI 等免费工具能满足大部分需求。企业用户若选择 Winston AI 的 Elite 计划,每月 49 美元可扫描 50 万字,相比人工审核的人力成本,性价比极高。

传统检测的隐性成本往往被忽视。人工审核不仅耗时,还容易受主观因素影响。某高校曾统计,人工审核一篇硕士论文平均需要 4 小时,按每小时 50 元计算,成本高达 200 元。而 AI 工具的单次检测成本通常在几元到几十元之间,效率提升的同时还能降低误判风险。

不过,AI 检测也并非完美。动态对抗问题和跨语言检测难题仍是行业痛点。例如,多数工具对混合中英文内容的识别精度不足,而采用迁移学习框架的系统能提升 17% 的跨模型识别能力。这也提醒我们,技术在进步,检测工具也需要不断迭代。

📚 实战指南:如何打造安全的内容防线

要充分发挥 AI 检测工具的价值,需要建立科学的检测流程。学术研究者可以采用 “三级检测法”:初稿用 MitataAI 进行基础筛查,定稿前使用知网 AIGC 检测模块复核,投稿时根据期刊要求补充 Turnitin 报告。企业则应构建 “人机协作” 模式,AI 处理 85% 的常规内容,人工专注于 15% 的复杂案例。

内容创作者也可以通过一些技巧降低 AI 痕迹。比如,避免使用 “首先、其次、最后” 等流水账结构,改用更自然的表达方式;将长句拆短,加入真实案例和个人观点;还可以使用笔灵降痕工具,一键把 AI 黑话改成大白话。这些方法不仅能降低 AI 率,还能提升内容的可读性。

在这个 AI 与人类协作的时代,检测工具既是 “照妖镜”,也是 “助推器”。合理使用 AI 检测工具,既能防范学术不端和内容风险,又能解放人力,专注于更有价值的创作。正如《自然》杂志强调的,具备 AIGC 识别能力已成为学术出版的基本门槛。只有紧跟技术潮流,才能在内容创作的浪潮中站稳脚跟。

该文章由

diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味