🔥技术进化:从单一特征识别到多模态协同作战

AI 检测技术的进化史,本质上是一部与生成模型的对抗博弈史。早期的检测工具大多基于简单的统计特征分析,比如通过词频分布、句子长度等基础指标来判断文本是否由 AI 生成。但这种方法很快被生成模型破解,当 GPT-3.5 开始学会模仿人类写作的 “自然断句” 和 “口语化表达” 后,传统检测工具的误判率直线上升。

真正的转折点出现在 2023 年,随着多模态大模型的崛起,检测技术开始向多维度协同进化。西湖大学研发的 Fast-DetectGPT 首次将条件概率曲率指标引入检测模型,在保持零样本检测优势的同时,将速度提升 340 倍,准确率相对提升约 75%。这种技术突破的背后,是检测模型开始学会 “理解” 内容的深层语义结构,而不仅仅是表面特征。

更值得关注的是对抗生成技术的反向推动。2025 年 CSDN 博客提到的 DNA 算法,通过模拟生物进化过程动态优化生成模型,成功将检测绕过率提升至 89.7%。这种 “魔高一尺道高一丈” 的对抗,迫使检测技术不得不从单一的文本分析转向多模态融合,比如结合图像的纹理特征、语音的韵律波动等多维度数据进行综合判断。

🔍核心技术:三大路径的攻防演进

目前主流的 AI 检测技术主要沿着三条技术路径发展,每条路径都有其独特的攻防策略。

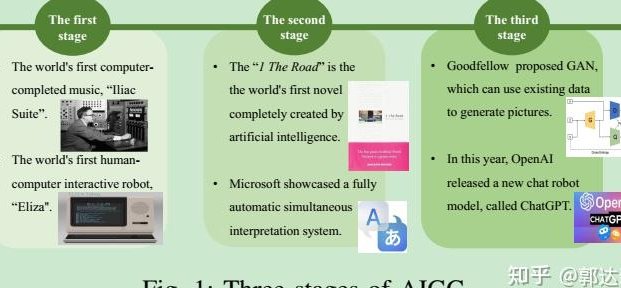

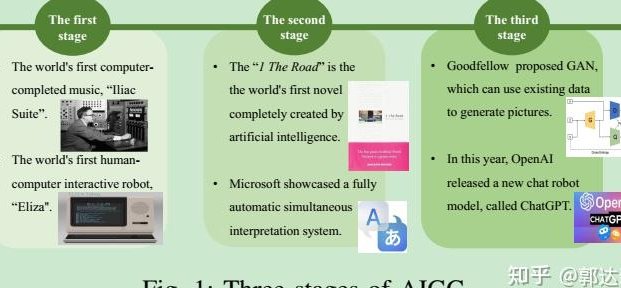

模型训练分类器法是最传统的方法,通过收集大量人类与 AI 生成内容来训练分类器。这种方法在特定领域(如学术论文)的检测准确率较高,但缺点也很明显 —— 数据覆盖范围有限,对未训练过的领域(如诗歌创作)几乎失效。为了解决这个问题,斯坦福大学团队开发了动态数据增强技术,通过生成对抗网络(GAN)合成未知领域的样本,将模型泛化能力提升 40%。

零样本分类器法的出现打破了数据依赖的局限。这种方法利用已训练好的大模型抽取文本特征,比如通过似然函数计算文本在某个模型中的出现概率。DetectGPT 就是典型代表,它不需要任何训练数据,却能在跨语言、跨领域的检测中保持稳定表现。不过这种方法也有短板,当遇到未知源模型生成的内容时,检测准确率会大幅下降。

文本水印法则采用了完全不同的思路,它在 AI 生成内容时就嵌入不可见的数字水印。这种方法的准确率极高,但存在两个致命缺陷:一是水印可能被人为弱化,二是无法应用于无法访问模型内部结构的闭源大模型。为了克服这些问题,英伟达在 2025 年推出的 AI Blueprint 中,创新性地将水印技术与区块链结合,实现了水印的不可篡改和可追溯。

🌐行业渗透:从实验室到产业一线的落地实践

检测技术的进化不仅体现在算法层面,更体现在行业应用的深度拓展上。

在金融领域,中邮消费金融构建的 “视觉反欺诈 + 星网反欺诈 + 多模态反欺诈” 三位一体体系,通过动态生物特征深度防御和智能关系图谱识别,2024 年成功拦截欺诈案件 8479 笔,挽回经济损失 455 万元。这种技术突破的背后,是检测模型开始学会识别 “薅羊毛” 黑产的团伙作案模式,比如通过分析用户行为的时空关联性来判断是否存在异常。

工业制造领域的检测革命同样令人瞩目。福建移动与东龙纺织合作开发的 5G+AI 视觉识别系统,能够实时检测经编花边的 0.05mm 级瑕疵,瑕疵识别准确率超过 95%,每年节省质量控制成本近 300 万元。更值得关注的是,这种检测系统已经从单纯的质量控制向生产流程优化延伸,比如通过分析瑕疵分布规律来反向优化生产线参数。

医疗健康领域的应用则更具突破性。复旦大学团队开发的 “人类健康与疾病蛋白质组图谱”,结合 AI 算法只需通过血浆蛋白检测,就能提前 15 年预测阿尔茨海默病等上百种疾病的患病风险。这种技术的本质,是将检测模型从内容识别升级为生物标志物的动态监测,为疾病早筛提供了全新的技术路径。

🚀未来挑战:当检测技术遇见进化型生成模型

随着生成模型的进化速度越来越快,检测技术正面临前所未有的挑战。2025 年 7 月发布的 AdamMeme 框架揭示了一个残酷现实:即使是最先进的多模态 AI 模型,在理解表情包中的恶意内容时也存在明显认知盲点,比如 Step 系列模型对涉及残疾人的恶意内容识别率不足 60%。

更严峻的挑战来自生成模型的自我进化能力。南昌大学研发的光电生成对抗网络(OE-GAN),通过光计算与电子计算的协同,实现了复杂生成任务的高效处理,其生成的图像在人类评审中的识别错误率高达 72%。这种技术突破意味着,生成模型已经开始学会 “欺骗” 人类的视觉系统,传统的图像检测技术面临失效风险。

为了应对这些挑战,检测技术正在向三个方向进化:边缘智能让检测模型能够在终端设备实时处理数据,比如华为推出的检测专用边缘计算盒子,功耗低于 10W 却能支持 1080P 视频的实时分析;跨模态融合则通过整合文本、图像、语音等多维度数据,构建更立体的检测模型,比如中邮消费金融的多模态反欺诈系统,将不同模态的数据进行深度关联分析,使欺诈识别准确率提升 30%;可持续检测体系的构建,则是通过绿色检测技术(如 AI 优化化学检测流程)和循环经济赋能(如再生塑料 AI 分选系统),推动检测技术向环保化、资源化方向发展。

这场永无止境的攻防战,最终将推动 AI 检测技术从 “被动防御” 走向 “主动进化”。当检测模型开始学会预判生成模型的进化方向,当多模态协同检测成为常态,我们或许能真正实现 “魔高一尺道高一丈” 的技术平衡。而这一切的实现,不仅需要技术层面的突破,更需要建立跨行业的技术标准和伦理规范 —— 毕竟,AI 检测技术的终极目标,不是消灭生成模型,而是让人类始终掌握技术发展的方向盘。

该文章由

diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味