📌 AI 内容检测工具到底能做什么?

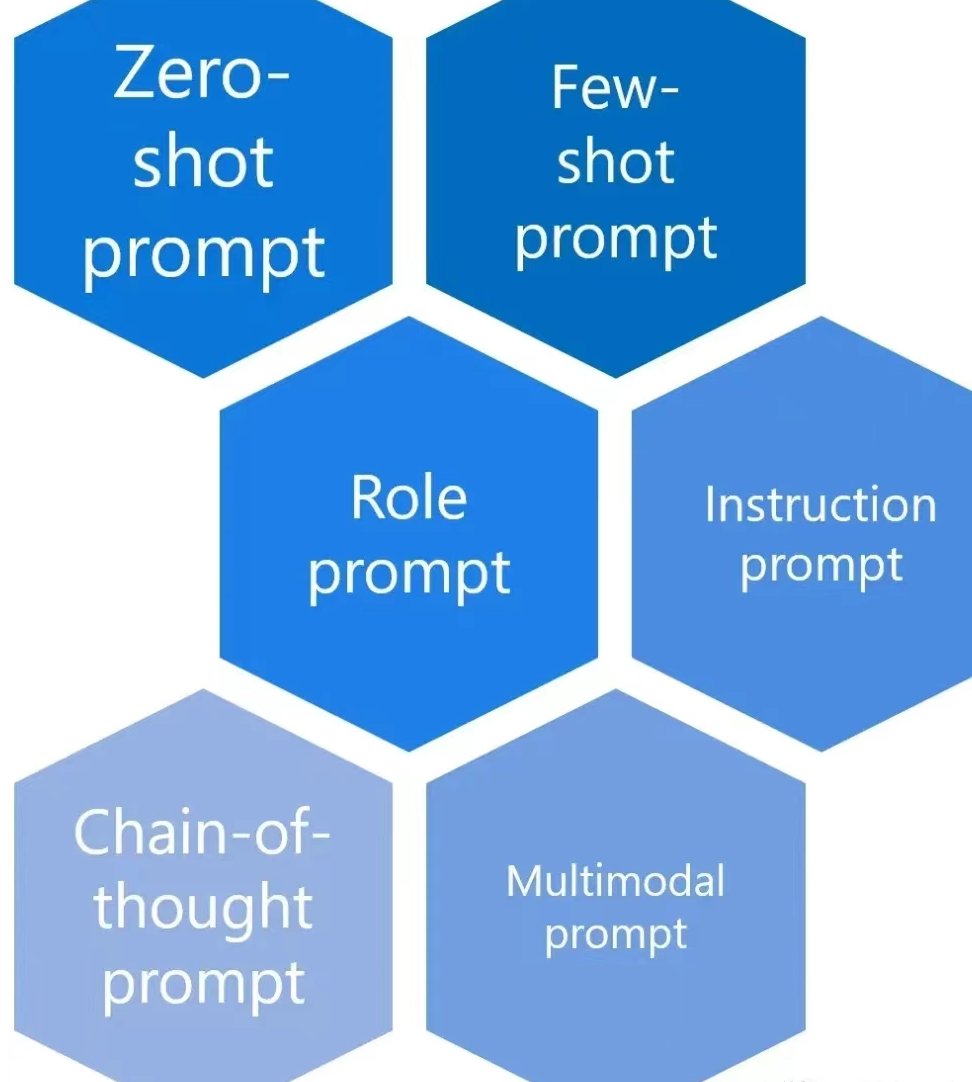

现在打开任何一个创作社群,讨论最多的话题里肯定有 AI 写作。有人靠它提高效率,也有人用它糊弄事儿。这时候,AI 内容检测工具就成了 “照妖镜”。它的核心功能很简单 ——识别文本里的 AI 生成痕迹,但背后的技术逻辑可不简单。

这些工具大多基于大语言模型的训练数据,通过分析文本的用词习惯、逻辑结构甚至情感倾向,判断内容是人类原创还是 AI 拼凑的。比如某篇文章里突然出现大量书面化的长句,或者观点前后有点脱节,检测工具可能就会标红提醒。对内容创作者来说,这是避免 “AI 味过重” 的自查神器;对老师来说,更是抓代写、防作弊的好帮手。

不过别以为它只是个简单的判断工具。现在好的检测工具还会给出优化建议,比如告诉你哪段文字 “AI 概率 80%”,建议增加个人案例或调整句式。这种 “检测 + 指导” 的模式,才让它真正从一个技术玩具变成了实用工具。

✍️ 内容创作者为什么离不开它?

先说说自由撰稿人最头疼的问题:客户要求 “原创度 100%”,但自己用 AI 辅助写了框架,心里总打鼓。这时候扔给检测工具扫一遍,踏实多了。我认识的一个公众号作者,之前因为一篇推文被平台判定 “疑似 AI 生成” 限流,后来每次发文前都用检测工具过一遍,现在账号流量稳多了。

它能帮创作者平衡效率和原创性。AI 写的初稿可能快,但缺灵魂。检测工具会标出哪些部分 “太像机器写的”,比如某段产品介绍全是套话,这时候创作者就知道该往里面加真实体验了。有个小红书博主分享过,她用 AI 写穿搭教程,检测工具提示 “面料描述部分 AI 概率 90%”,后来她补充了自己穿三次后的起球情况,点赞量直接翻了倍。

还有个隐藏用法:分析爆款文的 “人类特质”。把几篇同领域的高赞文章放进检测工具,看看它们的 AI 概率有多低,再对比自己的文字,能发现不少规律。比如情感类文章里,带点口语化的短句和个人经历的段落,往往 AI 概率特别低,这就是人类创作的 “加分项”。

🏫 教育工作者的课堂管理好帮手

大学里的论文查重系统早就普及了,但 AI 写作让作弊手段升级了。有老师发现,学生交的读后感语句通顺,却完全没提到书中的细节,后来用检测工具一查,AI 生成概率 95%。现在不少学校已经把 AI 检测纳入了论文审核流程,特别是选修课的小作业,简直是 “重灾区”。

中学老师更需要它。初中生写记叙文,突然冒出一段 “人生如逆旅,我亦是行人” 的感慨,明显不符合年龄特征。检测工具能快速定位这些 “违和感”,让老师不用逐字逐句猜。有个班主任朋友说,她班上有个学生连续三篇周记都得 “优”,但检测后发现全是 AI 写的,后来约谈家长才知道孩子偷偷用了写作软件。

更重要的是,它能引导学生正确用 AI。有老师会在课堂上演示:用 AI 写一篇《我的父亲》,检测工具标红了 80%;然后让学生往里面加具体的小事,比如 “爸爸总把鱼肚子夹给我”,再检测,AI 概率降到 10%。这种直观对比,比说教有用多了。

🔍 怎么挑到靠谱的检测工具?

现在市面上的检测工具多如牛毛,价格从免费到几百块不等,该怎么选?先看检测范围。有的工具只认 ChatGPT,对 Claude、文心一言这些模型的识别率就很低,这种果断 pass。最好选能支持主流大模型的,比如同时覆盖 GPT-4、讯飞星火的。

再看准确率。别信那些 “100% 精准” 的宣传,目前再好的工具也有误差。可以找几篇自己明确知道是 AI 写的和纯原创的文章,拿去测试。如果某工具把你手写的日记标成 “AI 概率 60%”,那肯定不靠谱。我测试过十几种工具,发现那些标注 “基于最新训练数据” 的,准确率确实更高,毕竟 AI 模型也在天天升级。

还有个细节:是否提供详细报告。有的工具只给个 “AI 概率 70%” 的结果,等于没说。好的报告会指出具体哪句话有问题,甚至分析原因,比如 “此处用词过于标准化,缺乏个人化表达”。对创作者和老师来说,这种颗粒度的反馈才真正有用。

⚠️ 别被检测工具 “绑架” 了创作

虽然这东西很好用,但也得警惕过度依赖。有个文案朋友告诉我,她现在写每句话都怕被检测工具标红,结果写出来的东西畏首畏尾,没了灵气。这就本末倒置了。

AI 检测工具的本质是辅助,不是裁判。比如写一篇科技评测,适当用 AI 整理参数表没问题,检测工具标红也不用慌,只要核心观点和体验是自己的,就不算 “作弊”。教育领域也是,有的老师看到检测工具标红就给零分,其实应该结合学生平时的水平判断,毕竟偶尔用 AI 查资料和全程代写是两码事。

更要注意的是,检测工具也会 “误判”。我见过一篇完全手写的游记,因为作者用了太多书面语,被某工具判定为 “AI 生成”。这时候就需要人工复核,不能让机器说了算。

🚀 未来还能怎么进化?

现在的检测工具还在进化。比如有的团队在开发 “多模态检测”,不光看文字,还能结合图片、视频里的 AI 痕迹。以后老师检查 PPT 作业,可能连里面的插图是不是 AI 生成的都能查出来。

对创作者来说,更期待的是 “实时检测” 功能。比如在写作软件里嵌个插件,写一句就提示一句 “这里有点像 AI 写的”,比写完再改效率高多了。已经有几款写作工具在测试这个功能,估计很快会普及。

但有个问题值得思考:如果 AI 生成的内容越来越像人类写的,检测工具还能跟上吗?现在行业里的共识是,未来的检测重点可能从 “识别 AI” 转向 “评估质量”。毕竟,不管是人写的还是 AI 写的,好内容的标准永远是有价值、有温度。

AI 内容检测工具不是来 “对抗” AI 的,而是帮我们更好地用好 AI。创作者用它守住原创底线,老师用它引导学生正确创作,这才是它真正的价值。选对工具,用对方法,它就是你工作里的 “隐形帮手”。