上个月刷到个新闻挺有意思。设计师用 Midjourney 生成了一组插画,发布到平台后被另一位画师指控抄袭。理由是这组 AI 图里,有三张的构图和色彩搭配,跟他三年前发布的作品高度相似。设计师觉得冤,说自己只是输入了关键词,又不是故意抄。这事在设计圈吵翻了天,有人说 AI 就是大型抄袭机器,也有人觉得这纯属巧合。

说起来,这两年 AI 生成内容火得一塌糊涂。从文案、图片到视频、代码,好像啥都能让 AI 包办。但伴随而来的,就是越来越多类似的争议。AI 生成的内容到底算不算抄袭?它的原创性边界在哪儿?今天就来好好掰扯掰扯。

🤖 AI 生成内容的底层逻辑:到底是创作还是拼接?

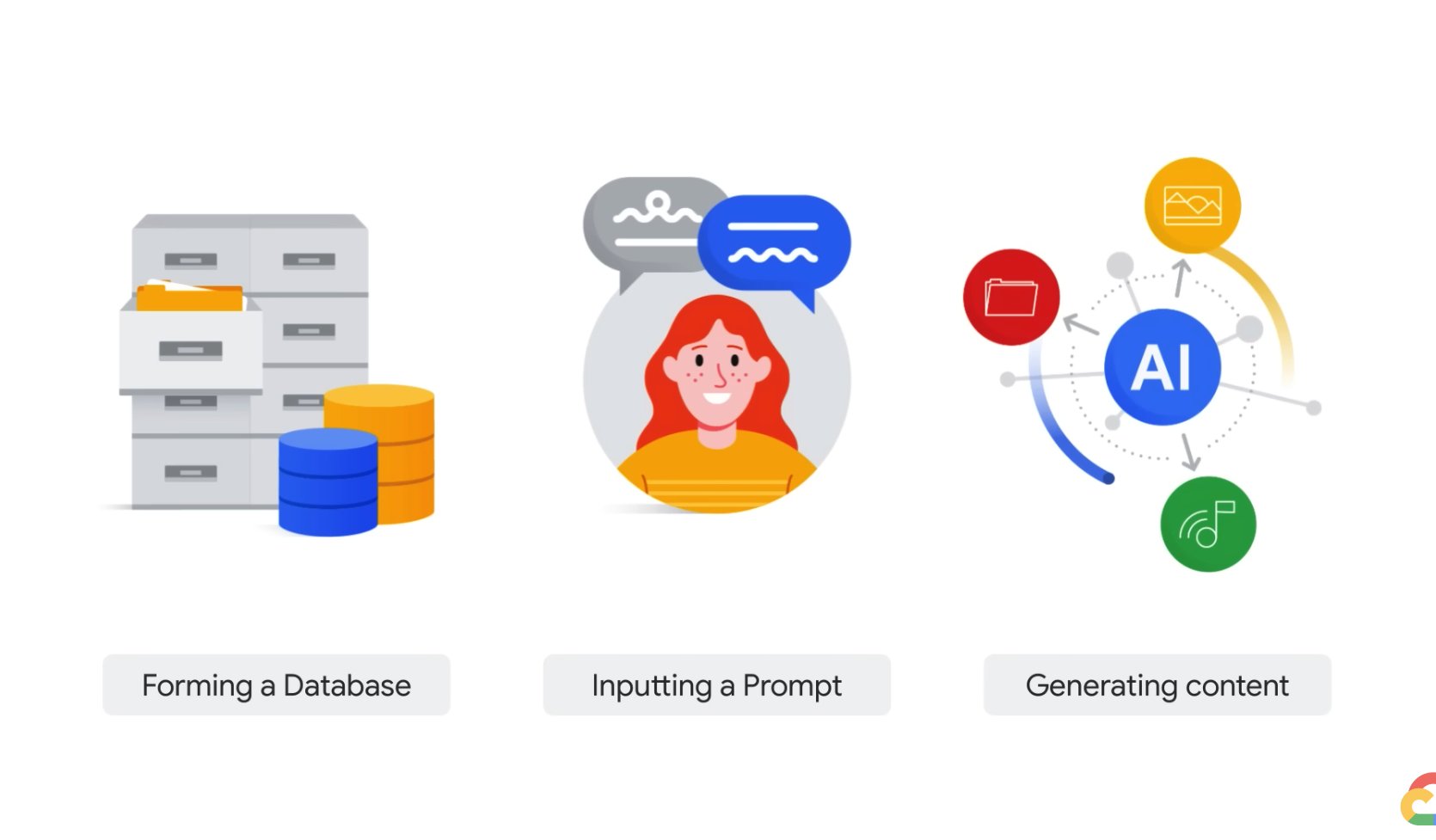

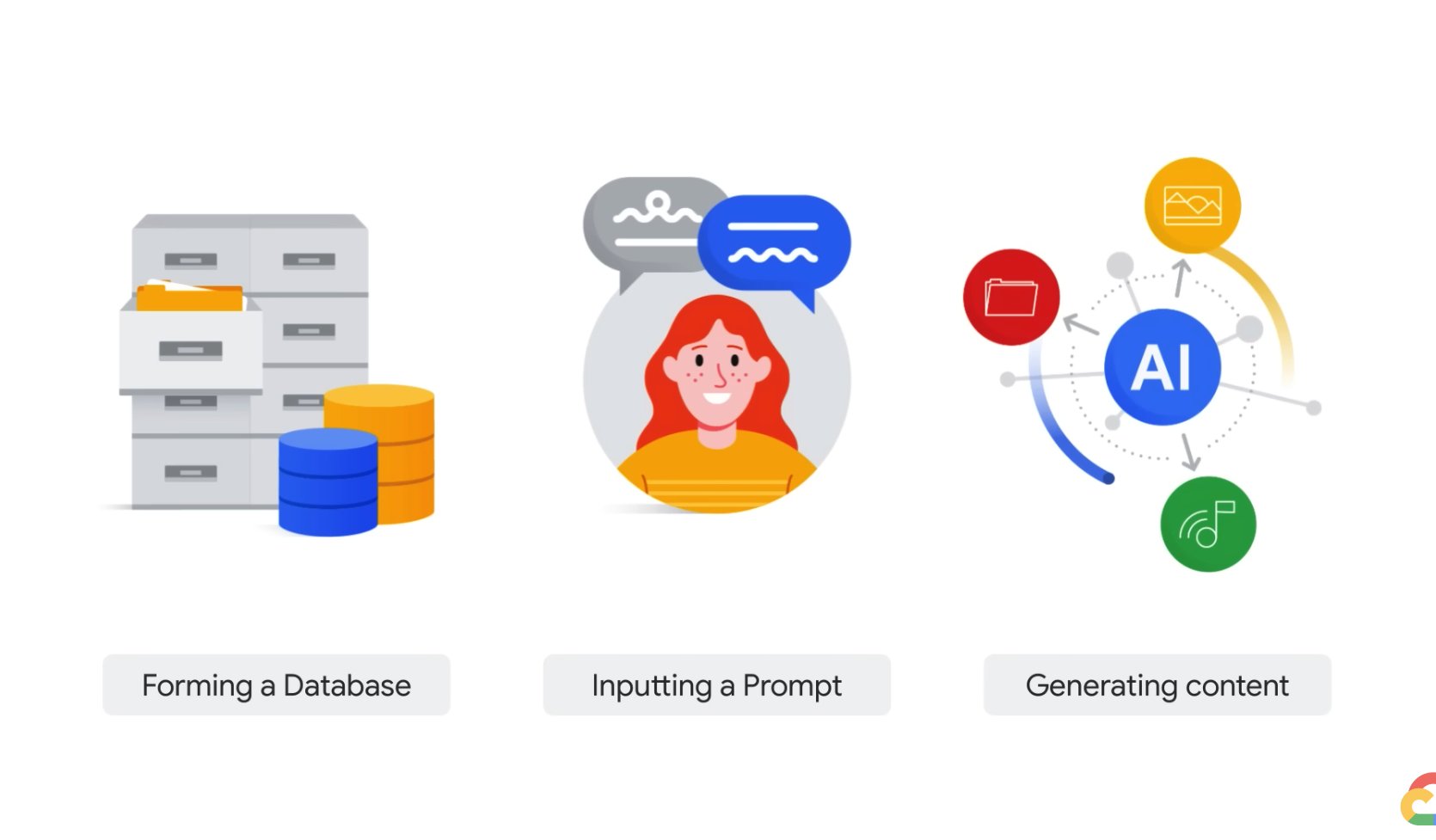

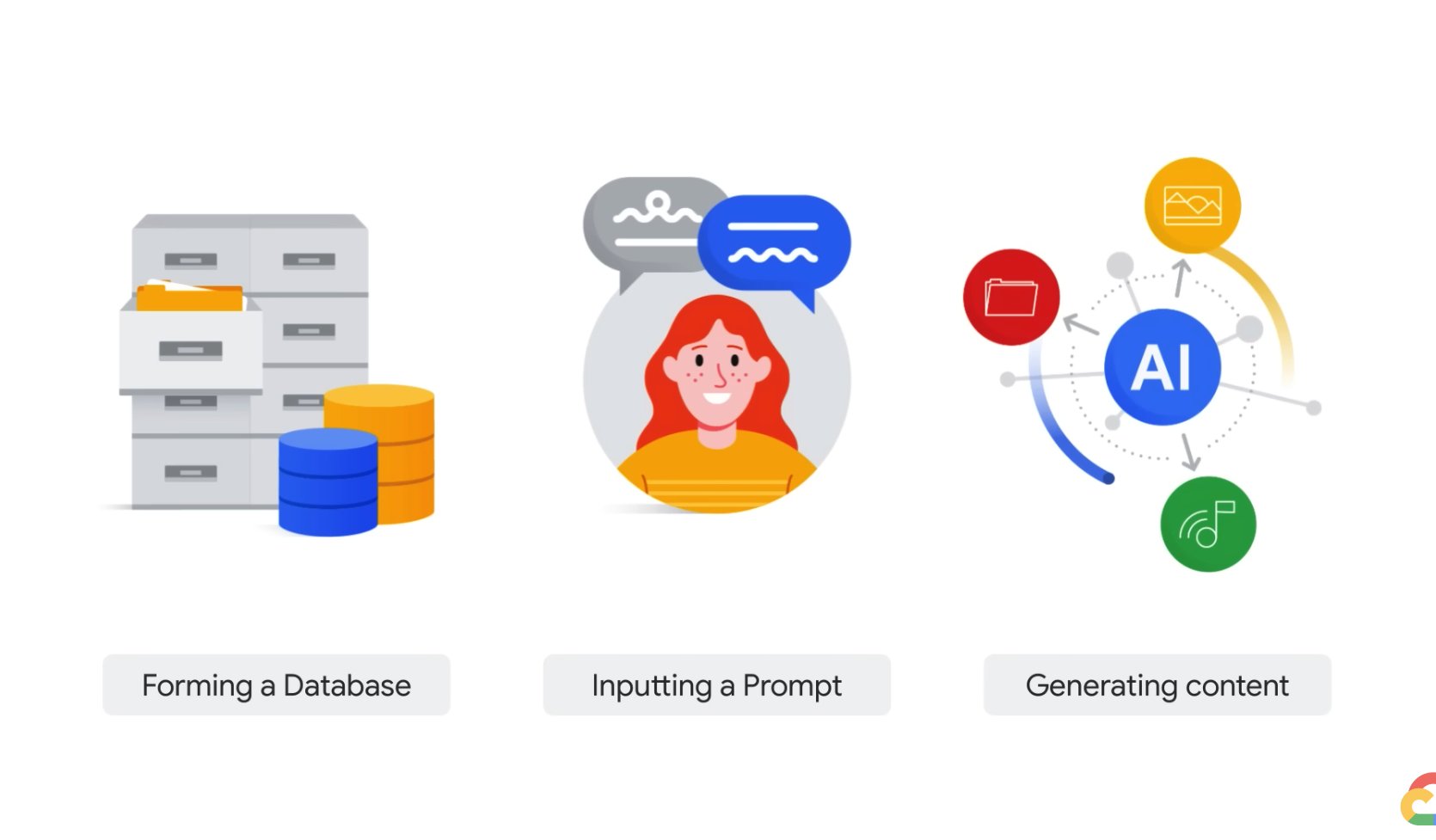

要弄明白这个问题,得先搞懂 AI 是怎么 “创作” 的。现在主流的 AIGC 模型,不管是文字领域的 GPT、 Claude,还是图像领域的 Stable Diffusion、DALL・E,本质上都是基于海量数据训练出来的预测模型。

简单说,工程师会给模型喂进去成千上万的文本、图片、音频素材。模型在学习过程中,会总结这些素材的规律。比如写文章,它会分析不同题材的句式结构、用词习惯;画图片,它会记住不同风格的线条、色彩搭配。等到用户输入指令,模型就根据这些学到的规律,生成一个 “最符合要求” 的结果。

这跟人类创作不太一样。人创作时,会有主动的思考和情感注入,会加入个人经历和独特视角。AI 呢?它没有自主意识,更像是个超级缝合怪。把学到的各种元素拆解、重组,再包装成新内容。

就拿写文章来说,如果我让 AI 写一篇关于 “秋天的公园” 的散文,它可能会调用数据库里所有关于秋天、公园的描述,提取出落叶、长椅、夕阳这些高频元素,再模仿散文的文风组合起来。要是这些素材里,刚好有某篇名作的影子,生成的内容就可能带上相似的痕迹。

图像生成更明显。前段时间有个实验,让 AI 画 “戴红围巾的老人在雪地里”,出来的作品居然跟某画家的经典系列有七八分像。后来查了才知道,这位画家的作品被大量收录到训练数据里,AI 自然就 “学” 会了这种风格。

📜 现行法律怎么说?各国态度差得有点远

法律层面,目前还没有全球统一的标准。不同国家对 AI 生成内容的版权认定,差得不是一星半点。

美国版权局去年出了个新规定,明确说完全由 AI 生成的内容不能获得版权保护。理由是版权法保护的是 “人类智力创作成果”,AI 生成的内容缺乏人类作者的 “原创性贡献”。但如果是人类对 AI 生成内容做了大量修改,加入了足够的个人创意,这种 “人机协作” 的成果,有可能拿到版权。

举个例子,有人用 AI 生成了一幅抽象画,然后自己动手修改了 70% 以上的细节,还加入了个人象征元素。这种情况,美国版权局就可能认可其版权。反过来,如果只是输入几个关键词,让 AI 直接出图,那肯定不行。

欧盟的态度稍微灵活点。根据《人工智能法案》,AI 生成内容如果能体现 “人类创作者的核心创意”,就可以被认定为原创。而且欧盟还强调,训练数据必须合法,不能用盗版素材喂 AI。这其实是从源头给 AI 创作划了条红线。

咱们国家目前还没有专门针对 AIGC 的法律条文,但《著作权法》里有个基本原则:作品必须是人类智力活动的成果。所以业内普遍认为,完全由 AI 生成的内容,很难被认定为受著作权法保护的 “作品”。至于算不算抄袭,就得看它是不是 “剽窃” 了他人的现有作品。

这里有个关键点:如果 AI 的训练数据里包含了受版权保护的内容,而且生成的结果跟这些内容构成 “实质性相似”,那就算抄袭。但问题是,怎么证明 AI 用了哪些训练数据?这在技术上可不是件容易事。

🔍 实操中怎么判断?这几个案例能说明问题

理论讲再多,不如看几个真实案例来得明白。

去年有个挺有名的案子,美国一位漫画家起诉某 AI 公司,说对方的图像生成模型抄袭了自己的画风。他拿出证据,说只要输入 “某某风格的猫”,AI 生成的图片就会出现他标志性的大眼睛、圆鼻头设计,跟他作品里的形象高度重合。

法院虽然还没判,但庭审中有个观点很关键:如果 AI 生成的内容,让普通观众觉得跟某一特定作者的风格 “高度相似”,而且这种相似性超出了 “风格借鉴” 的范畴,就可能构成侵权。说白了,就是不能让 AI 把别人的 “独家特色” 直接拿来用。

文字领域也有类似争议。有位科幻作家发现,某 AI 写作平台生成的短篇故事,不仅情节跟自己的作品相似,连主角的名字、关键对话都几乎一样。后来调查发现,他的作品被收录到了该平台的训练数据里。这种情况,法院大概率会认定为抄袭,因为已经超出了 “合理借鉴” 的范围。

但也有反过来的例子。有人用 AI 生成了一篇关于环保的文章,被指控抄袭某篇获奖作文。结果查明,两篇文章虽然主题相同,观点也有重合,但表达方式、论证逻辑完全不同。这种情况下,就不能算抄袭,毕竟同一主题的文章,观点相似很正常。

所以判断的核心,还是看 AI 生成内容与原作品是否构成 “实质性相似”。这个标准说起来简单,实操中却很难拿捏。尤其是风格、调性这些比较主观的东西,更难界定。

🛡️ 行业在做什么?这些办法能减少纠纷

面对越来越多的争议,行业里其实已经有不少应对措施了。

最直接的是给 AI 生成内容加水印。现在很多平台,比如 Adobe 的 Firefly、百度的文心一格,都会在生成的图片、文字里嵌入隐形水印。这样一来,用户能快速识别哪些是 AI 生成的,也方便追溯来源。万一出现抄袭争议,水印也能作为证据。

还有些公司在优化训练数据。比如 Stable Diffusion 最近宣布,会从训练集中移除那些明确要求 “不得用于 AI 训练” 的作品。他们还开发了一个工具,让创作者可以申请把自己的作品从训练数据中剔除。这虽然不能完全解决问题,但至少能减少 “明知故犯” 的情况。

检测技术也在进步。现在有不少工具能判断内容是不是 AI 生成的,甚至能分析出可能借鉴了哪些作品。比如 GPTZero、Copyscape 这些,虽然准确率还不是 100%,但已经能帮用户初步筛查风险。

对普通用户来说,使用 AI 生成内容时也得注意。最好不要直接用 AI 生成的内容商用,尤其是那些可能涉及版权的领域,比如设计、写作。如果要用,一定要自己多做修改,加入足够的个人创意,让内容带有 “人类印记”。

🤔 未来会怎样?可能需要新的规则体系

AIGC 的发展速度太快了,现有的法律和规则确实有点跟不上。要彻底厘清原创性边界,可能需要一套新的体系。

有专家建议,可以建立 “AI 版权池”。简单说,就是把那些允许用于 AI 训练的作品集中起来,AI 公司使用这些作品训练,就要支付一定的版权费,然后把这笔钱分给原作者。这样既能保证 AI 有足够的训练数据,又能保护创作者的权益。

也有人提出,应该给 AI 生成内容设立专门的 “邻接权”。不算传统意义上的著作权,但也给予一定的保护,比如禁止他人随意篡改、商用。这样既能鼓励 AI 创作的发展,又能避免冲击现有的版权体系。

不管怎么说,有一点是肯定的:AI 生成内容不能成为抄袭的 “遮羞布”。就算是机器生成的,也得尊重原创,不能把别人的劳动成果随便拿来用。这不仅是法律问题,更是行业伦理问题。

其实说到底,技术本身没有对错,关键看怎么用。AI 能帮我们提高效率,拓展创意边界,但不能替代人类的原创精神。未来的创作,可能会是 “人类主导,AI 辅助” 的模式。人负责提出创意、把控方向,AI 负责执行和优化。这样既能发挥 AI 的优势,又能保证内容的原创性和独特性。

现在再回头看开头那个设计师的案子,你觉得算抄袭吗?可能每个人都有自己的答案。但有一点可以确定,随着规则越来越完善,技术越来越透明,AIGC 的原创性边界会越来越清晰。我们要做的,就是在拥抱新技术的同时,守住对原创的尊重。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】