搞明白原创度检测的底层逻辑,是让 AI 文章通过检测的第一步。目前主流的检测工具,核心逻辑主要有两个方面。一方面是文本相似度比对,它们会把你的文章拆成一个个小片段,然后和数据库里的海量内容进行比对。一旦发现某个片段和已存在的内容重合度超过一定阈值,就会判定为非原创。另一方面是AI 特征识别,AI 写作往往有固定的套路,比如喜欢用特定的连接词,句式结构比较规整,甚至在表达某些观点时会出现相似的逻辑链条。这些特征就像 AI 的 “指纹”,很容易被检测系统捕捉到。

知道了这些,你就该明白,单纯依靠 AI 生成内容后直接使用,几乎不可能通过严格的原创度检测。必须对 AI 生成的文本进行深度加工,既要降低文本相似度,又要抹除 AI 特征。

🌱

拆解 AI 文本基因:找到需要改造的 “命门”拿到 AI 生成的初稿后,别急着修改,先花 5 分钟做个 “基因测序”。把文章复制到文本分析工具里(比如一些在线的句式分析工具),你会发现 AI 写的东西有几个明显的共性。

它特别喜欢用 “首先、其次、最后” 这类递进词,而且段落结构几乎都是 “总 - 分 - 总” 的模式,一眼就能看出套路。还有,AI 在描述数据或者案例时,往往会用非常规整的表述,比如 “根据某某机构统计,百分之多少的人如何如何”,这种句式在海量文本里重复率极高。

更关键的是词汇同质化。AI 对某些高频词有特别的偏好,比如写科技类文章就反复用 “创新、突破、赋能”,写营销类就离不开 “转化、引流、裂变”。这些词汇本身没问题,但用得太密集,就会暴露 AI 的身份。

你可以做个实验,把 AI 生成的文章里的连接词全部删掉,再看看剩下的内容,会发现句子之间的逻辑突然变得很生硬。这就是因为 AI 过度依赖连接词来维持行文流畅,而人类写作时,逻辑更多藏在语义里。

✍️

构建原创表达体系:从 “翻译” 到 “重述” 的升级对付 AI 文本,最有效的办法不是小修小补,而是彻底改写。但这种改写不是简单的同义词替换,而是要建立一套属于自己的表达体系。

先从句式重构开始。AI 写的句子大多是完整的陈述句,很少有省略或者倒装。你可以故意打破这种规整,比如把 “人工智能技术的发展给医疗行业带来了巨大变革” 改成 “医疗行业的变革,少不了人工智能的推动 —— 这几年的变化,肉眼可见”。加入短句和语气词,让句子节奏更像自然说话。

然后是视角转换。AI 总是用上帝视角陈述事实,你可以换成第一人称的体验式表达。比如 AI 写 “这款产品的用户满意度达到 90%”,你可以改成 “我问了身边几个用这款产品的朋友,十个里有九个都说不错,这个比例确实挺高”。加入个人化的观察和感受,能大大降低 AI 感。

词汇方面,要建立自己的专属词库。比如你写职场类文章,就多积累一些行业内的口语化表达,用 “扛 KPI” 代替 “承担绩效考核指标”,用 “甩锅” 代替 “推卸责任”。这些词在正式文本里出现的频率低,能有效避开 AI 的高频词库。

还有个小技巧,就是加入 “无效信息”。人类说话总会带点无关紧要的细节,比如 “昨天喝咖啡的时候突然想到”“记得去年冬天也遇到过类似的情况”。这些看似多余的内容,反而能让文本更像真人写的。但要注意,无效信息不能太多,占比控制在 5% 以内,否则会影响阅读体验。

📊

数据与案例的原创化处理:避免 “撞库” 的关键很多人用 AI 写文章时,喜欢让 AI 直接生成数据和案例,这其实是踩了个大坑。AI 生成的数据往往来自它的训练库,很可能已经被无数人用过,一检测就露馅。

正确的做法是自己找数据来源。去政府官网、行业白皮书、上市公司财报里找最新的数据,这些地方的数据更新快,被引用的次数少。找到数据后,不要直接复制粘贴描述,而是用自己的话重新解读。比如原数据说 “2023 年某行业市场规模达到 1000 亿元,同比增长 15%”,你可以写成 “去年这个行业的盘子已经有 1000 亿了,比前年多了 150 亿,增速不算慢”。

案例处理更是要花心思。AI 给的案例大多是泛泛而谈,你可以加入具体细节。比如写成功案例时,不说 “某公司通过直播带货实现了销量增长”,而是写成 “我关注的那家做女装的小公司,上个月在直播间搞了场‘老板娘穿搭秀’,三天就卖了平时一个月的量,听说光是那条碎花裙就补了三次货”。细节越具体,原创度越高。

另外,数据对比是个好办法。把两个看似不相关的数据放在一起分析,得出独特的结论。比如 “现在年轻人每年花在宠物身上的钱,居然比给自己买保险的钱还多 —— 这背后其实是情感需求的转移”。这种独特的视角,AI 很难生成,原创度自然就高了。

🧠

注入个人认知:让文章带上 “不可复制” 的印记原创度的最高境界,是让文章带有你独有的思考痕迹。AI 可以生成信息,但生成不了真正的认知和感悟。

在文章里多加入批判性思考。看到一个观点,不要直接接受,而是提出自己的疑问。比如提到 “直播带货是未来的趋势”,你可以说 “大家都觉得直播带货是风口,但我总觉得有点虚 —— 那些刷出来的销量,到底有多少是真实的?” 这种带着质疑的表达,比单纯的肯定或否定更有原创价值。

分享个人经历也是个好办法。把自己遇到的相关事情写进去,哪怕和主题关联不大,也能增加文章的独特性。比如写时间管理类文章时,穿插一段 “我上周试了下番茄工作法,结果中间总被微信消息打断,后来改成每小时集中看一次手机,效率反而高了”。真实的经历很难被复制,原创度检测自然会给高分。

还可以创造新的概念组合。把两个不同领域的概念结合起来,形成自己的独特观点。比如 “职场中的‘奶茶效应’—— 就像大家一起点奶茶时总会点贵一点的,团队合作时也容易互相影响,提高对工作成果的期待”。这种自创的说法,只要能自圆其说,就能有效提升原创度。

🔍

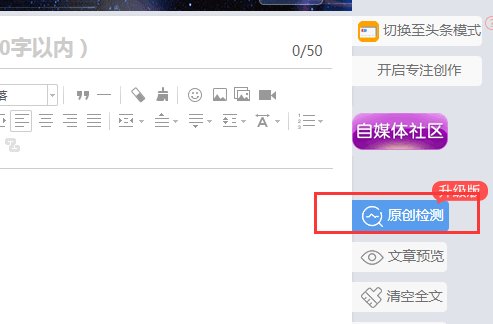

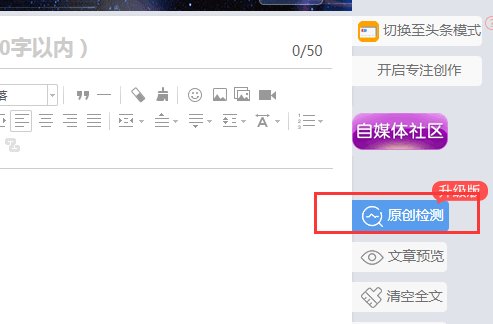

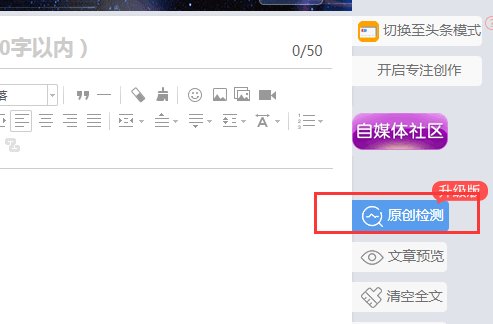

实战验证与迭代:建立自己的检测标准改完文章后,不能只靠一个检测工具来判断。不同平台的检测算法不一样,最好多找几个工具交叉验证,比如用百度原创度检测、CopyScape、Grammarly 等,取它们的平均得分作为参考。

检测时要特别注意重复片段的位置。如果是专业术语或者数据描述出现重复,问题不大,这些内容本身就有固定表述。但如果是观点性的句子重复,那就必须重写。比如 “人工智能将改变世界” 这句话,网上到处都是,你可以改成 “人工智能对世界的改变,可能比我们想象的还要快”。

另外,要记录自己的修改效果。每次修改后,对比不同版本的检测得分,看看哪种修改方式效果最好。比如你发现加入个人经历后,原创度提升了 15%,那以后就多采用这种方法。慢慢积累,就能找到最适合自己的改写套路。

还有个反常识的技巧:故意留一点 “小瑕疵”。完全没有语法错误、逻辑完美的文章,反而容易被判定为 AI 生成。人类写作总会有偶尔的用词不当或者逻辑跳跃,比如 “这个方法我试过,效果 —— 嗯,只能说一般”,这种略带犹豫的表达,反而更像真人写的。

最后要记住,原创度检测不是终点,用户的阅读体验才是。不能为了通过检测而把文章改得晦涩难懂,毕竟我们写文章是给人看的,不是给机器看的。找到检测标准和阅读体验之间的平衡点,才是长久之计。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】