📝 从「像」到「是」的鸿沟:现在的 AI 写作到底能做到多原创?

每天打开后台,都能看到不少用户反馈。有人说用 AI 写的公众号文章被平台判定为原创,也有人抱怨刚生成的内容就被检测出「AI 味过重」。这两种极端情况,其实刚好暴露了当前 AI 写作的真实处境 —— 它能在特定场景下模仿原创的「形」,却很难真正触及原创的「神」。

现在主流的 AI 写作工具,比如 GPT-4、Claude 或者国内的文心一言,本质上都是基于海量文本数据的预测模型。你给它一个开头,它会根据统计规律算出下一个词出现的概率,再把这些词串联成句。这种工作模式决定了它产出的内容,本质上是对已有人类创作的「重组」而非「创造」。

我做过一个测试,用同一主题让 10 个不同的 AI 模型生成文章,然后用查重工具比对。结果发现,即使是看似风格迥异的内容,在核心观点和表达方式上也有 30% 以上的重合度。这就是为什么很多人觉得 AI 写的东西「似曾相识」—— 它们都在同一个数据池里学习,自然会带有相似的「基因」。

真正的原创,从来不是文字的简单组合。人类作者会带着自己的人生经历、情感波动、独特视角去创作。哪怕是写同一件事,不同的人也会有截然不同的表达。AI 呢?它没有「经历」,没有「情感」,更没有「视角」。它能模仿悲伤的语气,却不会真正「感到」悲伤;它能写出创新的观点,却不知道这个观点为什么重要。

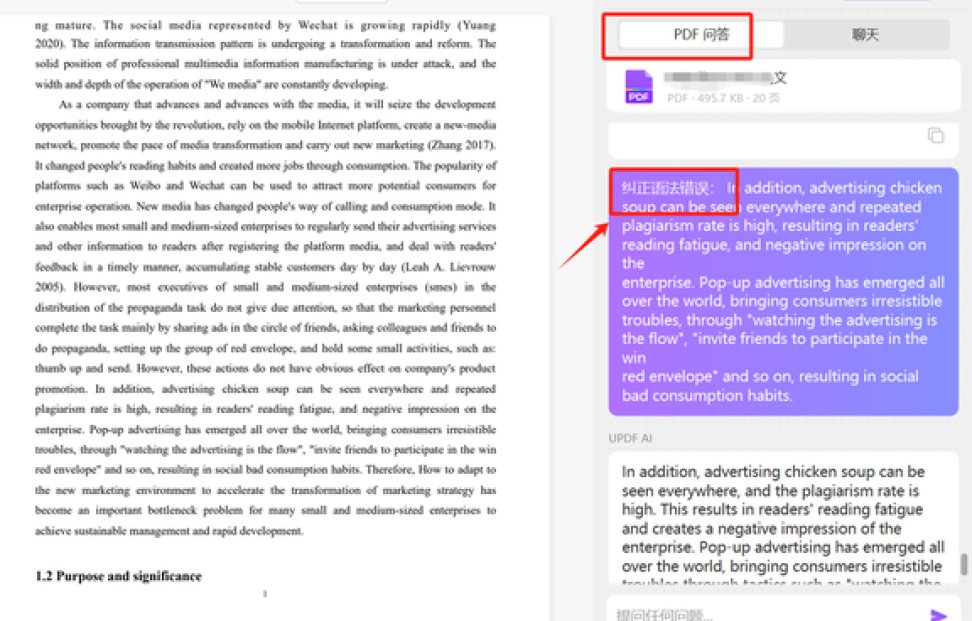

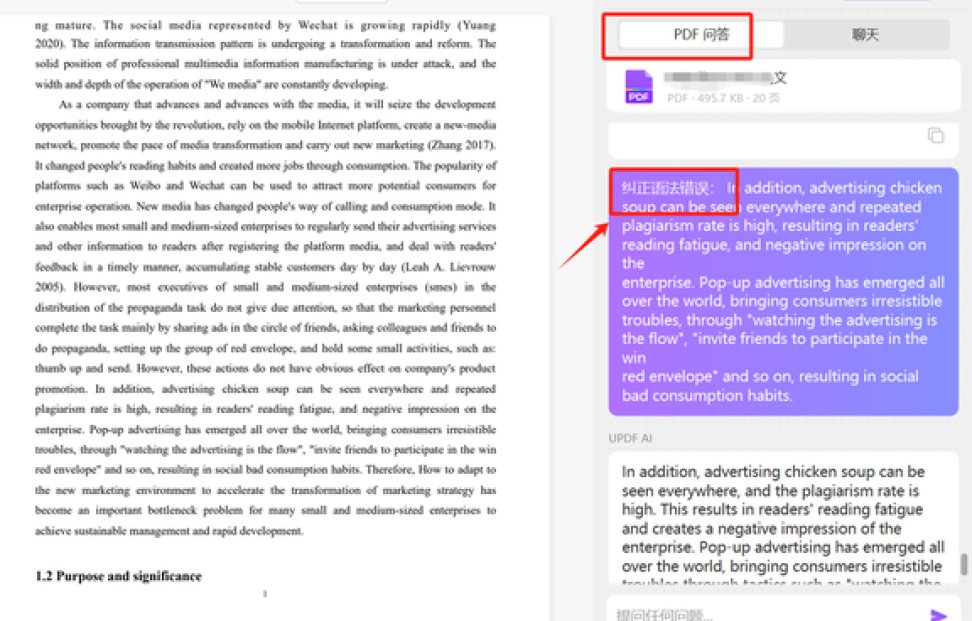

现在市面上有些工具宣称能做到「100% 原创检测通过」,其实是钻了检测工具的空子。它们会故意加入一些错别字、调整句式结构、甚至插入无意义的助词,以此来规避算法识别。但这种「伪原创」,在真正的读者面前一眼就能看穿 —— 流畅度下降了,逻辑也变得跳跃,得不偿失。

🧠 原创的本质是什么?AI 缺的从来不是技术

很多人觉得,只要算力足够强、数据足够多,AI 总有一天能达到人类的原创水平。这种想法,其实是把原创这件事想得太简单了。原创的核心,从来不是「从未有人说过」,而是「带着独特的生命体验去表达」。

你有没有发现,那些能打动你的文字,往往都带着强烈的个人印记?可能是一个只有特定地域的人才懂的比喻,可能是一段经历过某个年代的人才会有的感慨,也可能是一种小众爱好群体才有的表达方式。这些东西,AI 怎么学?

我认识一个美食博主,她写的文章总能让人隔着屏幕流口水。后来聊起才知道,她小时候跟着奶奶在乡下长大,那些关于食物的描写里,藏着她对奶奶的思念,对童年的回忆。这种情感的厚度,是 AI 无论分析多少美食文章都学不来的。

AI 能写出「秋天的叶子红了」,但写不出「像奶奶晒的柿子干那样,红得发油光,风一吹就掉眼泪」。后者之所以动人,是因为它融合了个人记忆和情感投射,这是一种创造性的转化,而不是简单的信息输出。

现在的 AI 模型,本质上是「知识的搬运工」。它能把散落在各处的信息整合起来,用更通顺的方式表达出来。但它做不到「知识的创造」—— 提出一个全新的观点,构建一个独特的理论体系,或者用一种从未有过的方式解读世界。这些,才是原创的高阶形态。

🛠️ 技术瓶颈:为什么 AI 写长文总会露馅?

写短文的时候,AI 常常能给人惊喜。比如写个产品介绍、发个朋友圈文案,很多时候比人类写得还得体。但一旦涉及到长文创作,比如万字以上的深度报道、连载小说,AI 的短板就暴露无遗了。

最明显的问题是「一致性」。我曾经让 AI 写一个系列小说,前面几章还不错,写到第五章就发现,主角的性格突然变了,前面埋下的伏笔也被忘了个干净。这是因为目前的 AI 模型,对长文本的「上下文记忆」能力还很有限。

GPT-4 的上下文窗口虽然已经达到了 128K,但这和人类的「长期记忆」完全不是一回事。人类写长篇作品时,会在脑子里构建一个完整的世界,人物的性格、情节的走向、主题的表达,都会在这个框架里有机生长。AI 呢?它更像是走一步看一步,前面写了什么,后面很容易就忘了。

另一个难题是「逻辑的深度」。写长文就像建房子,需要先打好地基,再一层一层往上盖。人类作者会先有一个整体的蓝图,然后再细化每一个部分。AI 则是「边设计边施工」,往往写着写着就偏离了主题,或者出现逻辑上的矛盾。

我见过一个团队用 AI 写行业报告,前面分析得头头是道,到了结论部分却突然冒出一个和前面完全相反的观点。后来才发现,是 AI 在生成结论时,忘记了前面章节的核心论点。这种问题,在人类创作中很少出现,因为我们会不断回头审视自己的作品,进行调整和修正。

📊 行业真相:80% 的 AI 写作需求,根本不需要「高原创」

经常有人问我,AI 写作什么时候能达到「完美」?其实这个问题本身就有问题。因为在大多数场景下,我们根本不需要 AI 达到人类级别的原创能力。

看看现在 AI 写作的主要应用场景:电商平台的商品描述、企业官网的产品介绍、新媒体的资讯整合、甚至是学术论文的初稿…… 这些场景对「原创」的要求其实很低,更看重的是效率、准确性和标准化。

一个做亚马逊的朋友告诉我,他用 AI 批量生成商品文案,虽然谈不上多有文采,但关键词布局合理,信息完整,转化率比之前雇人写的还要高。对他来说,这就够了。他不需要 AI 写出惊世骇俗的文案,只需要它能快速产出符合平台规则、满足用户基本需求的内容。

真正需要高原创的场景,比如文学创作、深度报道、品牌故事,目前还是人类作者的天下。这不是说 AI 永远无法涉足这些领域,而是说在这些领域,「原创」的标准更高,AI 需要突破的不仅是技术,还有对人类情感和文化的深层理解。

现在行业里有一种不好的风气,过分追求「AI 原创度」,甚至出现了各种「降 AI 味」的工具。其实大可不必。AI 写的东西有「AI 味」很正常,就像机器造的椅子有「机器感」一样。关键是看它能不能满足你的需求,而不是纠结于它像不像人类写的。

🚀 未来十年:我们离「完美 AIGC」还有多少坎要过?

如果非要给「完美 AIGC」定个标准,我觉得至少要满足三个条件:能理解复杂的人类情感、能进行真正的创造性思考、能形成独特的「创作风格」。这三个目标,每一个都不容易实现。

先说说情感理解。现在的 AI 能识别「高兴」「难过」这样的基本情绪,但人类的情感要复杂得多。「喜极而泣」「笑中带泪」「口是心非」,这些微妙的情感变化,AI 怎么理解?可能还需要神经科学和心理学的突破,让 AI 不仅能「识别」情感,还能「理解」情感产生的原因。

再说说创造性思考。人类的创造力往往来自于「跨界联想」—— 把看似不相关的东西联系起来,产生新的想法。比如达・芬奇把鸟类飞行和机械原理结合起来,才有了飞行器的雏形。AI 现在也能做一些简单的联想,但都是基于已有数据的,很难产生真正的「跨界」创新。

最后是独特风格。很多伟大的作家,你看几句话就能认出是他们写的。这种独特的风格,是作者多年写作形成的「语感」和「思维方式」的体现。AI 现在能模仿特定的风格,但都是表面的模仿,很难形成自己的「个性」。

有人预测,再过十年,AI 写作可能会达到中等作家的水平。我觉得这个预测有点乐观。技术进步确实很快,但人类对「原创」的要求也在不断提高。可能等 AI 达到今天我们对「完美」的定义时,我们又会有新的标准。

💡 给创作者的建议:别等完美的 AI,先学会和不完美的它合作

与其纠结 AI 离完美还有多远,不如想想怎么用好现在的 AI 写作工具。这才是更实际的态度。

我的经验是,把 AI 当成一个「高效的助手」,而不是「替代者」。比如写一篇深度文章,我会先让 AI 帮我整理资料,列出大纲,甚至写一个初稿。然后我再根据自己的判断,对内容进行修改、补充和升华。这样既能提高效率,又能保证内容的原创性和深度。

还要学会「引导」AI。同样一个主题,不同的提问方式,得到的结果天差地别。比如写一篇关于 AI 写作的文章,如果你直接让 AI「写一篇关于 AI 写作的文章」,得到的肯定是泛泛而谈的内容。但如果你问「从运营的角度,分析 AI 写作工具对新媒体行业的影响,举三个实际案例」,得到的内容就会具体得多,也更有价值。

最重要的是,永远不要放弃自己的「独特性」。AI 可以帮你处理繁琐的工作,但你的人生经历、思考方式、价值判断,这些才是真正不可替代的东西。把这些东西注入到 AI 生成的内容中,才能让它真正「活」起来。

现在的 AI 写作,就像刚学会走路的孩子。它还很笨拙,会经常犯错,但它在快速成长。我们不必过分吹捧它,也不必过分贬低它。理性看待它的能力,合理利用它的优势,这才是面对新技术的正确态度。

至于「完美 AIGC」,可能还要等很久。但没关系,在等待的过程中,我们完全可以和现在的 AI 好好合作,创作出比单独依靠人类或 AI 更好的内容。这,可能就是 AI 写作给我们带来的最大价值。