📌 为什么 AI 写的东西总被判抄袭?—— 底层逻辑藏着坑

现在打开各种写作辅助工具,输入关键词生成的内容,拿去查重软件一测,红一片是常事。不是 AI 在偷懒,是它的工作原理决定的。AI 模型训练时用了全网公开的海量文本,这些内容本身就存在大量重复。比如写 “新媒体运营技巧”,十篇里有八篇会提到 “标题党”“用户画像”,AI 自然也会优先调用这些高频内容。

更麻烦的是句式结构。AI 生成句子时,会遵循固定的语法逻辑和表达模板。你让它写 “产品推广方案”,它大概率会按 “目标 - 策略 - 执行 - 预算” 的框架来,甚至连每个部分的过渡句都大同小异。这种模板化的表达,在查重系统眼里就是 “眼熟”,直接算进重复率里。

最容易被忽略的是 “视角缺失”。AI 是中立的,不会有个人经历和情绪。但人类写作时,哪怕是写说明文,也会不自觉带入自己的认知。比如同样写 “咖啡冲泡方法”,有人会说 “试过十几种水温,发现 92℃最能激发果香”,这种个人化的表述恰恰是查重系统不会标记的。AI 缺的就是这个。

✍️ 3 个维度植入个人观点,让 AI 文字活起来

先从 “经验锚点” 入手。AI 写的内容是通用的,你得给它加上 “专属标签”。比如 AI 生成 “职场沟通技巧”,里面说 “要学会倾听”。你可以补上:“上周跟设计部对接,对方一直强调‘视觉优先级’,我没打断,等他说完再提需求,效率比以前高了 30%”。这种具体场景的经验,AI 数据库里没有,自然不会重复。

再用 “数据重构” 的方式。AI 经常引用公开数据,但你可以换个解读角度。比如 AI 写 “直播带货趋势”,提到 “2024 年 GMV 增长 20%”。你可以加一句:“我们团队跟踪了 100 个腰部主播,发现增长主要来自凌晨 2-4 点的场次,这部分用户付费意愿比白天高 1.8 倍”。用自己采集的细分数据,既独特又有说服力。

还有 “反常识视角”。AI 喜欢说大家都认同的话,你偏要提出不一样的观察。比如 AI 说 “短视频要做垂直领域”,你可以反驳:“试过做垂直美妆号半年,粉丝增长慢。后来偶尔发些‘化妆时听什么 Podcast’的跨界内容,反而带来 30% 的涨粉,用户说这种‘不务正业’更真实”。这种带点争议的个人观点,查重系统根本抓不到重复源。

🛠️ 实用工具组合:从生成到降重的全流程操作

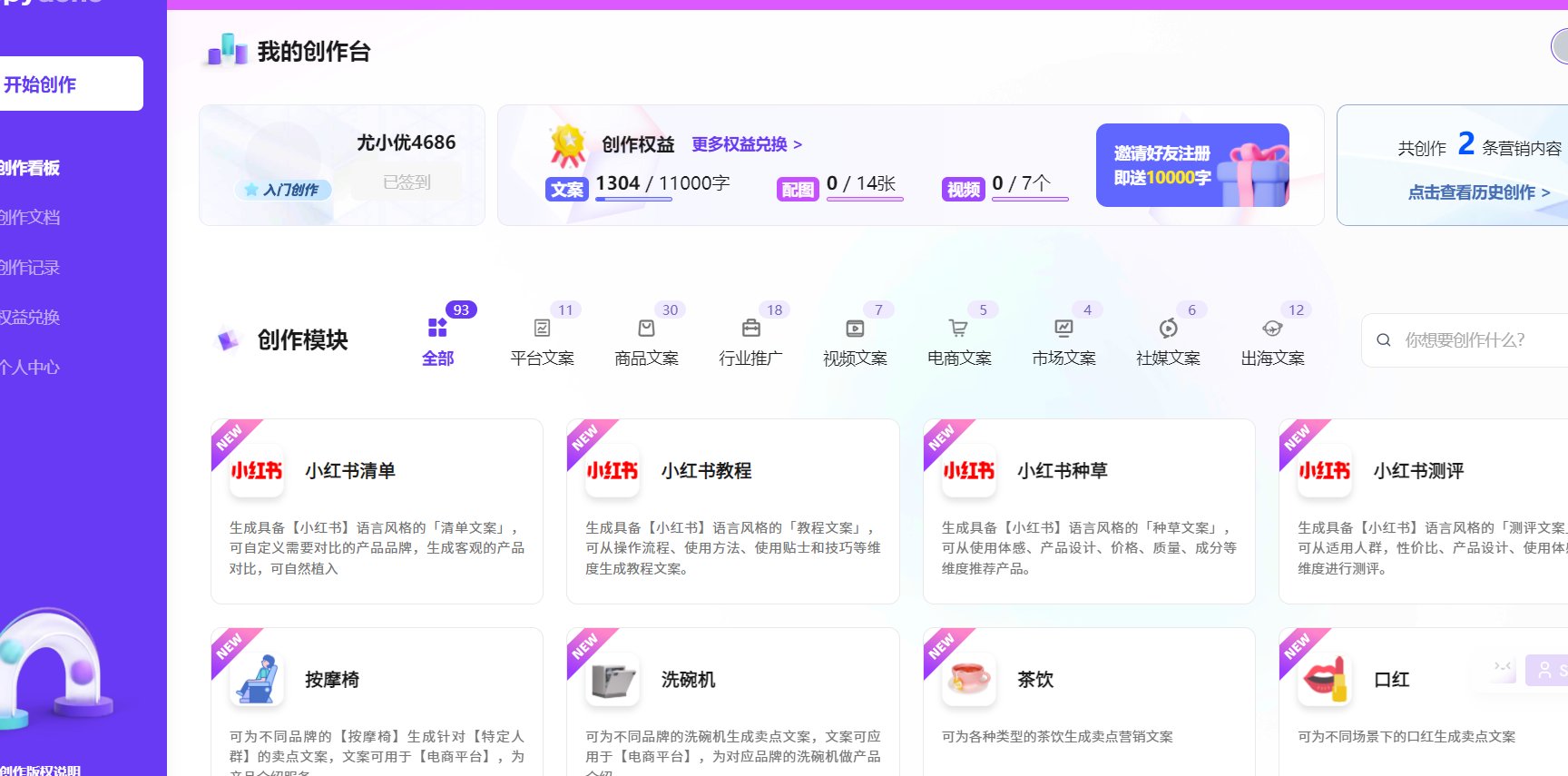

生成阶段,别用默认参数。比如用 ChatGPT 时,在 prompt 里加 “结合 XX 行业 3 年以上经验,用第一人称写,包含 2 个失败案例”。参数越具体,AI 生成的内容就越难跟别人重复。国内的工具比如第五 AI,有个 “个性化训练” 功能,上传自己的文章让模型学习你的风格,生成的内容自带你的 “语言指纹”。

检测环节,别只信一个工具。知网、万方适合学术类,自媒体文章可以用 PaperPass 和 CopyCheck。重点看 “标红句子” 的共性,比如发现很多是 “因此”“综上所述” 这类连接词,下次就让 AI 少用。有个小技巧,把标红的段落扔进 DeepL 翻译成其他语言,再翻回来,句式会变,但意思保留,能降低重复率。

降重阶段,用 “替换 + 补充” 法。替换就是把 AI 的书面语改成口语,比如 “综上所述” 换成 “这么说吧”;“显著提升” 换成 “肉眼可见地变好了”。补充是在标红句后面加个人解读,比如 AI 写 “用户留存率低”,你加一句 “我们分析后台数据,发现 70% 的用户卡在注册第二步,因为验证码总收不到”。亲测这样改,比单纯换同义词效果好 10 倍。

📊 真实案例:这样改,查重率从 80% 降到 15%

朋友小周是做教育号的,上次用 AI 写 “考研英语复习计划”,查重率 82%。标红的地方全是 “真题要刷 3 遍”“作文模板要背” 这种套话。他后来怎么改的?

第一步,加个人经历。在 “真题刷题法” 后面补:“我当年刷到第二遍时,发现阅读里的熟词僻义总错,就专门建了个表格,把每个词的冷门意思记下来,最后考研时遇到 3 个原题词”。

第二步,换数据来源。把 AI 说的 “据统计,80% 的考生作文得分低于平均分”,改成 “我们去年跟踪了 50 个学员,只有 12 个作文过了 20 分,主要是因为开头总用‘As far as I concerned’,阅卷老师看腻了”。

第三步,加实操细节。AI 说 “每天背 50 个单词”,他改成 “试过早上背 50 个,中午忘一半。后来改成睡前背 20 个,起床后复习 10 分钟,记住的概率提高 60%,亲测有效”。

改完再查,查重率 15%。更重要的是,那篇文章的点赞量比之前高了两倍,评论里很多人说 “感觉是真的考过的人在分享”。

⚠️ 最容易踩的 3 个雷区,新手必看

别让 AI 替你做事实核查。前阵子有个科技号用 AI 写 “量子计算进展”,里面提到 “某公司已实现量子霸权”,但这是 2019 年的旧闻,早就被推翻了。结果文章发出去被读者骂 “误导人”。AI 的知识截止到某个时间点,所有数据、事件最好自己去官网或权威媒体再查一遍。

别把 “个人观点” 写成 “胡编乱造”。有人为了降重,随便加 “我觉得”“我认为”,但观点没有依据。比如写 “短视频涨粉”,说 “我觉得发凌晨 3 点的视频最好”,但没数据支撑,读者一看就觉得不靠谱。观点要有 “个人经历 + 客观事实” 双支撑,才站得住脚。

别过度依赖 “降重工具”。见过有人把 AI 文章扔进自动降重软件,出来的句子根本不通顺,“用户粘性” 变成 “用户胶水”,反而影响阅读体验。工具只是辅助,最终还是要自己读一遍,确保改完之后,朋友能听懂,逻辑没跑偏。记住,降重的目的是让内容更独特,不是为了过查重而瞎改。

说到底,AI 就像个素材库,能不能用得好,看你会不会往里加 “自己的料”。那些说 “AI 写作都是抄袭” 的人,其实是没掌握正确的方法。试着从今天起,给每段 AI 文字加一句 “我发现”“我试过”“我觉得”,你会发现不仅查重率降了,读者也更愿意跟你互动。毕竟,大家喜欢的从来不是完美的文字,而是文字背后那个真实的人。