📊 重复率:传统查重的 “老账本”,正在失效的安全线

p3-flow-imagex-sign.byteimg.com

现在学术界查论文,多数人还是盯着重复率不放。学校有明确的重复率红线,比如本科要求低于 30%,硕士低于 15%,博士更低。学生们为了过这一关,想尽办法改句子、换同义词,甚至把主动句改成被动句,就为了让那个数字降下来。

可重复率这东西,本质上是比对论文和现有文献库的文字重合度。它诞生的年代,还没有 AIGC 这回事。当时的学术不端,主要是直接复制粘贴别人的成果。这时候,重复率确实能卡住不少问题。

但现在不一样了。有学生用 ChatGPT 写了篇课程论文,知网查重重复率才 8%,顺利通过了学校的初检。可老师看的时候,总觉得不对劲 —— 语言风格太 “标准”,论点之间的衔接少了点个人思考的痕迹。后来用专门的 AIGC 检测工具一查,发现 70% 的内容都是 AI 生成的。这时候你会发现,重复率合格,不代表论文就没问题。

更麻烦的是,有些学术不端行为专门钻重复率的空子。比如把几篇文献的内容打乱重组,换个表达方式,重复率可能很低,但核心观点和论据都是别人的。这种 “伪原创”,靠重复率根本查不出来。

🤖 AIGC 相似度:新学术不端的 “照妖镜”,藏不住的 AI 痕迹

AIGC 相似度,简单说就是检测论文里 AI 生成内容的占比。这两年 AI 写作工具普及后,用 AI 写论文、改论文的人越来越多。去年某高校的抽样调查显示,有 34% 的本科生承认在论文中使用过 AI 工具,其中 12% 的人直接让 AI 完成了核心章节。

这些 AI 生成的内容,最大的特点就是 “原创性伪装”。它不会直接抄现有文献,而是根据训练数据生成新的文字。重复率自然很低,但问题在于,这些内容可能缺乏深度思考,甚至会出现逻辑漏洞。比如有篇关于经济学的论文,AI 生成的段落里出现了 “通货膨胀会导致货币升值” 这样的错误结论,学生自己没发现,老师一眼就看出来了 —— 这不是抄袭,但属于学术态度不端正。

现在很多高校已经开始重视 AIGC 相似度。清华大学今年更新的学术规范里明确提到,“大段使用 AI 生成内容而未标注的,视为学术不端”。对应的,查重系统也在升级。比如 PaperPass 新增了 AIGC 检测模块,能识别出 GPT-3.5、Claude 等主流模型生成的文本,准确率在 90% 以上。

有意思的是,AIGC 相似度的检测原理和重复率完全不同。它不是比对已有文献,而是分析文本的 “AI 特征”—— 比如句式的规律性、词汇的选择偏好、逻辑链的完整度等。人类写作难免会有重复、卡顿甚至错别字,AI 生成的内容则往往过于流畅,少了点 “烟火气”。这些细微的差别,就是 AIGC 检测的突破口。

🎯 学术诚信的双重防线:重复率与 AIGC 相似度缺一不可

有人说,既然 AIGC 检测更先进,那以后只看 AIGC 相似度就行了?其实不是。重复率和 AIGC 相似度,就像论文的两道安检门,各管一摊事,谁也替不了谁。

重复率管的是 “抄没抄别人”。就算你完全不用 AI,从头到尾自己写,但如果大段抄了别人的观点没标引用,重复率就能把你揪出来。这是学术规范的底线,不能松。

AIGC 相似度管的是 “是不是自己想的”。现在有些学生,把问题丢给 AI,生成答案后稍微改改就交上来。这种行为,重复率可能合格,但 AIGC 相似度会暴露问题。学术研究讲究的是独立思考,不是当 AI 的 “搬运工”。

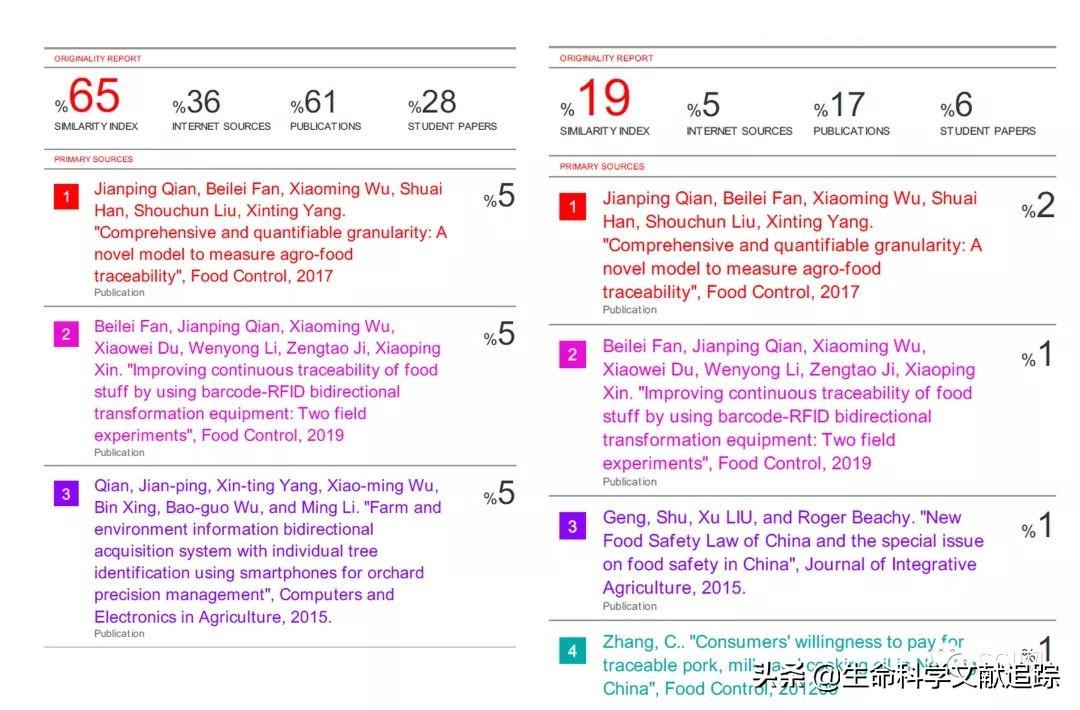

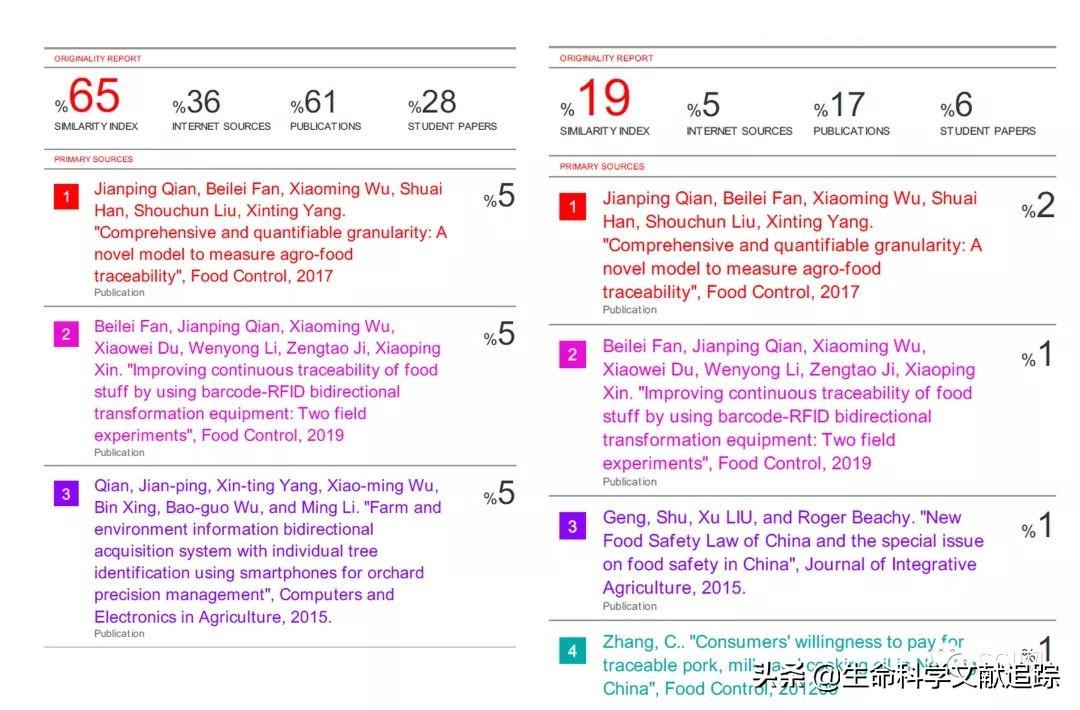

去年某 985 高校处理了一起案例:一篇硕士论文重复率 12%,符合学校要求,但 AIGC 相似度高达 65%。经查,作者确实用 AI 生成了文献综述和实验分析部分,自己没做多少研究。最终学校撤销了他的学位申请。这说明,现在的学术评价体系,已经从 “单一指标” 转向 “多维度把关”。

对学生来说,这意味着写作时要更严谨。既要保证引用规范,控制重复率,又要合理使用 AI 工具 —— 比如用 AI 查资料、列提纲,但核心观点和论证过程必须自己完成。写完后,最好既查重复率,又查 AIGC 相似度,别存侥幸心理。

🔍 如何应对?从写作到查重的全流程避坑指南

知道了重复率和 AIGC 相似度的重要性,那具体该怎么做呢?分享几个实用技巧,都是一线师生总结出来的经验。

写作阶段,别把 AI 当 “代笔”。可以用它来 brainstorm,但输出的内容一定要自己过一遍。比如 AI 生成了一段关于 “量子计算” 的解释,你得用自己的话重新组织,加入自己的理解,甚至可以故意留一点 “不完美”—— 比如某个地方用了口语化的表达,反而更像人类写作。

引用文献时,别耍小聪明。有些学生觉得把别人的话倒过来讲,或者换几个同义词就不算抄了。其实现在的查重系统能识别 “语义相似”,这种小把戏很容易被拆穿。正确的做法是:直接引用标引号,间接引用标出处,实在拿不准的地方,就多查几篇文献,用自己的逻辑重新整合。

查重工具的选择也有讲究。知网、万方这些权威平台,重复率检测比较靠谱,但目前 AIGC 检测功能还在完善中。如果想查 AIGC 相似度,可以试试 PaperYY 的 “AI 写作检测”,或者 Turnitin 的 AI 检测模块(对英文论文更准)。最好多换几个工具交叉检测,结果更保险。

还有个细节要注意:不同学校用的查重系统可能不一样。提交前最好问问学长学姐,学校用的是哪个平台,提前用同款系统查一遍。因为不同系统的文献库和算法有差异,结果可能差 10% 以上。别因为这个栽跟头。

🚀 未来趋势:查重系统的 “进化” 与学术规范的升级

查重技术肯定会跟着 AIGC 的发展一起升级。现在已经有公司在研发 “AI 生成溯源” 技术,不仅能检测出是否用了 AI,还能大致判断用的是哪个模型,甚至能追溯到训练数据里的来源文献。这意味着,以后想靠 AI “走捷径” 会越来越难。

学术规范也会不断调整。比如现在对 “AI 使用” 的界定还比较模糊:用 AI 改语法算不算违规?用 AI 分析数据算不算学术不端?这些问题,可能需要教育部门和学术界一起制定更细致的标准。像国外有些大学已经要求学生在论文里附 “AI 使用声明”,详细说明用了哪些工具,用在什么地方,这或许会成为未来的趋势。

对老师来说,也得更新评价方式。不能只看论文写得 “好不好”,还要关注学生的研究过程 —— 比如开题报告、实验记录、草稿修改痕迹等,综合判断是不是真的做了研究。毕竟,AI 能生成文字,但生成不了实实在在的研究经历。

说到底,查重只是手段,不是目的。学术诚信的核心,是培养独立思考和创新能力。不管重复率还是 AIGC 相似度,都是为了守住这个核心。对学生而言,与其琢磨怎么 “应付” 查重,不如踏踏实实做研究。毕竟,能经得起时间检验的,永远是有价值的思想,而不是 “合格” 的查重报告。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】