📱 这些能模仿文笔的 AI APP,到底长什么样?

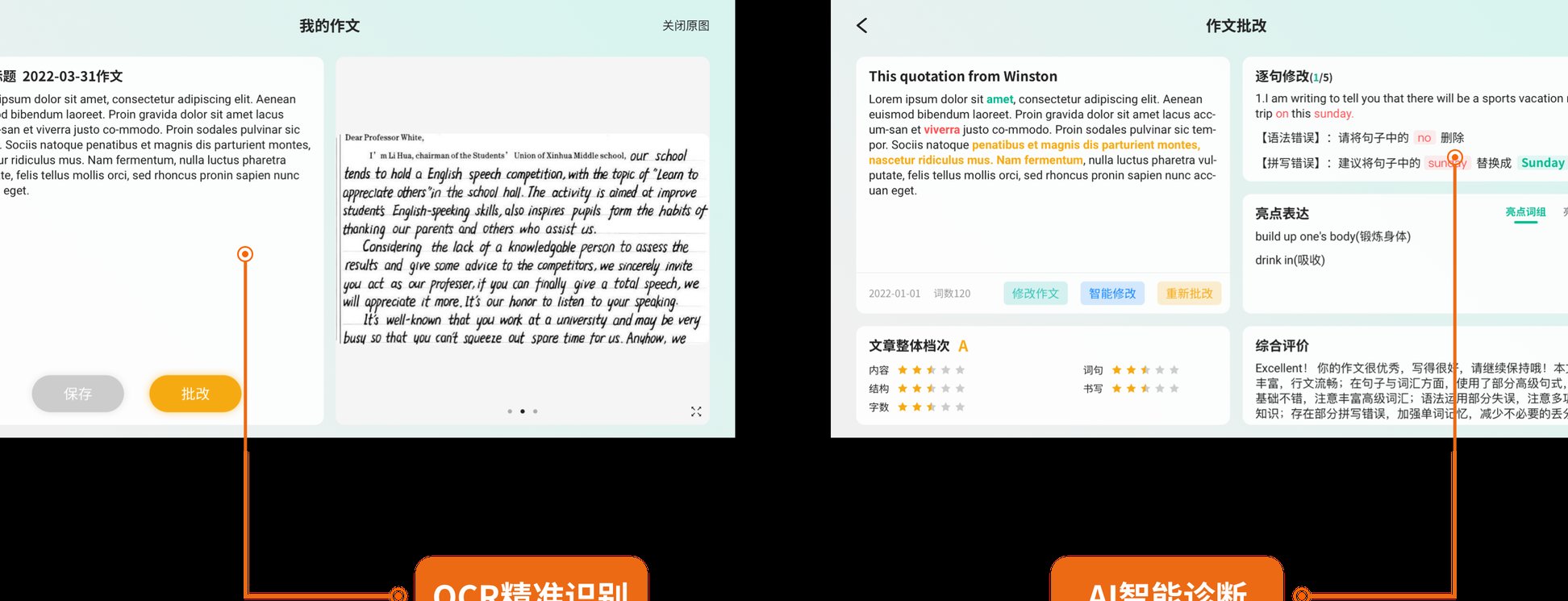

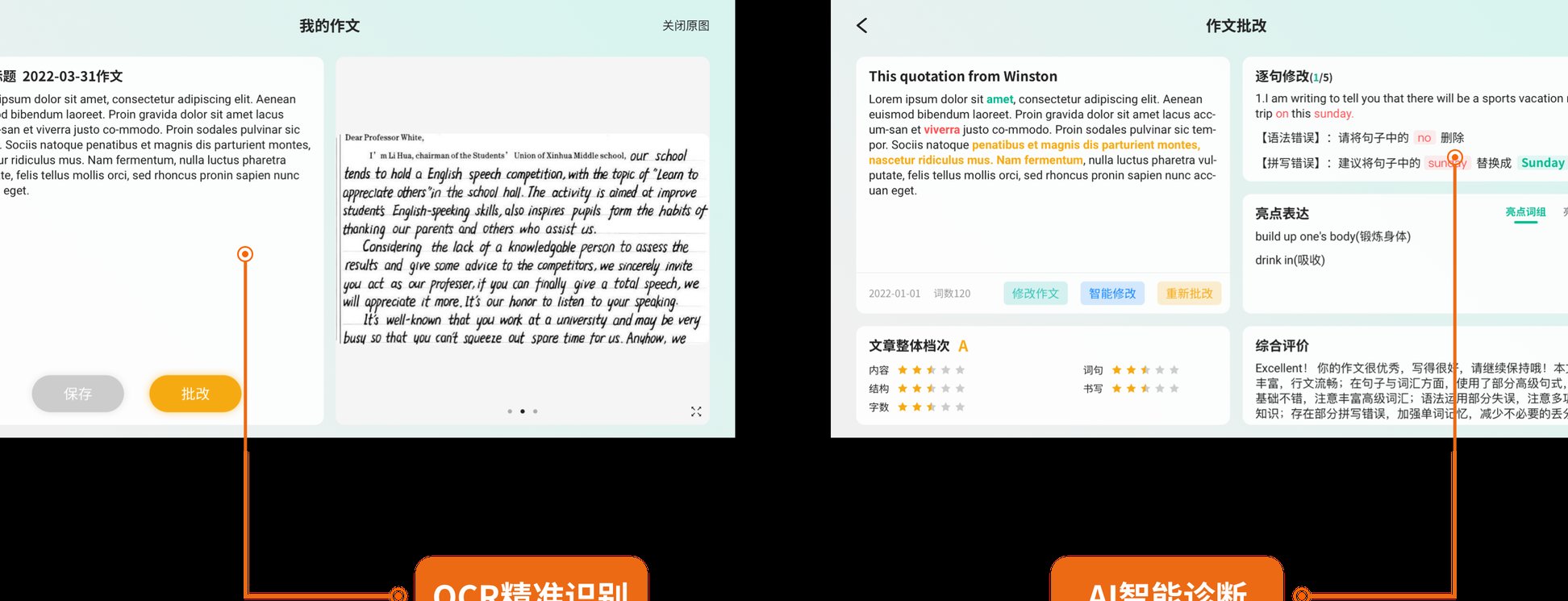

现在市面上冒出来不少号称能模仿别人文笔的 AI 工具。打开应用商店翻一翻,名字大多带着 “文风克隆”“笔迹模仿” 之类的关键词。我试了不下十个,发现它们的核心功能其实很像 —— 你给一段文字当样本,它就能照着这个调调写新东西。

有的 APP 专精文学领域,比如能模仿鲁迅的冷峻、张爱玲的细腻,甚至古龙那种短句连珠的武侠味。我传过一段《孔乙己》的原文,让它写个现代版的便利店故事,居然真的带出点 “茴香豆的茴字有四种写法” 的酸腐感。还有些更偏向实用,比如模仿甲方爸爸的邮件语气,或者领导的讲话风格,帮职场人少踩沟通的坑。

操作上大同小异。一般是先选 “模仿模式”,上传 300 字以上的参考文本 —— 字数太少的话,AI 经常抓不住重点。然后输入你想写的主题,比如 “写一段劝朋友戒烟的话”,选个生成长度,等个十几秒就有结果了。有些高级点的还能调 “相似度”,调得高就几乎是套模板,调低了反而更自然,带着点 AI 自己的发挥。

🔍 机器怎么学会 “说话”?藏在代码里的模仿术

别觉得这是什么黑科技,背后的原理说穿了其实不复杂。这些 APP 的核心是预训练语言模型,就像给 AI 喂了海量文本,让它先学会人类说话的基本逻辑。但光这样还不够,得再加个 “风格迁移” 的模块,专门盯着文字里的 “小习惯”。

比如你想模仿汪曾祺,他写美食总爱用短句,还爱加几句方言。AI 会先拆解样本里的特征:平均句子长度是多少?常用哪些虚词?有没有特别的比喻偏好?甚至连标点符号的用法都不放过 —— 我发现汪曾祺爱用分号,AI 模仿时就会刻意多塞几个。这些特征被转换成数据参数,再套到新内容里,就有了 “神似” 的效果。

但这里有个坎:样本质量直接决定结果。我试过用网络爽文去喂 AI,让它模仿朱自清,出来的东西总带着股 “家人们谁懂啊” 的味儿。后来换了《荷塘月色》的原文,再让它写校园夜景,那句 “月光像流水一样漫过篮球架”,总算有了点朦胧的美感。所以说,想让 AI 学得像,先得给足 “好老师” 的范本。

还有个有意思的细节,AI 对 “冷门风格” 反而更敏感。比如模仿明清小品文,因为这种文体有固定的套路 —— 开头写景,中间抒情,结尾带点哲理,AI 很容易抓住规律。但模仿活人的文风就难了,尤其是那些风格还在变化的作家,AI 经常会把早期和晚期的特点混在一起,弄出四不像的东西。

✍️ 谁在偷偷用这些工具?藏在屏幕后的真实需求

说出来你可能不信,用得最多的不是作家,反而是自媒体工作室。我认识个做情感号的朋友,他们公众号每天要发 3 篇不同风格的文:一篇像闺蜜聊天,一篇像人生导师,还有一篇得带点毒舌吐槽。以前雇三个写手才搞定,现在用 APP 批量生成初稿,改改就能发,成本砍了一半还多。

学生群体也爱凑这个热闹。有个高二的小孩跟我说,他用这类 APP 模仿老舍的语气写读后感,被老师当成范文念了。但也有翻车的,有家长发现孩子用 AI 模仿自己的笔迹写请假条,差点没把手机砸了。这东西在校园里的争议挺大,有人觉得是投机取巧,也有人说能帮内向的孩子表达自己。

更小众的用法是 “复活” 逝去的声音。有个用户给我留言,说他上传了父亲生前的日记,让 AI 模仿着写了封给母亲的生日信,老太太看完哭了半宿。这种用法挺戳人的,但也让人心里发毛 —— 当 AI 能模仿逝者的语气,我们该怎么界定真实和虚构?

商业领域的玩法更野。有品牌找过气明星的访谈录像,转成文字喂给 AI,让它模仿明星的语气给新产品带货。粉丝一看 “爱豆的风格没变啊”,就乖乖掏钱。但这事儿风险不小,已经有好几个案例因为没拿到授权,被明星工作室告上法庭了。

⚖️ 抄得像到底好不好?绕不开的甜头与坑

先说好的方面。对新手来说,这东西确实是个练笔的好帮手。我教过一个刚入门的编剧,他总写不好悬疑片的台词,我让他用 APP 模仿阿加莎・克里斯蒂的对话风格,再自己改细节。三个月下来,他写的侦探对话里,那种 “看似闲聊实则挖坑” 的味儿越来越足。

效率提升是真的肉眼可见。以前写一篇符合甲方风格的方案,光揣摩语气就得半天。现在把对方过往的邮件导进去,AI 生成的初稿就能省下 80% 的调整时间。我见过最夸张的,有公关公司用这工具同时模仿十个客户的发言风格,一天出五份不同的声明稿。

但坑也不少。最常见的是 “形似神不似”。AI 能抄到句式和词汇,却抓不住文字背后的情绪。比如模仿王朔的痞气,写出来总像在刻意说脏话;模仿海子的诗意,就变成了堆砌 “麦子”“远方” 这些词,没一点灵气。有次我让 AI 模仿史铁生写地坛,它倒是写了不少落叶和夕阳,可就是读不出那种和命运和解的沉重感。

版权问题是颗定时炸弹。现在法律上还没说清,用 AI 模仿别人文风算不算侵权。去年有个案例,某平台用 AI 模仿某作家的风格写了本同人小说,卖了几十万册,最后被起诉赔偿了两百多万。法官说关键看 “普通读者会不会认错”,这标准可太模糊了,谁也不敢打包票。

还有个更隐蔽的风险:依赖久了,自己的风格会退化。我认识个写书评的博主,用了半年 AI 模仿钱钟书的讽刺笔法,结果现在让他写篇真情实感的读后感,满篇都是 “掉书袋” 的空架子,没一点自己的东西。就像总用导航会记不住路,总让 AI 替你说话,自己的表达能力真的会生锈。

🚀 下一站会去哪?AI 模仿术的进化方向

现在的 AI 还在 “小学生模仿” 阶段,未来会往哪走?我跟几个做算法的朋友聊过,他们说下一步要攻克 “风格融合”。比如让 AI 同时学鲁迅的犀利和沈从文的温柔,写出一种全新的文风。已经有实验室在试了,出来的东西有点怪,但确实能看出两种风格的影子。

还有个方向是 “动态学习”。现在的 APP 都得靠用户上传样本,以后可能只要输入作家名字,AI 就能自动调取全网公开文本进行分析。就像你说 “模仿莫言写段高密东北乡的故事”,它直接就能结合《红高粱家族》《丰乳肥臀》的特点来生成,不用再自己找素材。

但技术越厉害,麻烦可能越多。已经有作协的人呼吁要给这类 APP 设 “风格库准入制”,不是什么人的文风都能随便模仿。还有人建议给生成的内容加 “AI 模仿” 标签,就像食品标注添加剂一样,让读者心里有数。

我倒觉得,最终还是得回到 “用的人” 身上。工具本身没好坏,就看你是拿它当拐杖,还是当跳板。真有追求的写作者,会用它来研究别人的长处,再揉进自己的东西里。至于那些只想走捷径的,就算 AI 写得再像,也成不了真正的创作者。