最近几年,AI 技术发展得那叫一个快,尤其是在内容创作这块,像仿写指定风格文章这种事儿,现在 AI 也能做到有模有样。不过大家心里肯定都有个疑问,用 AI 干这个到底合不合法呢?这里面的法律问题和技术伦理问题可不少,今天咱们就来好好唠唠。

🌐 法律边界:版权归属与侵权风险

先来说说法律这块儿。版权问题可是重中之重。就拿美国的 OpenAI 来说吧,它就因为用了加拿大媒体的内容训练模型,被人家告上了法庭,索赔金额那叫一个高,得有数十亿加元呢。这说明啥?未经授权使用受版权保护的内容来训练 AI 模型,很可能就侵权了。

再看看咱们国内的情况。北京互联网法院曾经判过一个案子,AI 生成的图片被别人私自用了,最后法院认定这是侵权。这就告诉咱们,AI 生成的内容要是和原作太像,像构图、细节这些地方高度相似,那就可能构成实质性相似,侵权没跑了。

还有啊,著作权法保护的是人的创作,AI 自己可没有著作权。那 AI 生成的内容版权归谁呢?一般来说,用户要是在生成过程中投入了独创性劳动,比如提示词写得很详细,还调整了参数,那版权可能就归用户。但要是平台的用户协议里说版权归平台,那情况就不一样了。所以大家用 AI 的时候,一定要看看平台的协议,别稀里糊涂就把版权给别人了。

🤖 技术伦理:原创性与真实性的挑战

说完法律,再聊聊技术伦理。AI 仿写指定风格文章,虽然能模仿得挺像,但它有个致命的缺点,就是缺乏生命体验和原创力。就像光明网说的,AI 生成的内容是从已有的数据里匹配出来的,是 “二手生活”,没有自己的 “肉身经验”。这就导致它生成的内容可能会 “情感虚置”“意义缺席”,缺乏真正的艺术感染力。

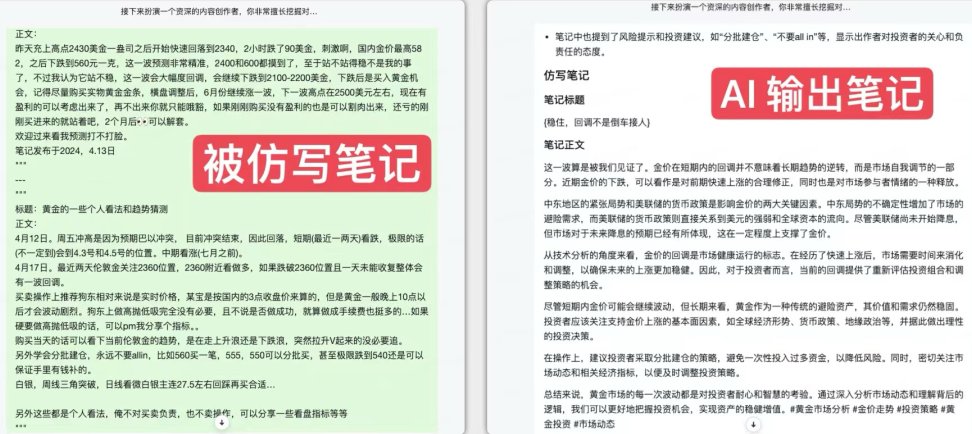

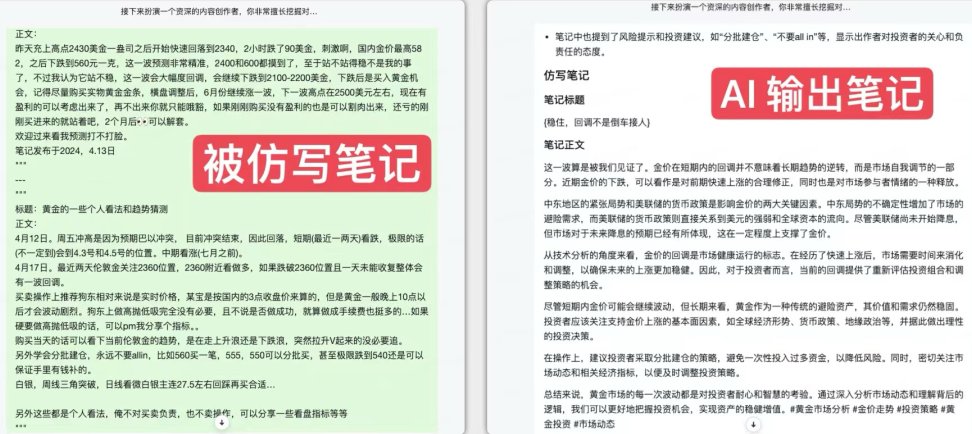

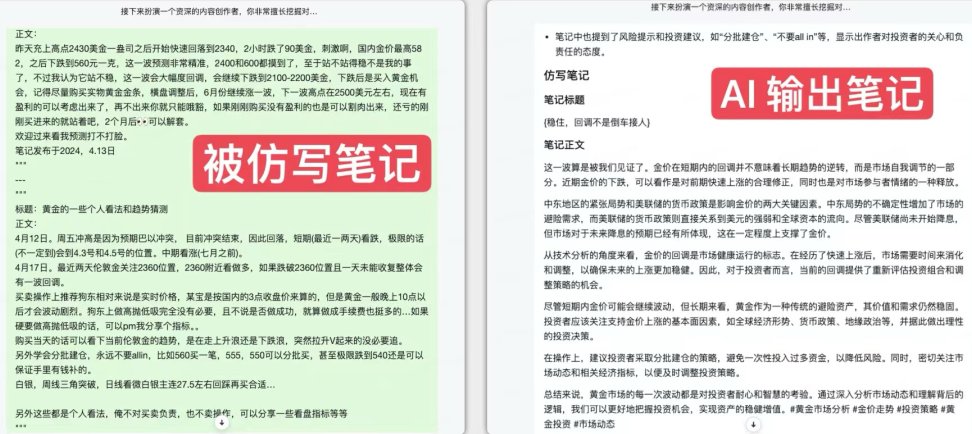

而且,AI 仿写还可能被用来洗稿。澎湃新闻就报道过,有些人为了快速生成爆款文章,用 AI 把别人的作品改头换面,变成自己的。这不仅损害了原创作者的权益,还破坏了整个内容创作的生态。你想想,要是大家都这么干,谁还愿意去辛辛苦苦创作原创内容呢?

另外,AI 生成内容的真实性也让人担心。现在有些 AI 生成的内容,比如深度伪造的图片、视频,很难分辨真假。这要是被用来传播虚假信息,或者进行诈骗等违法活动,后果不堪设想。所以啊,在使用 AI 仿写的时候,一定要注意内容的真实性和合法性。

🛡️ 合规建议:如何避免法律风险

说了这么多风险,那咱们该怎么避免呢?首先,在使用 AI 仿写的时候,一定要注意版权问题。尽量使用自己拥有版权的内容来训练模型,或者获得授权使用他人的内容。要是实在不确定,也可以咨询专业的法律人士。

其次,在生成内容的时候,要尽量融入自己的个性化表达。最高人民检察院的文章里提到,用户在提示词中融入具体的视觉、叙事或结构要素,并且对生成内容进行后期处理,这样生成的内容更有可能被认定为具有独创性,从而受到著作权法的保护。所以,大家在使用 AI 的时候,别光输入简单的指令,多花点心思在提示词上。

还有,一定要保存好创作过程的证据。比如提示词内容、参数设置、调整修改记录等,最好能有时间戳。这要是以后遇到侵权纠纷,这些证据可就派上大用场了。另外,正确标识 AI 生成内容也很重要。新华网的案例里就提到,原告主动标注了配图由 AI 生成,法院还给予了肯定。这样既能尊重公众的知情权,也能保护自己的权益。

最后,大家还可以使用一些 AI 检测工具,比如朱雀大模型检测工具,来检查生成内容的原创性,避免被误判为抄袭。不过要注意的是,现在的 AI 检测工具还不是百分之百准确,有时候可能会出现误判的情况,所以大家还是要自己多留个心眼。

💡 总结

用 AI 仿写指定风格文章到底违法吗?这事儿不能一概而论,得看具体情况。要是未经授权使用受版权保护的内容,或者生成的内容与原作高度相似,那就可能违法。同时,从技术伦理的角度来看,AI 仿写也存在缺乏原创性、破坏内容生态等问题。

不过,AI 技术本身是中立的,关键在于我们怎么使用它。只要我们在使用过程中遵守法律法规,注重内容的真实性和原创性,合理利用 AI 技术,它就能成为我们创作的好帮手。希望大家在享受 AI 带来的便利的同时,也能尊重知识产权,共同维护一个健康、有序的内容创作环境。

该文章由

diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味