现在写东西的人怕是都遇到过这种情况。辛辛苦苦码了几千字,回头一读总觉得差点意思。要么是句子绕得像迷宫,要么是用词老套没新意,想改又不知道从哪儿下手。这时候要是有个能帮着把文字捋顺、提亮的工具就好了。

AI 润色工具就是这么冒出来的。它们不是简单改几个错别字,是真能看透你想表达的意思,然后用更精准、更生动的方式重写一遍。现在这行里的玩家不少,各有各的撒手锏。今天就来好好聊聊这些工具到底能耐多大,该怎么选才不踩坑。

⚙️ 主流工具扒皮:别被 "智能" 俩字忽悠了

市面上叫得上名的 AI 润色工具,功能看似差不多,实际用起来差别大了去了。

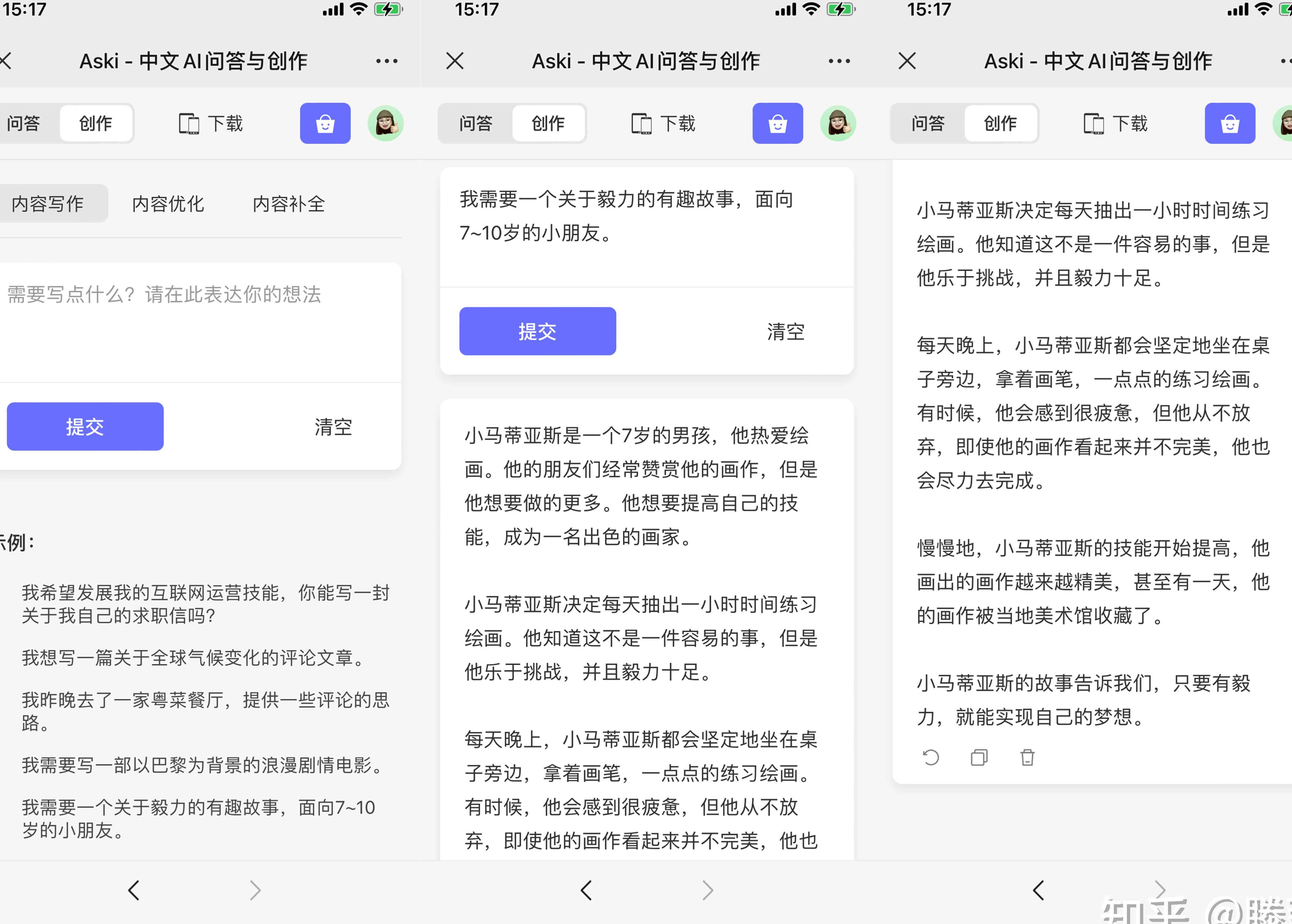

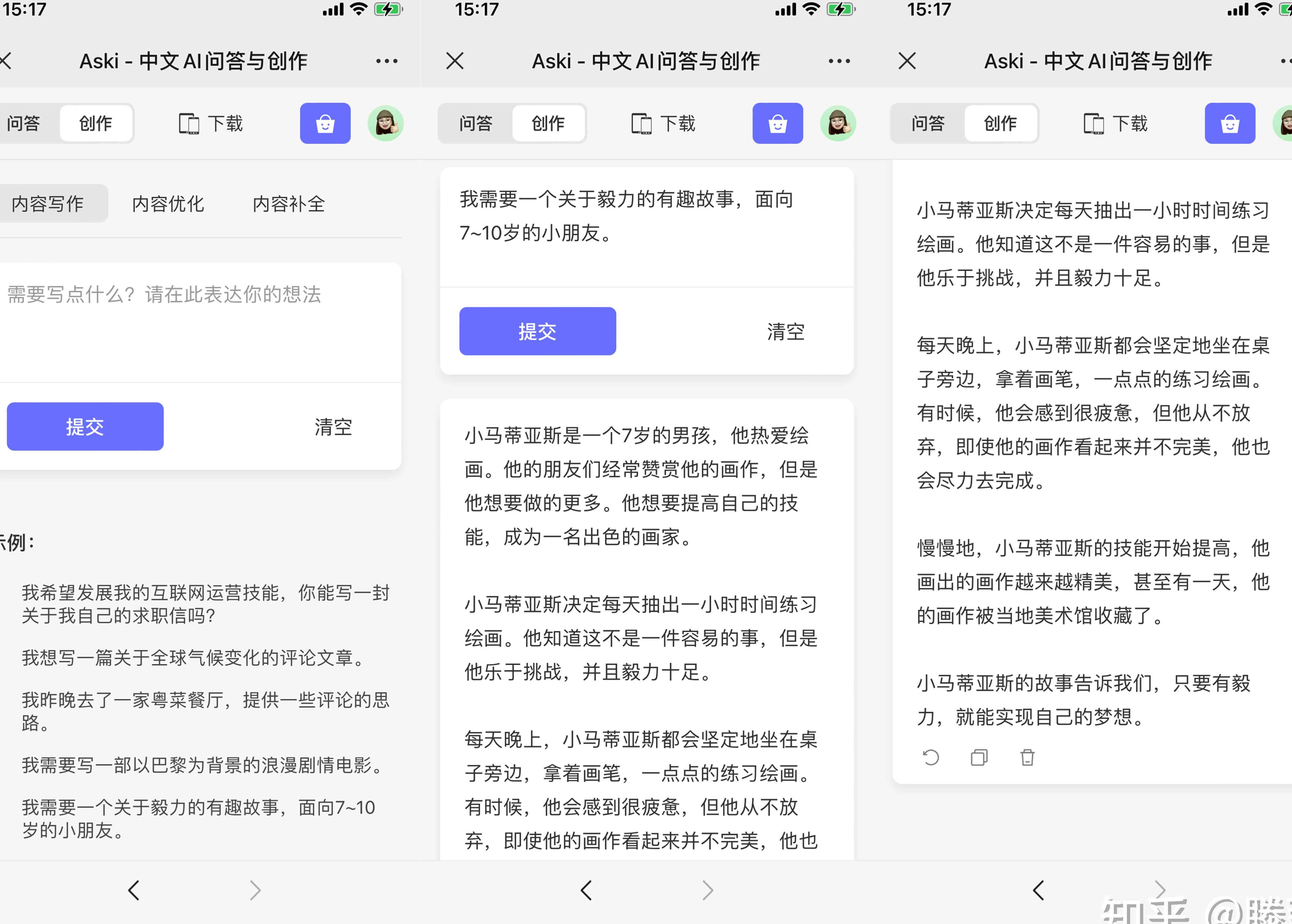

有的工具主打 "傻瓜式操作"。打开网页把文章粘贴进去,点个按钮等几秒就出结果。适合那种赶时间交稿的场景,比如自媒体小编要在半小时内改好三条推文。但这类工具通常只能做基础优化,像调整句式、替换近义词,想让它给文章换个风格难如登天。

有的工具走 "专业路线"。会让你先选领域,是写论文还是写营销文案,是给小学生看的还是给行业专家看的。选完之后还能调参数,比如要不要保留口语化表达,要不要强化逻辑结构。这类工具改出来的东西确实更对味,但操作步骤多,新手上手得花点时间。

价格这块水也挺深。有的工具按次收费,改一千字收一块多,适合偶尔用一次的人。有的搞会员制,几十块钱包月随便用,天天写东西的人用着划算。还有的企业版一年要好几千,说是能保证数据安全,适合那些怕机密内容泄露的公司用。

最容易踩坑的是 "伪智能" 工具。看着界面花哨,实际就是把文章拆成短句,再从数据库里拽出类似的句子替换。改出来的东西乍一看挺顺,细究起来逻辑全乱了,甚至会出现前后矛盾的情况。之前有个朋友用某款低价工具改合同,差点因为一个被篡改的关键条款吃了官司。

🧠 机器怎么学会 "说话"?扒开 AI 润色的技术底裤

这些工具能把文字改得像模像样,背后靠的可不是瞎蒙。

核心是自然语言处理技术,行话叫 NLP。简单说就是让机器能看懂人话,还知道怎么说更得体。这得靠海量数据喂出来,有的工具爬了几千万篇公众号文章,有的专门研究了上百年的文学名著,还有的盯着学术期刊啃了好几年。

现在厉害点的工具都用上了大语言模型,比如 GPT 系列、文心一言这些。它们能理解上下文的关系,不会像以前的工具那样断章取义。举个例子,"他喝了杯热水" 这句话,放在 "冬天冻感冒" 的语境里,AI 会知道重点是 "取暖";放在 "刚运动完" 的场景里,会强调 "补充水分"。这种理解能力,是三年前的工具想都不敢想的。

但也别把它们神化了。目前的 AI 对隐喻、双关这类修辞还是有点懵。之前试过用某工具改一句 "他的笑容像冬日里的阳光",结果被改成 "他的笑容温度与冬季阳光的平均温度接近",差点没把人看笑。这说明机器再聪明,也替代不了人类对文字的细腻感知。

训练数据的质量直接决定工具的水平。专做英文润色的工具,要是没把莎士比亚的作品吃透,改出来的东西肯定少点味儿。做中文润色的,要是连《红楼梦》里的经典对话都没学过,想写出有古韵的文字根本不可能。这也是为什么有的工具在特定领域特别牛,换个领域就拉胯。

✍️ 实测体验:AI 改出来的东西到底能不能用?

拿同一篇 300 字的产品介绍文,在五款热门工具上试了试,结果挺有意思。

最快的工具 3 秒出结果,最慢的等了一分多钟。改出来的字数差异也大,有的比原文多了 50 字,把模糊的地方说透了;有的少了 30 字,把冗余的修饰全删了。读起来感觉也不一样,有的像在读说明书,干巴巴的;有的居然带点小幽默,让人眼前一亮。

最让人惊喜的是某工具的 "风格迁移" 功能。把一段严肃的新闻稿改成脱口秀脚本,不仅把专业术语都换成了大白话,还加了不少俏皮话,读着就像听段子。但换过来把一段随笔改成学术论文就差点意思,虽然加了不少专业词汇,逻辑还是有点乱。

有个细节得提一下。用工具改专业领域的文章时,最好自己先把把关。试过用某工具改一篇关于量子力学的科普文,它把 "薛定谔的猫" 改成 "薛定谔养的猫",虽然字面上没错,但懂行的人一看就知道少了那层深意。这说明 AI 再牛,也比不上人类专家对专业领域的理解。

现在的工具基本都支持 "一键还原" 和 "多次修改"。改完不满意可以退回去重来,或者让它再换个风格试试。有的还能对比原文和改后文的差异,用不同颜色标出来,让人一目了然。这个功能挺实用,尤其是对那些想从中学点写作技巧的人来说。

🎯 谁最该用这些工具?不同场景的适配指南

不是所有人都非得用 AI 润色工具。但这几类人用好了,效率能翻好几倍。

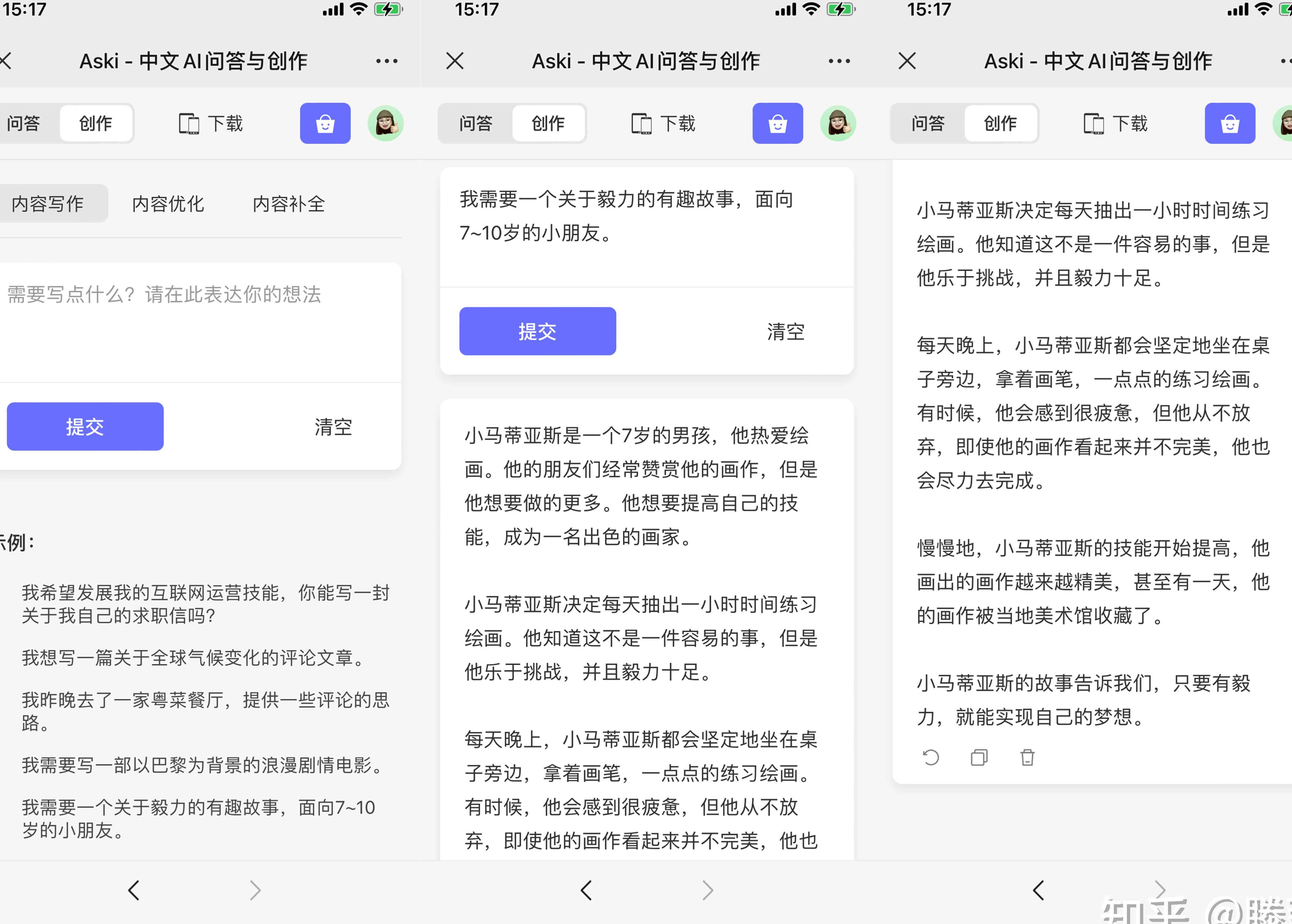

自媒体作者肯定得备一个。每天要写的东西太多,哪有时间字斟句酌。用工具先过一遍,至少能保证语句通顺,没低级错误。试过用某工具处理一篇美食测评,它把 "这个蛋糕很好吃" 改成 "叉子戳下去时奶油的回弹感,混着可可粉的微苦在舌尖炸开",一下子就有画面感了。

企业文案也离不开。写产品介绍、活动方案这些东西,既要有专业度又得吸引人,不容易。有工具帮忙调整语气,能省不少事。比如给年轻人看的手机广告,工具会自动多用点网络热词;给企业客户看的方案,就会换成更正式的表达。

学生党写论文也用得上。尤其是那些不太擅长表达的理工科学生,实验数据明明很有价值,写出来却像流水账。工具能帮着把逻辑理顺,把专业术语用得更准确。但得记住,核心观点还得自己来,可不能让工具替你写论文。

翻译工作者也能靠它提高效率。把外文翻译成中文后,总有些句子读着别扭。用工具润色一下,能去掉那种 "翻译腔",让文字更自然。试过一段英文合同的翻译稿,工具把 "甲方应在收到乙方通知后的三个工作日内支付款项" 改成 "甲方需在收到乙方通知后三日内付款",意思没变,读着顺畅多了。

但有类人得慎用 —— 就是那些想靠写作培养自己表达能力的人。老是让工具替你润色,时间长了自己的语感会退化。可以偶尔用用参考一下,但别什么都指望工具。

🚀 未来会怎样?AI 润色工具的进化方向

这些工具还在飞快进步。现在能做到的,可能再过半年就成了入门级水平。

个性化肯定是个大方向。现在的工具还只能选几种固定风格,以后可能会根据你的写作习惯,生成专属于你的润色方案。就像有个专属编辑,知道你喜欢用短句还是长句,偏爱书面语还是口语。

专业领域的深耕会更细。现在的工具在通用领域表现不错,但到了法律、医疗这些专业领域就差点意思。以后可能会出现专门的法律文书润色工具、病历润色工具,连行业里的潜台词都能给你处理得妥妥帖帖。

和其他工具的结合会更紧密。现在还得自己把文章复制粘贴过去,以后可能在 Word 里写完,点个按钮就能直接润色;在公众号编辑器里写推文,实时就能看到润色建议。这种无缝衔接能省不少事。

但有个问题绕不开 —— 原创性。现在已经出现了能检测文章是不是经过 AI 润色的工具,以后各大平台可能会对过度润色的内容有限制。这就要求 AI 润色工具得把握好度,既改善表达,又保留作者的原创风格。

价格也会越来越亲民。现在好点的工具包月要几十块,以后随着技术成熟和竞争加剧,可能会出现更多免费又好用的选择。甚至可能像现在的拼写检查工具一样,成为写作软件的标配功能。

选 AI 润色工具,关键看你最在乎什么。图省事就选操作简单的,求精准就选专业领域深耕的,预算有限就选性价比高的。但无论选哪个,都别忘了 —— 工具是帮你更好地表达,而不是替你表达。最终打动读者的,还是你想说的那些真心话。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味】