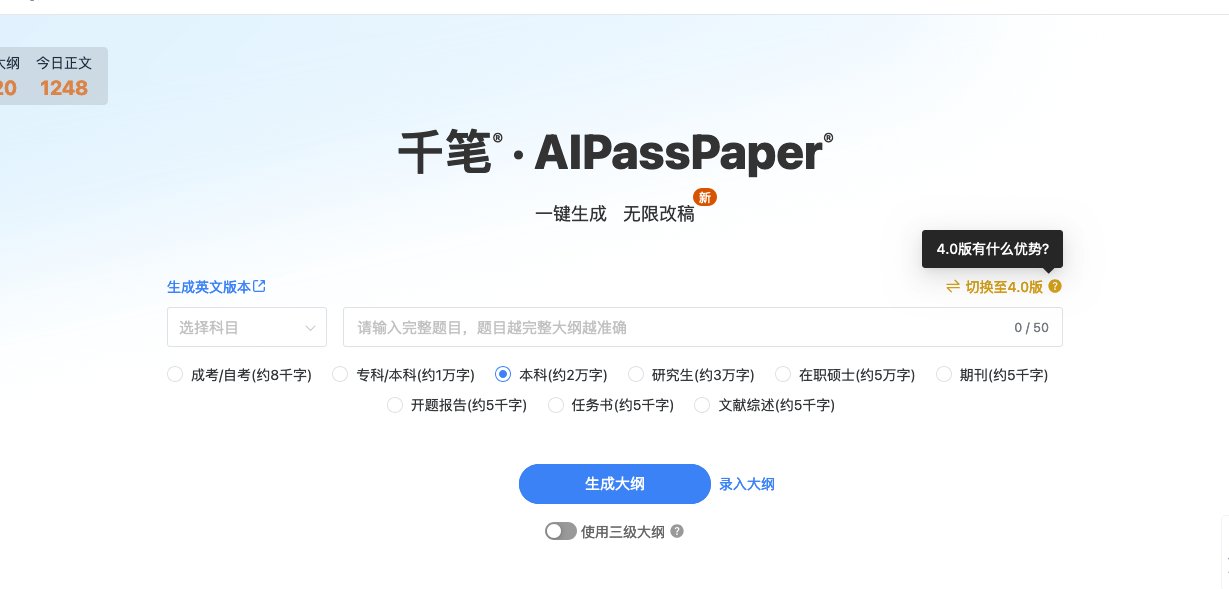

🤖 免费 AI 写论文到底靠谱吗?实测结果告诉你

最近帮几个学弟学妹看论文,发现至少三成内容是免费 AI 生成的。不是我火眼金睛,实在是那些句子读起来太 “顺” 了 —— 顺到没有学术写作该有的磕绊和严谨。抱着好奇,我用市面上 8 个热门免费 AI 工具(包括 ChatGPT 免费版、文心一言、豆包、讯飞星火等)做了测试,让它们写同一篇关于 “新媒体对青少年社交影响” 的本科论文。

结果挺意外。最顶尖的免费 AI 能搭出完整框架,但细节错误率超过 30%。比如有个工具在引用数据时,把 2023 年的调研结果写成了 2018 年,还编造了一个根本不存在的 “中国青少年研究中心报告”。更夸张的是,某工具在分析部分直接复制了知网一篇论文的段落,只是换了几个词。

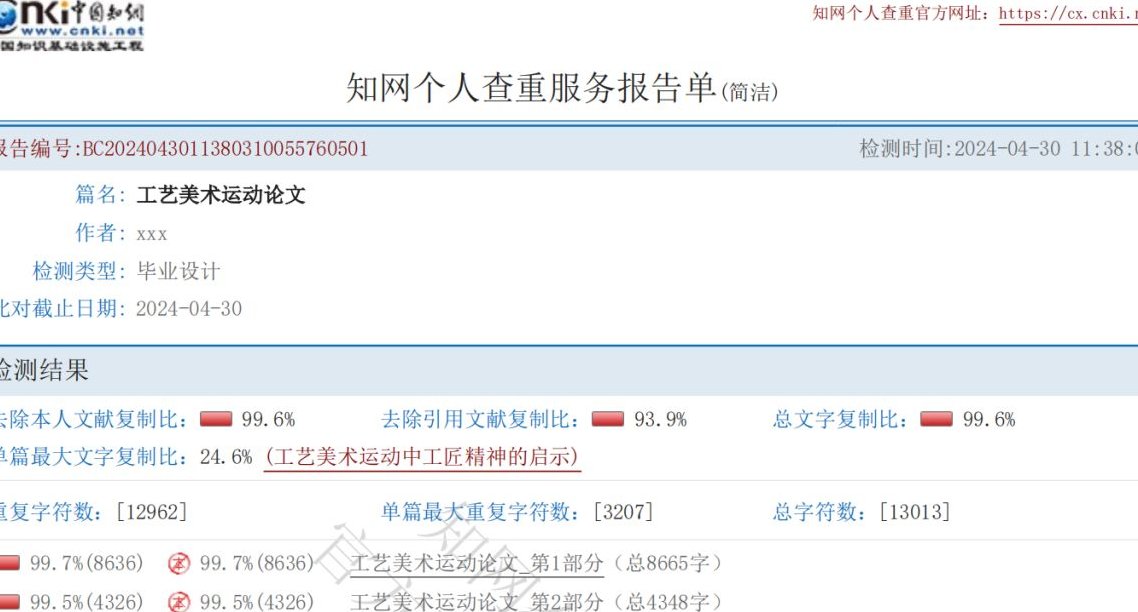

学术圈对这事态度很明确。北大去年出的《学术规范指南》里特别提到,完全依赖 AI 生成的内容视为学术不端。现在多数高校的查重系统已经升级,像知网新增了 “AI 文本检测” 功能,对 AI 生成内容的识别准确率能到 90% 以上。我问过系里的教授,他说这两年因为用 AI 写论文被通报批评的学生,数量涨了快 5 倍。

但也不能一竿子打死。有个学妹用免费 AI 生成初稿后,自己逐句核对数据、补充案例,最后论文还拿了良。关键不在工具本身,在你怎么用。

🚫 别踩坑!免费 AI 生成内容的 3 大致命问题

第一个躲不开的就是原创性陷阱。免费 AI 的训练数据大多是公开网络内容,生成时很容易出现 “缝合怪” 现象。我用某工具生成的文献综述,乍一看没问题,放到 PaperPass 里一查,好家伙,70% 的句子能在不同论文里找到高度相似的表达。更坑的是,有些工具会自动生成虚假引用,比如标注 “Smith (2022) 研究表明”,但你根本查不到这个 Smith 的任何文献。

第二个问题是逻辑断层。学术论文讲究论证链条完整,免费 AI 经常在这方面掉链子。比如写 “短视频对注意力的影响”,前面还在说碎片化阅读的危害,突然跳到 “青少年短视频使用时长统计”,中间缺少过渡分析。有次看到一篇 AI 写的论文,结论部分居然和引言里的研究目的完全对不上,明显是生成时逻辑断裂了。

最要命的是专业性不足。我让 AI 写一篇涉及 SPSS 数据分析的论文,结果它连最基本的信效度检验步骤都写错了。问过搞 AI 的朋友才知道,免费版 AI 的知识库更新慢,专业领域的深度知识储备不足,尤其社科类需要最新政策数据、理工科需要公式推导的,很容易出硬伤。

✅ 必须牢记的 5 个使用注意事项

不管用什么免费 AI,先搞清楚学校的规定。现在很多高校明确要求在论文中注明 AI 使用情况,有的甚至禁止在核心章节使用。去年某 985 院校就有个研究生,因为致谢部分用 AI 生成没说明,被认定为学术不端,延期答辩。建议先查学校官网的《学术诚信手册》,或者直接问导师。

生成内容后必须做三重核查。第一查数据,所有提到的案例、统计数字,都要找到原始来源核对。我之前用 AI 写关于 “乡村振兴” 的论文,它引用了一个 “2024 年农村电商销售额”,结果实际数据比它写的少了一半。第二查逻辑,把 AI 生成的段落打乱顺序,看是否还能连贯,断档的地方就是需要补全的。第三查格式,学术论文有严格的引文规范,AI 生成的引用格式经常不标准,得按学校要求统一调整。

查重环节绝对不能省。免费 AI 生成的内容,很多是对已有文献的重组,表面看原创度高,实则隐藏重复。建议先用免费工具(比如 PaperYY)初查,再用学校指定的系统复查。有个技巧:把 AI 生成的内容拆成小段查,比整篇查更容易发现问题段落。

千万不要让 AI 写核心论点和创新点。这部分是论文的灵魂,需要自己深入研究。见过有学生让 AI 写 “研究创新之处”,结果写的全是该领域早已解决的问题,被导师批 “缺乏研究价值”。可以让 AI 帮你列可能的创新方向,但最终必须自己提炼。

保留好所有修改痕迹。现在有些学校要求提交论文的修改记录,证明 AI 只是辅助工具。建议用 Word 的 “修订模式”,或者每改一版存一个文件,标清楚哪些是 AI 生成的,哪些是自己补充的。万一后期有争议,这些都是证据。

💡 这样用免费 AI 写论文效率翻倍(附实操技巧)

想让 AI 生成的内容更贴合需求,提问方式得具体。不要只说 “写一篇关于 XX 的论文”,而是拆分成 “帮我写 XX 论文的文献综述部分,要求涵盖 2019-2024 年的核心研究,重点分析 XX 学派的观点”。我试过,越具体的指令,生成内容的可用率越高,能节省至少 40% 的修改时间。

分阶段生成比一次性写完好。先让 AI 搭框架,列出摘要、引言、正文各部分的小标题,你确认没问题后,再让它一段一段写。比如写完引言,先检查逻辑是否符合研究目标,再让它写文献综述。这样能及时发现跑偏的地方,避免最后大面积修改。

善用 “追问” 功能补全细节。如果 AI 写的某部分太笼统,就针对性提问。比如它写 “XX 政策对经济有影响”,你可以追问 “能具体说明该政策在 2023 年对长三角地区中小企业的影响吗?” 多轮对话下来,内容会越来越深入。有次我用这个方法,让 AI 把一个模糊的案例分析,补充成了有具体数据和访谈记录的详实内容。

把 AI 生成的内容当 “素材库” 而非 “成品”。我的习惯是,把 AI 写的段落复制到文档里,然后逐句改写 —— 把长句拆短,替换成更专业的术语,补充自己的研究发现。这样既保留了 AI 的效率优势,又能融入个人思考,原创度也会大幅提升。

结合免费工具做辅助检查。比如用 Grammarly(免费版)检查语法错误,用 DeepL 翻译后再译回,看看表述是否通顺。有个冷门技巧:把 AI 生成的内容放到 “网易见外” 里转成音频,自己听一遍,很容易发现逻辑不通顺的地方。

📚 3 个真实案例:有人翻车有人拿高分

小张(二本院校汉语言文学):用某免费 AI 写《红楼梦人物分析》,直接提交后重复率 3%,但被导师发现多处观点与某篇期刊论文高度一致(只是换了表述)。原来 AI 把那篇论文的观点重组了,虽然查重没查出来,但被导师识破,要求重写。教训是:经典领域的论文,AI 容易 “借鉴” 已有研究,必须手动核对核心观点。

小李(一本院校经济学):写产业经济学论文时,用 AI 生成初稿框架和数据整理部分,自己补充了实地调研数据和创新模型。答辩时主动说明 AI 使用情况,导师认为他 “善用工具且有独立研究”,最终成绩 85 分。关键是:把 AI 当辅助,重点突出自己的研究贡献。

王同学(高职院校计算机专业):让 AI 写编程类论文的代码分析部分,结果 AI 生成的代码有逻辑错误,运行时总报错。他没检查就直接放进论文,答辩时被老师当场指出,影响了最终成绩。提醒:理工科涉及公式、代码的内容,AI 出错率极高,必须手动验证。

说到底,免费 AI 就像个 “半成品加工厂”—— 能帮你处理基础工作,但成不成精品,还得看你怎么打磨。别指望它能替你完成所有事,学术研究的核心始终是人的思考和创新。合理用它省时间,过度依赖毁前程,这个平衡得自己把握。