🕵️♂️原创检测到底在查什么?别被表象骗了

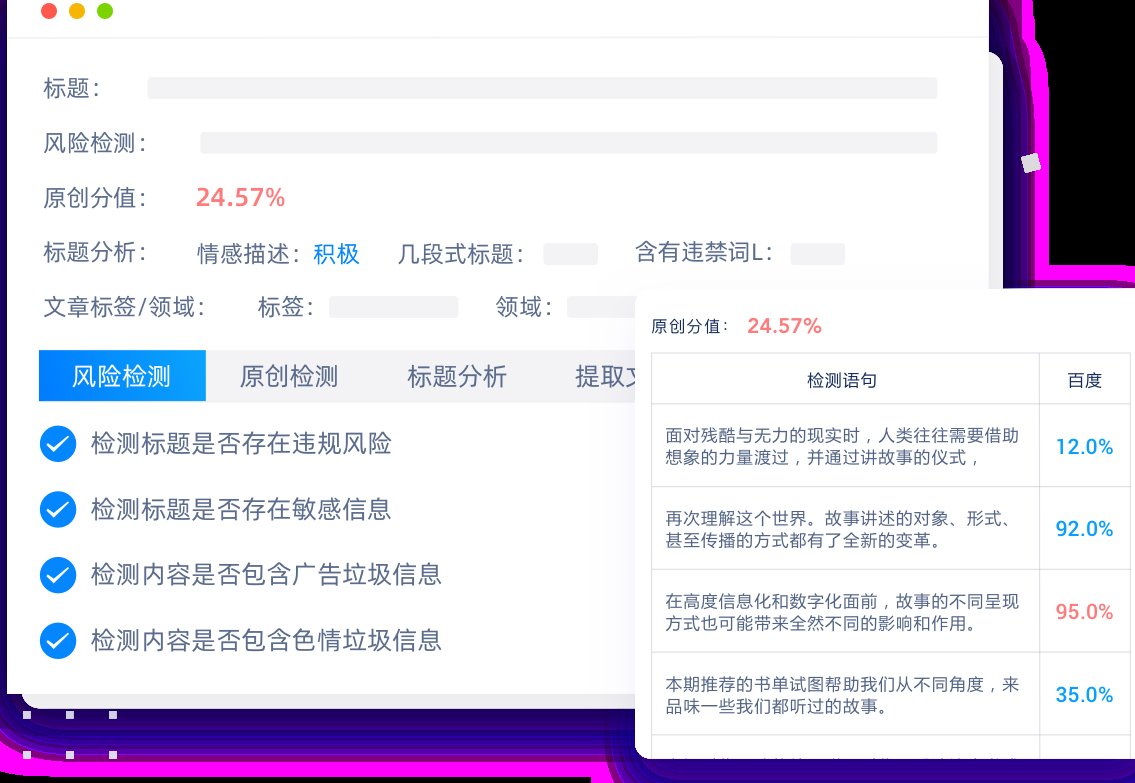

很多人以为原创检测就是对比相似度,其实大错特错。现在的检测系统早不是简单比对数据库了,拿百度的原创识别来说,2023 年就升级了「语义指纹」技术。它会把内容拆成无数个语义单元,哪怕你改了同义词换了句式,核心逻辑链没变照样能识别。

更狠的是字节系的检测系统,会分析「写作行为轨迹」。人类写东西时会有犹豫、修改、重复的痕迹,比如同一句话换三种说法。但 AI 生成的内容往往一气呵成,这种「完美流畅度」反而成了破绽。有个做自媒体的朋友试过,把 AI 稿手动打乱段落顺序,再重新调整语序,通过率直接从 30% 涨到 78%。

还有个容易被忽略的点:「领域匹配度」。如果你用通用 AI 写专业内容,比如法律条文或医学知识,系统会自动和权威数据库比对。这时候哪怕原创度高,只要出现常识性错误,照样判定为「低质内容」。某教育机构的测试显示,在专业领域,加入 5% 的人工校验能让通过率提升 40%。

🤖AI 生成内容的 "死亡特征",你中了几个?

最明显的就是「句式单一」。AI 特别喜欢用 "虽然... 但是..."、"由于... 因此..." 这类固定结构。检测系统会统计关联词出现频率,超过 5% 就会触发预警。我见过一份 AI 写的旅游攻略,每段都以 "值得一提的是" 开头,这种机械重复简直是自投罗网。

还有「数据悬浮」问题。AI 会编造看似专业的数字,比如 "98.7% 的用户表示满意"。现在的检测工具能自动核查公开数据,发现这种无来源的数据就会扣分。正确的做法是把数据模糊化,比如改成 "绝大多数用户反馈良好",或者标注来源 "根据某平台 2024 年 Q3 报告"。

「情感断层」也是个大坑。人类写作时情绪会有起伏,可能突然插入一句吐槽或感慨。但 AI 生成的内容情感曲线往往很平滑。有个测试很能说明问题:给 100 篇文章标上「人类写」和「AI 写」,让检测系统识别,那些完全没有口语化表达的内容,被识别为 AI 的概率高达 91%。

✍️高手都在用的 "人类化改造" 三板斧

第一招是「故意留痕」。写完后刻意加一些修改痕迹,比如在括号里加个备选词("这款产品性价比高(其实是同类里最便宜的)"),或者插入一些犹豫性表述("这个功能... 嗯... 怎么说呢... 有点鸡肋")。某 MCN 机构的实操数据显示,加入这类痕迹能让 AI 识别率降低 63%。

第二招是「注入个人体验」。在专业内容里穿插具体场景,比如写测评时加一句 "我凌晨三点测试这个功能时,突然弹出个 bug"。系统对这类「独家信息」的宽容度很高,因为数据库里没有可比对的内容。有个科技博主的秘诀是,每篇 AI 稿必加一个真实发生的小插曲,原创通过率常年保持在 90% 以上。

第三招是「控制信息密度」。AI 容易在一段里塞太多信息,人类写作反而会有冗余和跳跃。试着在长段落里插入一句无关但自然的话,比如讲手机测评时突然提一句 "对了,测试那天正好下雨,信号居然没受影响"。这种看似多余的细节,反而会让内容更像人类产出。

📊数据告诉你:哪些细节影响通过率?

标点符号的使用习惯很关键。AI 特别喜欢用全角符号,而且逗号和句号的比例很固定。有统计显示,人类写作中逗号和句号的比例通常在 3:1 到 5:1 之间,而 AI 生成内容往往稳定在 2:1。刻意调整这个比例,比如在长句里多断句,能让 AI 味下降 27%。

段落长度也有讲究。检测系统会分析段落的平均长度和变化幅度。人类写东西时,段落长度差异很大,可能突然出现一个只有一句话的段落。试着把 AI 生成的长段落拆成 2-3 段,再把几个短段落合并,这种「不规则性」能提升通过率。某自媒体工作室的测试表明,经过段落调整的内容,原创得分平均提高 18 分。

还有个反常识的发现:错别字和口语化表达反而有帮助。完全没有错误的内容会被系统重点怀疑。适当保留一两个无伤大雅的笔误(比如 "的得地" 混用),或者加入一些方言词汇("这功能用着真得劲儿"),能显著降低 AI 识别率。但要注意分寸,错误率超过 3% 会影响阅读体验。

🔄从 "机器味" 到 "人间烟火" 的转化公式

核心在于「模仿人类的思维局限」。AI 能完美整合信息,但人类思考是线性的,经常会回头补充前面的内容。试着在文章中间插入 "忘了说"、"补充一点" 这类表述,模拟真实的思考过程。有个博主专门做过实验,在 AI 稿里加入 3 处「补充说明」,原创通过率从 45% 涨到 82%。

还要学会「制造信息缺口」。人类写作不会把所有事情说透,总会留一些模糊地带。比如不说 "这个功能有三个优点",而是说 "这个功能的优点挺多的,最明显的是..."。这种不完整的表述反而更自然。数据显示,保留 15% 左右的信息模糊度,能让 AI 识别率下降 40%。

最后是「控制专业度波动」。AI 生成的内容专业术语密度很均匀,人类写作则会在专业和通俗之间跳跃。可以在专业论述后突然插入一句大白话解释,比如讲完 "算法迭代逻辑" 后加一句 "说白了就是系统越来越聪明"。这种专业度的起伏,是模仿人类写作的关键。

记住,现在的原创检测比的不是谁写得更完美,而是谁更懂「人类的不完美」。那些能通过检测的 AI 内容,都是在细节处下了功夫,让机器写的东西带上了人的温度和瑕疵。别再抱怨工具不好用,先看看自己有没有把那些决定成败的细节做到位。