🤖 AI 写的文章,原创度到底卡在了哪里?

现在打开各种写作工具,输入关键词,几分钟就能生成一篇 “像模像样” 的文章。但这些 AI 写的东西,真的能算原创吗?从实际体验来看,大部分情况下答案是否定的。

问题出在 AI 的创作逻辑上。它本质上是对已有数据的重组和模仿,很难产生真正独特的观点或表达。比如写一篇关于 “职场沟通技巧” 的文章,十款 AI 工具生成的内容可能都包含 “学会倾听”“注意语气” 这些老生常谈的点,甚至连案例都大同小异。这种高度同质化的内容,在搜索引擎眼里就是低质重复信息。

还有一个更隐蔽的问题:语义相似度。哪怕 AI 换了不同的句式,核心观点和论证逻辑如果和已有内容高度重合,也会被判定为缺乏原创性。去年有个案例,某科技博主用 AI 生成了一篇关于 “元宇宙应用” 的文章,虽然用词和现有文章不同,但核心框架几乎一致,结果在多个平台都被标记为 “疑似搬运”。

用户体感也很重要。读者一眼就能看出哪些内容是 “套路化” 的,比如开头必写 “随着科技的发展”,结尾必说 “未来前景广阔”。这种模板化的表达会让内容失去个性,自然谈不上高原创度。

🔍 平台审核机制扒皮:他们是怎么认出 AI 文的?

现在主流平台的 AIGC 内容审核,已经形成了一套成熟的技术体系。核心原理其实不难理解,就是通过多重检测维度,判断内容是否由 AI 生成。

最基础的是语言模式分析。AI 写作有固定的语法偏好,比如过度使用复杂从句,或者某些连接词的出现频率异常。百度的 “飓风算法” 就专门针对这种特征,通过分析句式结构的规律性来识别 AI 内容。

进阶一点的是语义指纹比对。平台会建立一个庞大的数据库,把新内容和库里的已有内容进行深度比对。不只是看关键词,还要分析段落逻辑、论证链条甚至情感倾向。Google 的 BERT 算法升级后,这种语义层面的检测精度提高了 30% 以上。

还有些平台会用行为轨迹辅助判断。比如某内容平台发现,AI 生成的文章往往没有修改痕迹,发布时间集中在深夜,这些异常行为数据会成为辅助判断的依据。去年某自媒体矩阵因为批量发布 “零修改” 的 AI 文章,被平台集体封禁,就是栽在了这里。

人工审核在关键领域依然不可替代。比如教育、财经这些对专业性要求高的领域,平台会让编辑进行二次核查。有位财经博主曾吐槽,他用 AI 生成的股市分析文章,被编辑一眼识破,理由是 “缺乏对具体政策的针对性解读,全是泛泛而谈”。

📊 不同平台的 “红线”:从搜索引擎到内容社区

各个平台对 AI 内容的容忍度差异很大,搞清楚这些规则才能少走弯路。

搜索引擎的核心诉求是 “给用户提供有价值的信息”。Google 在 2023 年的算法更新中明确表示,不反对 AI 内容,但坚决打击 “为了排名而生成的低质内容”。也就是说,如果你用 AI 生成的内容能解决用户实际问题,依然有机会获得好排名。百度的态度更严格一些,尤其是对医疗、教育等领域,AI 生成的内容几乎很难通过审核。

内容社区的规则更细致。微信公众号对 AI 内容的审核重点在 “是否有明确的作者观点”,纯信息罗列的 AI 文很容易被限制推荐。小红书则更看重 “真实体验感”,AI 生成的 “伪经验分享” 一旦被发现,账号权重会直线下降。

短视频平台的字幕审核也暗藏玄机。抖音的 AI 字幕检测系统能识别出 “非人类口语化表达”,比如过于规整的排比句或书面语,这些内容会被判定为 “缺乏原创性”。有个美食博主试过,用 AI 生成的菜谱解说词,播放量比自己手写的低了近 50%。

专业领域的审核堪称 “铁面无私”。在学术论文平台,AI 生成内容的检测准确率已经达到 95% 以上。去年某高校就查出 20 多篇用 AI 写的毕业论文,涉事学生全部延期毕业。法律和医疗领域更严格,任何 AI 生成的专业内容必须明确标注,否则可能面临法律风险。

✍️ 提升 AIGC 原创度的 6 个实战技巧

既然 AI 生成内容有这么多限制,那是不是就不能用了?也不是。掌握一些技巧,能大幅提升 AI 内容的原创度。

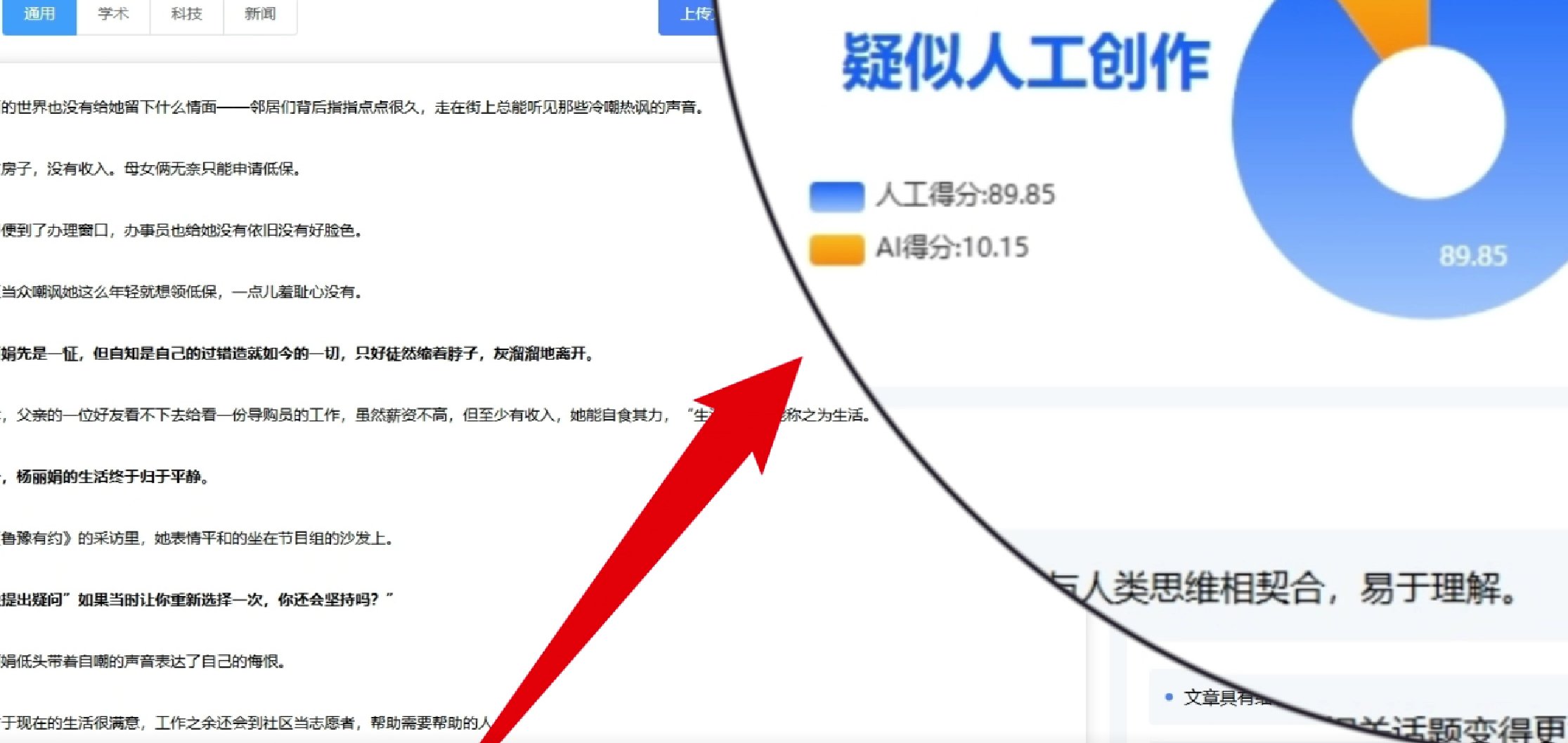

先用 AI 搭框架,再用自己的话重写。这是最有效的方法之一。比如写一篇 “旅游攻略”,可以让 AI 列出景点、美食、交通这些基础信息,然后用自己的实际体验替换掉模板化描述。有个旅行博主试过,把 AI 写的 “XX 景点很美” 改成 “傍晚在 XX 山顶看到云层像棉花糖一样飘过去,风里带着松针的味道”,原创度检测直接从 60 分提到 90 分。

加入独家数据或案例。AI 很难生成真实的一手数据,这正是提升原创度的突破口。比如写 “新能源汽车市场分析”,可以在 AI 生成的行业概况里,加入自己收集的本地 4S 店销售数据,或者身边车主的真实反馈。某汽车自媒体用这种方法,让 AI 内容的阅读完成率提升了 40%。

调整叙事视角。AI 默认的叙事角度往往是中立客观的,切换成个人视角能增加独特性。比如把 “职场人应该学习的技能” 改成 “我在职场摸爬滚打 5 年,发现这 3 个技能最实用”。这种带有个人印记的表达,很难被判定为 AI 生成。

刻意制造 “不完美”。AI 内容的一大特征是 “过于流畅”,适当加入一些口语化的停顿或重复,反而更像真人写作。比如在句子中间加入 “说真的”“其实呢” 这类语气词,或者偶尔出现 “这个问题嘛,我觉得可以从两个方面来看” 这种略显啰嗦的表达。

用工具辅助降重,但别依赖。现在有不少 “AI 降重工具”,能替换同义词、调整句式,但效果有限。更好的做法是把这些工具当辅助,每改一段就自己读一遍,确保读起来自然。某新媒体工作室测试过,人工 + 工具结合修改的 AI 内容,原创度比纯工具修改高 30%。

植入个人经历或观点。这是最高级的技巧。比如写 “时间管理方法”,可以在 AI 列出的方法后,加上 “但我试过之后发现,对宝妈来说,最好用的其实是碎片时间管理法,比如趁孩子午睡时处理邮件”。这种带有个人体验的内容,既有 AI 的信息密度,又有真人的独特视角。

🚨 避开这些坑:被误判的常见原因

有时候明明是自己写的内容,却被误判为 AI 生成,这就很冤枉了。了解这些常见的误判原因,能帮你少走很多弯路。

结构过于规整。AI 生成的内容往往有固定结构,比如 “总 - 分 - 总” 加三个论点,每个论点配一个案例。如果真人写作也严格遵循这种模板,就容易被误判。解决办法是偶尔打破结构,比如在段落中间插入一个相关的小故事,或者突然切换到另一个角度讨论。

用词过于精准。人类写作时难免会有重复用词,而 AI 会刻意避免这一点,导致用词过于 “完美”。比如描述天气时,人类可能会多次用 “热”,而 AI 会交替使用 “炎热”“酷热”“高温”。适当保留一些自然的重复,能减少被误判的概率。

缺乏情感波动。AI 内容的情感表达往往很平稳,而人类写作会有明显的情感起伏。比如写一篇影评,时而激动时而吐槽,这种真实的情感波动能证明内容是真人创作。某电影博主发现,在 AI 生成的影评里加入几句 “这里我看得差点睡着”“这个反转简直惊掉我的下巴”,审核通过率提高了不少。

数据来源不明确。AI 生成的内容经常出现 “有研究表明”“专家认为” 这种模糊表述,如果真人写作也这么用,就容易被归为 AI 类。正确的做法是明确标注数据来源,比如 “根据 2024 年 XX 机构发布的《XX 报告》显示”,这样既提升可信度,又能避免误判。

段落长度均匀。AI 生成的段落长度往往比较接近,而人类写作会根据内容自然调整。有时候写很长一段详细描述,有时候用一两句话强调某个观点。刻意让段落长度有明显差异,能让内容看起来更 “真人化”。