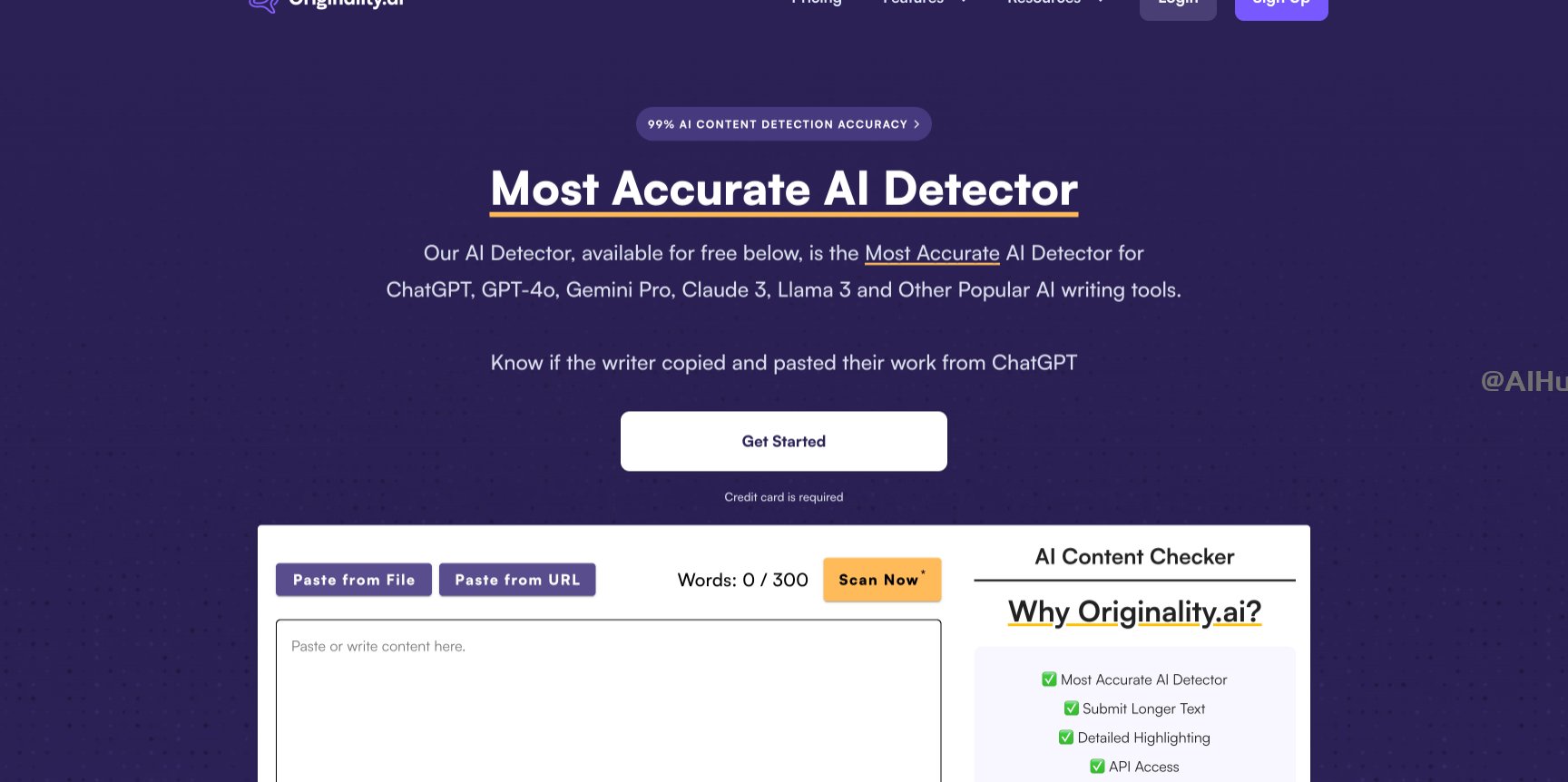

📝 哪个 AI 原创度检测工具最准?来自资深用户的真实测评与推荐

🔍 实测 10 款工具:误判率高到离谱,这几个堪称 “照妖镜”

- 朱雀大模型检测:在检测高 AI 含量文本时表现亮眼,比如对 100% AI 生成的散文能精准识别,但对低 AI 含量的假新闻(含 20% AI)识别率偏低。实测下来,它的误判主要集中在结构严谨的公文、新闻稿这类 “规矩” 文本上,比如《人民日报》的科研报道就被它误判为 100% AI。

- 万方:对高 AI 含量内容的检测很稳,但对真实文章的误判比例高达 35.6%,尤其不适合检测学术论文,因为它会把专业术语和规范句式误认成 AI 生成。

- 茅茅虫:堪称 “误判之王”,不仅把经典文学作品判为 AI,连人工撰写的学科论文都能检测出 90% 以上的 AI 率,建议直接拉黑。

🚀 技术原理大起底:为什么你的原创会被误判?

- 模型训练分类器法:用大量人类和 AI 文本喂给模型,让它学会区分两者。但问题在于,训练数据可能覆盖不全,比如没见过文言文或专业领域术语,就容易误判。

- 零样本分类器法:像 Fast-DetectGPT 就用了这招,它通过分析文本的 “困惑度” 和 “爆发性” 来判断 ——AI 文本用词平滑、句子长度均匀,而人类写作会有更多变化。比如鲁迅那种 “危险” 用词密集的文风,AI 根本模仿不来。

- 文本水印法:在 AI 生成内容时偷偷加标记,但这招对无法访问模型内部的工具无效,而且水印可能被人为抹掉。

🌟 按需求选工具:学生党、自媒体、企业各取所需

1. 学生党:保命优先,选对工具能省几百块

- Turnitin:海外高校标配,检测逻辑严格,能识别 AI 润色、扩写等隐蔽操作。但价格感人,一篇万字论文检测费可能要几十美元,而且对中文支持一般,文科生慎用。

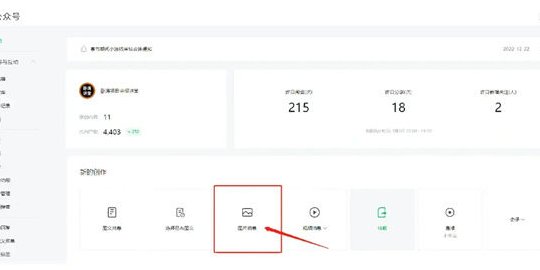

- 朱雀 AI 检测助手:国内高校开始普及的新工具,每天有 20 次免费文本检测额度,还能查图片。实测对论文的检测准确率和 Turnitin 不相上下,但对引用古籍、排比句这类文科常见表达比较友好,误判率相对较低。

2. 自媒体人:多语言 + 防误判,这两个是刚需

- Fast-DetectGPT:西湖大学研发的神器,对 ChatGPT 生成文本的识别准确率达 96%,检测速度比上一代快 340 倍。它的独门绝技是 “同义改写比对”,AI 生成内容因统计惯性会呈现更高重合度,而人类改写的句子差异更大。我试过用它检测一篇经过三次人工润色的 AI 文章,依然能精准识别出 75% 的 AI 痕迹。

- ImBD:复旦团队推出的 “中国版 GPT-Zero”,专门针对机器修订文本。比如你让 AI 帮你润色句子,它能通过分析用词偏好(如 “delve” 高频出现)和句式结构,把这些 “微调” 揪出来。实测对 GPT-4 修改的文本,准确率比传统工具提升近 20%。

3. 企业 / 机构:效率 + 成本,这几个更划算

- 万方:虽然误判率高,但胜在数据库庞大,能检测到一些小众平台的内容。适合企业用来做初步筛查,比如批量检测电商评论、客服话术等短文本,但需要搭配人工复核。

- 版权 AI 智审:如果你是做设计、文创的,这个工具能帮你快速查重。它接入了 38 万张版权局作品数据和 50 万张淘宝原创图片,3.8 万市场经营户用它提前规避侵权风险,诉讼时效从 4 个月压缩到 1 个月。

⚠️ 避坑指南:这些操作会让检测结果 “失灵”

- 过度依赖降重工具:有些同学用 “中译英再译中” 的老办法降重,结果查重率是低了,但句子变得生硬,反而被 AI 检测标记为 “高风险”。实测某降重软件修改后的论文,AI 率从 40% 涨到 50%,连导师都看不下去直接打回。

- 格式陷阱:部分工具按字符数收费,空格、标点都会算钱。比如某平台把 1.3 万字的论文算成 1.5 万字,多收 6 元,学生党表示伤不起。

- 平台算法差异:同一篇文章在不同平台检测结果可能天差地别。比如李同学的论文在学校指定平台检测 AI 率 28%,但在其他平台却是合格的,最后只能通宵改到凌晨 4 点才过关。

💡 终极建议:多工具交叉验证 + 人工复核

- 双保险策略:先用朱雀做初步检测,它对高 AI 含量文本的识别率高;再用Fast-DetectGPT复查,重点看那些被标记为 “疑似 AI” 的段落。如果两者结果差异大,就手动检查这些部分。

- 人工复核技巧:让同事或朋友通读文章,重点关注以下几点:

- 用词连贯性:AI 生成的句子可能前后逻辑跳跃,比如突然从 “气候变化” 跳到 “人工智能”。

- 情感表达:人类写作会有情绪波动,比如偶尔用个感叹号,而 AI 文本通常比较 “冷静”。

- 细节真实性:AI 可能会编造数据或案例,比如 “某研究显示” 后面接一个不存在的机构名称。

📌 写在最后

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味