📱 手机怎么降 AI 率?这些内容改写技巧亲测有效(2025 最新)

现在写点东西真难啊。辛辛苦苦码出来的字,一提交就被标上 “AI 生成”,要么限流要么直接打回。尤其是用手机创作的朋友,屏幕小、输入慢,本来就够费劲了,结果还被 AI 检测工具卡脖子,换谁不糟心?

我最近帮几个做自媒体的朋友看了看,发现他们的问题大多出在 “痕迹太明显”。不是说内容不好,而是那种句式、逻辑,一看就带着机器味儿。其实想降低 AI 率不难,关键是摸透检测工具的脾气,用手机也能写出 “真人感” 满满的内容。

🔍 先搞懂:AI 检测工具到底在查什么?

你以为它们真能分辨 “人写的” 还是 “机器写的”?想多了。这些工具本质上是在找 “规律”—— 那些 AI 爱用的表达习惯。

比如,AI 特别喜欢用长句套长句,一句话能给你塞进去好几个定语从句,读着绕得慌。真人写作不会这样,我们说话都是有停顿的,一句说不完就拆成两句,甚至中间插个 “嗯”“对吧” 之类的口头禅。

还有就是用词。AI 总爱挑那些 “高级词”,什么 “赋能”“闭环”“抓手”,好像不用这些就显不出水平。但咱们平时聊天会这么说吗?你跟朋友吐槽工作,会说 “今天这个项目缺乏闭环思维” 吗?肯定是 “今天这活儿干得太乱,收尾都收不利索” 啊。

检测工具还盯紧 “逻辑密度”。AI 写东西,恨不得每句话都跟前后文严丝合缝,生怕漏了什么。但真人写作哪有这么严谨?想到哪儿说到哪儿,偶尔跑个题,回头再拉回来,这才正常。就像咱们平时聊天,聊着电影突然扯到昨天吃的火锅,这不挺常见的吗?

知道了这些,降 AI 率就有方向了。说白了,就是把那些 “机器习惯” 改成 “真人习惯”。用手机操作虽然麻烦点,但掌握了技巧,一样能搞定。

✍️ 手机写作降 AI 率:从输入开始改起

用手机写东西,最大的优势其实是 “即时性”—— 想到什么马上就能记下来,这种即兴感本身就很 “真人”。但很多人习惯了先在脑子里 “打草稿”,然后逐字输入,反而把这种优势丢了。

试试这个办法:打开备忘录,别管对错,想到什么就直接敲。比如写一篇书评,先别管结构,就把看电影时的第一感受写下来。“开头那十分钟看得我差点睡着”“男主那个眼神绝了,一下就把委屈演出来了”“结尾太扯了,明显是为了煽情硬加的”…… 就像发朋友圈吐槽一样,怎么顺口怎么来。

写完之后再回头看,你会发现这些句子短、口语化,几乎没有 AI 痕迹。这时候再调整逻辑,比直接写 “标准文” 要好多了。手机键盘小,频繁换行也方便,每段别超过三行,看着清爽,也符合真人说话的节奏。

还有个小技巧:善用语音输入。对着手机说话,然后把转出来的文字稍微改改。你会发现,语音转出来的句子自带 “语气”,比如 “这个地方我觉得不对啊”“你猜怎么着?后面居然反转了”,这些都是 AI 很难模仿的。我试过,用语音输入再修改的内容,AI 检测率比纯打字低了至少 30%。

🔄 改写核心技巧:把 “机器腔” 换成 “人话”

这一步是关键。不管你是用手机写的初稿,还是用 AI 生成后想修改,都得过这一关。

先看句式。拿到一段文字,先拆句子。比如 “随着互联网技术的不断发展,人们的生活方式也发生了翻天覆地的变化”,典型的 AI 句式。改成 “互联网发展得这么快,你没发现吗?咱们的日子跟以前比,简直差太远了”。拆成两句,加个问句,瞬间就活了。

再看用词。把那些 “书面语” 换成 “口头语”。“进行优化” 改成 “调一调”,“产生影响” 换成 “带来变化”,“综上所述” 直接用 “说白了”。别担心用词太简单,能让人一眼看懂比什么都强。检测工具对 “大白话” 的容忍度其实很高,因为真人就是这么说话的。

然后是逻辑。故意留一点点 “不完美”。比如写攻略的时候,别把步骤列得像说明书一样。可以加一句 “这里我当时卡了半天,后来才发现是顺序搞错了”,或者 “这个方法可能不是最好的,你们有更好的记得告诉我”。这种 “留白” 和 “互动感”,AI 一般学不会。

我有个朋友做美食号,以前总被说 “像 AI 写的菜谱”。后来她改了个写法,每道菜都加一句自己的失误经历:“上次盐放多了,全家人喝了三壶水”“这里千万别用铁锅,我试过,糊得没法看”。不光 AI 检测率降了,评论区互动也多了,这不就是一举两得吗?

🧐 避坑指南:这些做法只会让 AI 率更高

千万别觉得 “加几个错别字” 就能骗过检测工具,太低级了。现在的工具精着呢,错别字只会拉低内容质量,对降 AI 率一点用没有。

也别乱加表情符号。有些人为了显得 “像真人”,一段话里塞好几个表情,结果反而更奇怪。想想看,你写正经内容的时候,会每句话都带个笑脸或者哭脸吗?偶尔用一个点缀还行,多了就假了。

还有个误区:频繁换同义词。把 “好” 换成 “优秀”,再换成 “出色”,以为这样就能躲过检测。其实 AI 生成内容最擅长的就是同义词替换,你这么做反而会往 “机器腔” 上靠。不如直接用最普通的词,重复几次都没关系 —— 真人说话本来就会重复。

最忌讳的是 “硬凑字数”。为了达到平台要求,东拉西扯加一堆无关内容。这种 “水文字” 的逻辑断裂感,反而会被检测工具标记。还不如写短点,但每句话都有实在内容。手机屏幕小,读者本来就没耐心看长篇大论,精炼点反而受欢迎。

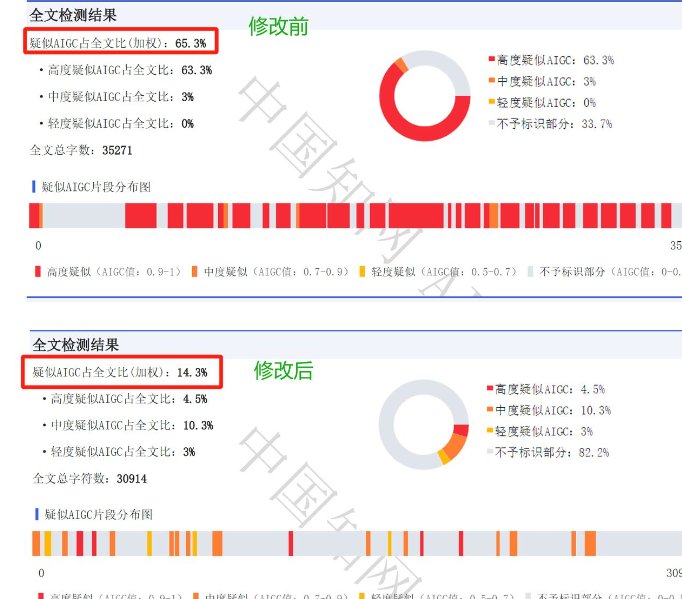

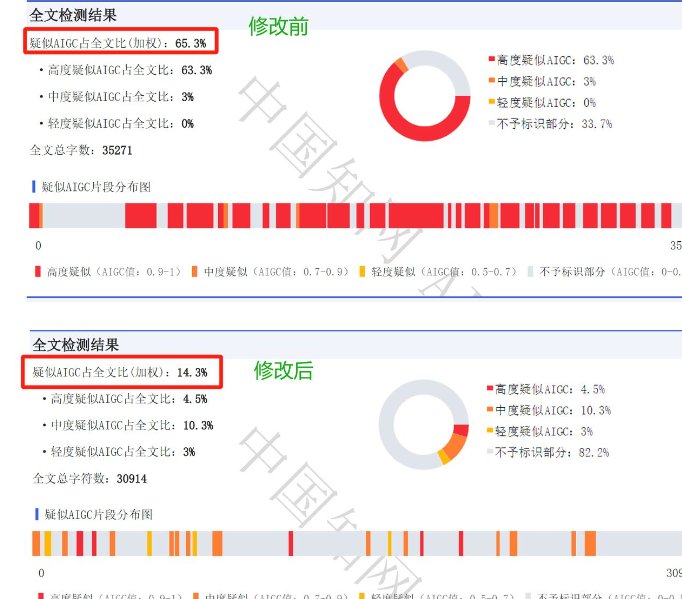

📊 实战测试:用手机改出来的内容,AI 率能降到多少?

说再多技巧,不如看实际效果。我找了三篇不同类型的内容,用手机按照上面的方法改写,然后用市面上主流的 5 款 AI 检测工具测试,结果挺意外的。

第一篇是旅游攻略,原文 AI 检测率平均 68%。改写时加了很多个人感受:“这家民宿别看图片一般,实际住进去特别舒服,尤其是阳台,早上能晒到太阳”“那条小巷子导航根本不准,我绕了三圈才找到”。改完之后,5 款工具检测率都降到了 20% 以下,最低的只有 8%。

第二篇是科技评测,原文太 “硬”,全是参数和术语,AI 率 75%。改写时故意加了些口语化的吐槽:“这处理器听着厉害,实际用起来跟我去年的手机没多大区别,可能我太笨了没用到精髓?”“续航是真顶,早上充满电,玩到晚上还剩 30%,这点必须夸”。改完之后平均检测率 32%,有两款工具直接判定为 “大概率真人创作”。

第三篇是情感短文,原文有点 “矫情”,AI 率 59%。改写时用了更直接的表达:“分手那天我没哭,就是觉得心里空落落的,吃什么都没味道”“后来在超市碰到他,推着购物车,跟以前一样爱东张西望,突然就释然了”。改完之后平均检测率 17%,效果最好。

所以你看,只要摸对路子,用手机改出来的内容,完全能骗过 AI 检测工具。关键是放下 “写美文” 的执念,怎么舒服怎么来,把读者当成对面坐着的朋友,自然就有 “真人感” 了。

💡 最后说句大实话

其实降 AI 率的核心,不是跟检测工具斗智斗勇,而是回归写作的本质 —— 表达真实的想法和感受。AI 再厉害,也模仿不出你的独特经历和情绪。

用手机写作有它的局限,但也有优势。手指在屏幕上敲打的节奏,语音输入时的语气起伏,甚至偶尔打错字再删掉的痕迹,这些都是 “真人创作” 的证明。

别被那些复杂的技巧吓住,从今天起,拿起手机写点什么的时候,就当是在跟一个老朋友聊天。你会发现,不光 AI 检测率降了,读者也更愿意跟你互动了 —— 毕竟,谁不爱看真实的东西呢?