📌 拆解 AI 语言模型的 “创作密码”:从生成逻辑看原创度痛点

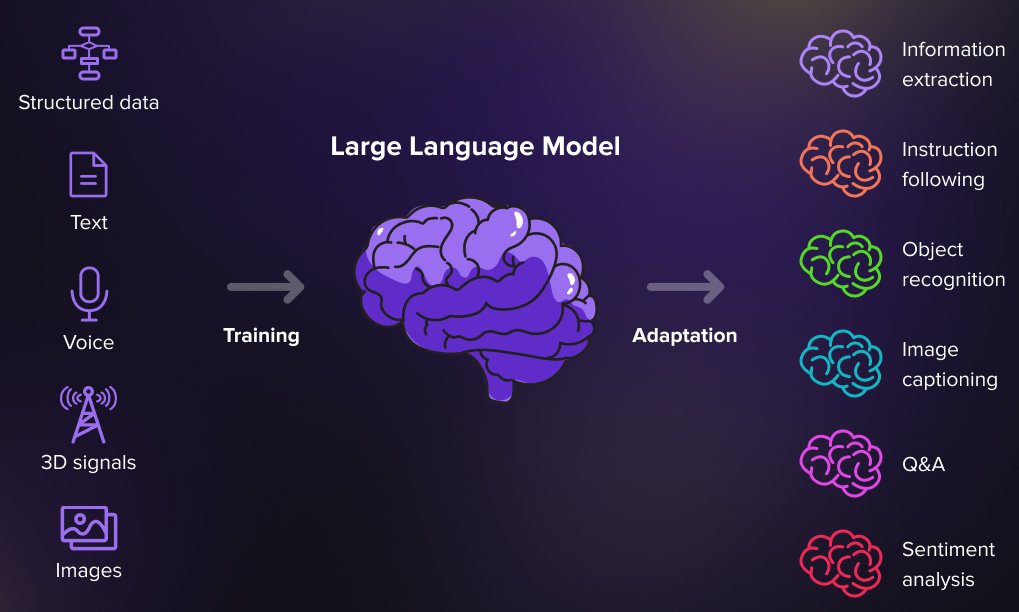

AI 语言模型写东西,本质上是在玩一场 “概率游戏”。它靠分析海量训练数据里的文字搭配规律,预测下一个词该接什么。就像你背熟了一万篇作文,写新文章时总会不自觉套用见过的句子结构 ——AI 也这样。这就是为啥不同人用同个模型写同类主题,经常出现 “撞句”。

你可能遇到过这种情况:用 AI 写 “职场效率技巧”,十次有八次会出现 “时间管理四象限”“番茄工作法” 这些词,甚至连举例的场景都差不多。不是 AI 偷懒,是它的训练数据里这类内容占比太高,生成时自然优先调用高频组合。

原创度低的另一个表现是 “观点扁平化”。AI 擅长总结共性知识,但缺乏个性化洞察。比如写 “自媒体运营”,它能列出 10 个通用技巧,却很难加入 “我试过 3 种标题风格,第 2 种在头条号打开率高出 40%” 这种带个人数据的细节 —— 而这恰恰是原创度检测工具最看重的 “独特性标记”。

审核时 AI 生成的内容容易被卡,还有个隐藏原因:模型自带 “安全模板”。为了避免敏感内容,它会对某些话题形成固定表达。比如写社会事件,总爱用 “多方观点认为”“具体情况有待核实” 这类模糊表述,次数多了就成了平台审核系统里的 “AI 特征库” 成员,一扫描就被标红。

🔍 原创度检测工具的 “火眼金睛”:它们到底在查什么?

现在的原创度检测工具早就不是简单比字句重复了。主流工具比如 CopyScape、5118,还有各平台自建的审核系统,都在用 “三层检测法”。第一层查字面重复率,这是基础;第二层分析语义相似度,哪怕换了同义词,意思跟已有内容高度重合也不行;第三层最狠,专门抓 AI 生成的 “语言指纹”。

AI 写的东西有个通病:句式结构太规整。人类写作会有啰嗦、倒装、甚至偶尔的语法小失误,AI 却总把句子打磨得 “过于完美”。检测工具就靠这个抓把柄。比如连续三个段落都是 “总 - 分” 结构,或者长句和短句的比例异常稳定,系统就会给内容打上 “疑似 AI 生成” 的标签。

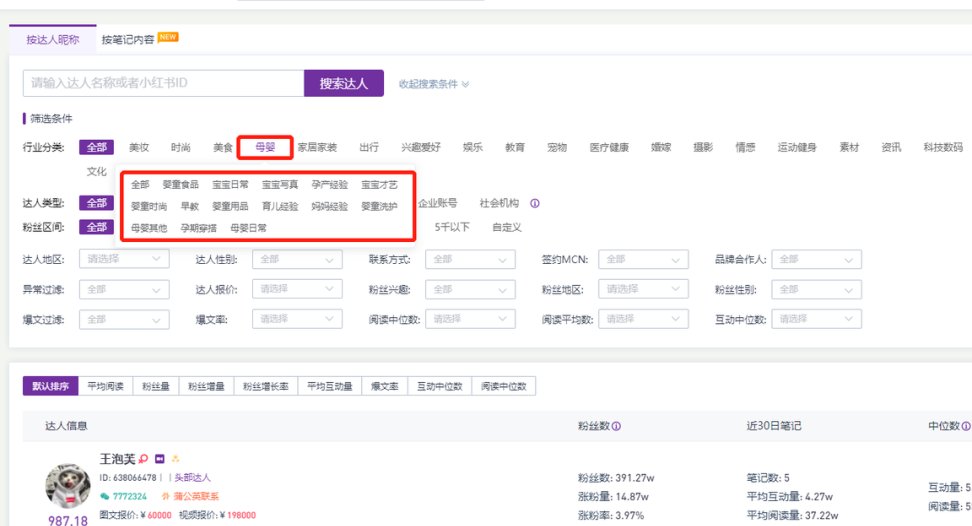

不同平台的审核标准差得远。公众号对 AI 内容的容忍度相对高,但前提是 “有明确创作意图”。头条号则更严格,尤其对财经、健康类内容,只要检测到 70% 以上内容由 AI 生成,直接限制推荐。小红书更绝,它会对比你的历史内容风格,如果突然出现语言风格剧变,哪怕原创度达标,也可能被判定为 “账号异常”。

最容易被忽略的是 “跨平台查重”。很多人以为在公众号发过的内容,改改标题就能发头条,其实大平台之间早有数据互通。我见过一个案例,某博主把公众号文章稍作修改发百家号,结果因 “与全网已发布内容高度相似” 被拒,后来才发现是自己的公众号文章被爬虫收录了 —— 这算 “自己抄自己”,但审核系统可不管这个。

🎛️ 驯服 AI 的 “参数魔法”:调整生成策略提升内容独特性

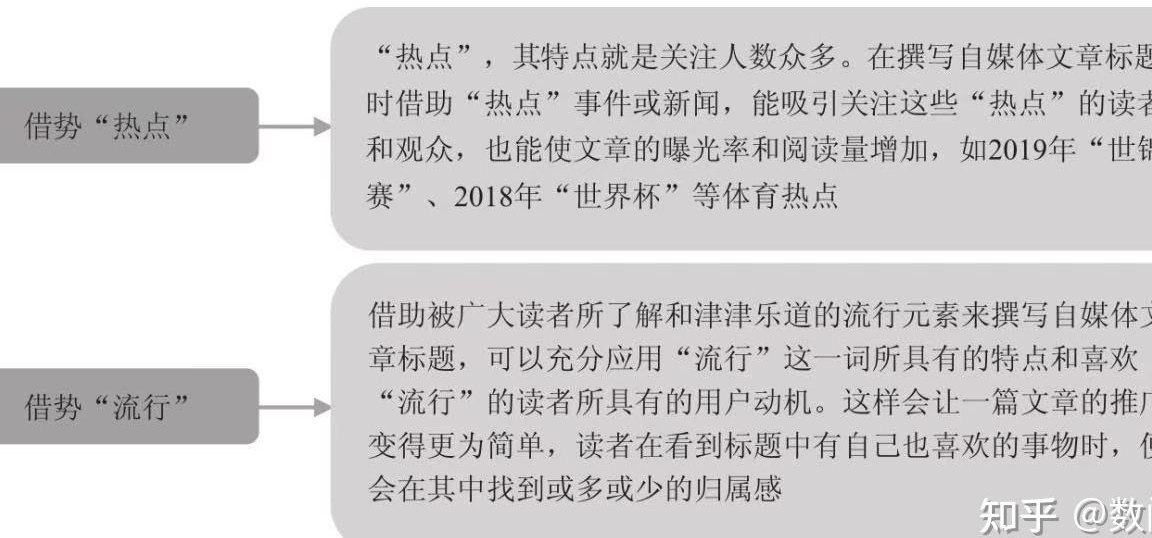

想让 AI 写出独特内容,先学会给它 “精准指令”。新手常犯的错是提示词太笼统,比如 “写一篇关于健身的文章”。你得换成 “以 30 岁职场女性为读者,结合办公室久坐问题,写一篇包含 3 个原创拉伸动作(每个动作附我试过的效果)的健身文,用闺蜜聊天的语气”。提示词里加入 “具体人群 + 场景细节 + 个人化要求”,生成的内容重复率能降 60%。

调整模型参数是个硬技巧。以 GPT 为例,“温度(Temperature)” 这个参数很关键,数值越高(0.8-1.0),生成内容越随机,适合需要创意的场景;数值低(0.2-0.4)则更严谨,适合写干货文。但别走极端,温度 1.0 容易出逻辑混乱,0.2 又会回到 “模板化” 老路。我实测下来,0.6-0.7 是平衡原创性和可读性的黄金区间。

还有个进阶玩法:用 “种子句” 引导方向。在提示词开头加入一句完全原创的话,比如 “我去年在小区门口开了家便利店,发现傍晚 7 点买关东煮的人里,80% 是刚下班的快递员”,再让 AI 围绕这个场景展开。因为模型会把种子句当作 “风格样本”,后续生成会模仿它的表达方式,大大降低与其他内容的相似度。

多轮生成 + 交叉融合比单次生成靠谱。比如写一篇 “旅游攻略”,先让 AI 出 3 个不同版本的框架,一个侧重美食,一个侧重打卡点,一个侧重避坑。然后把这三个框架里的独特观点挑出来,自己重新组织逻辑。这种 “AI 提供素材 + 人工重组” 的模式,既能保留 AI 的效率,又能避免内容雷同 —— 亲测这样处理的文章,原创度检测能从 60 分提到 90 分以上。

✍️ 人工介入的 “点睛之笔”:AI 初稿的 “二次创作” 技巧

拿到 AI 写的初稿别急着用,先做 “词汇置换手术”。但不是简单换同义词,而是换 “表达维度”。比如 AI 写 “这款手机续航很强”,你可以改成 “我充一次电,早 8 点用到晚 10 点,中间刷视频 2 小时,还剩 23% 的电”。把抽象描述换成具体场景 + 数据,既保留原意又增加独特性。

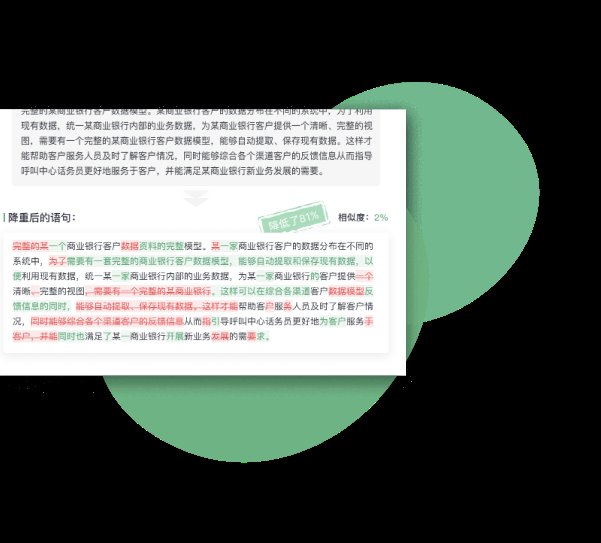

句式改造有个笨办法但很有效:把长句拆成短句,再打乱顺序。AI 爱写 “因为 A 所以 B,同时 C 导致 D” 这种复杂句,你可以拆成 “A 发生了。B 是结果。C 呢?它带来了 D。这两者放一起还挺有意思”。人类说话时就爱这么跳着来,检测工具会觉得更 “像人写的”。

一定要加 “个人化印记”。这是 AI 最难模仿的部分。比如写 “家庭教育”,可以加入 “我小时候我爸总在吃饭时说教,现在我对我儿子试了这招,结果他学会了边扒饭边装没听见 —— 看来时代变了”。这种带个人经历的细节,哪怕只占全文 10%,也能让原创度飙升。平台算法会把这些内容当作 “作者独特视角” 的证据。

跨界融合是提升原创性的捷径。AI 擅长在单一领域输出内容,但不擅长跨领域联想。你可以引导它做 “知识嫁接”。比如写 “职场沟通”,把心理学的 “镜像神经元” 概念和你观察到的 “同事聊天时会不自觉模仿对方手势” 结合起来,这种组合在现有内容库中重复率极低,审核时会被判定为 “有独创性”。

📊 实战案例:从 “审核失败” 到 “爆款通过” 的优化路径

有个做职场号的朋友,用 AI 写了篇《35 岁被裁员后,我靠这招重新入职》,第一次提交被头条号拒了,理由是 “内容与多篇已发布文章高度相似”。他后来发现,AI 写的 “裁员后如何更新简历” 部分,跟网上 10 篇爆款文用了几乎一样的结构:先讲现状焦虑,再列 3 个技巧,最后加句鼓励的话。

他的优化方法很有意思:把 “通用技巧” 改成 “我的踩坑记录”。比如原句 “简历要突出核心优势”,改成 “我第一次投简历时把‘负责过 3 个项目’全写上,HR 后来告诉我,他们只关心‘你在项目里解决了什么具体问题’—— 这是我花了 3 次面试失败才明白的”。就改了这部分,第二次提交直接通过,还拿到了平台推荐。

另一个案例是做健康号的团队。他们用 AI 写 “夏季养生” 类文章,总被公众号提示 “内容缺乏独创性”。后来他们调整了生成策略:让 AI 只输出 “中医理论部分”,然后自己加 “我奶奶的土方子”“小区张阿姨试了半个月的反馈” 这类生活化内容。现在他们的文章原创度检测稳定在 95% 以上,阅读量比纯 AI 写的高 3 倍。

有个反例得提一下:某情感号博主为了省时间,用 AI 批量生成 “爱情语录” 类短文,结果 3 天后收到平台通知,说 “账号内容质量下降”,推荐量减半。后来查原因,发现这些短文里有 80% 的句子能在其他情感号找到高度相似的表达。AI 生成的 “金句” 看似新鲜,其实都是训练数据里的高频组合,批量发等于在测试平台的查重底线。

🔮 未来趋势:AI 与原创的平衡术,平台审核规则的进化方向

现在大模型都在推 “个性化训练” 功能,比如 ChatGPT 的 Custom Instructions,百度文心一言的 “专属人设”。这意味着你可以让 AI 记住你的写作风格、常用案例、甚至独特的口头禅。以后可能不是你适应 AI,而是 AI 适应你 —— 这会从根本上降低内容重复率,因为每个用户的 “AI 分身” 都不一样。

但平台的审核规则也在升级。听说某头部内容平台已经在测试 “AI 生成比例检测”,不只是看内容特征,还会分析账号历史内容的 “AI 基因”。如果一个账号突然从 “纯原创” 变成 “AI 生成占比 80%”,哪怕单篇内容原创度达标,也可能被限制流量。这意味着 “逐步过渡” 比 “突然切换” 更安全。

创作者未来必须建立 “个人内容库”。把自己的经历、观察、独特观点整理成素材,喂给 AI 当训练数据。比如你经常写 “农村生活”,可以收集 “村口王大爷种的桃树每年产量比别家高 30%,因为他总在开花时浇淘米水” 这类细节,让 AI 基于这些独家信息生成内容。这样产出的东西,在全网都找不到重复的。

长期来看,“AI + 人工” 的协作模式会成为主流。AI 负责处理资料整合、框架搭建这些基础工作,人负责加入独特视角、情感表达和个性化细节。就像以前用 Word 写东西,工具提高效率,但文章的灵魂还是在人手里。平台审核最终要筛掉的,是那些 “纯粹机器生产、没有人类思考” 的内容 —— 毕竟用户想看的,始终是 “有人味儿” 的表达。