📌 别再怪 AI 不行!收益低的 3 个核心原因

你打开后台看着那点可怜的收益,心里肯定在骂 AI 生成的内容没用。但说实话,问题不在工具本身。现在平台上 80% 的 AI 文章都是「半成品」,直接发出去能有收益才怪。

核心问题在于缺乏「二次创作」的深度加工。你以为把 AI 写的东西换几个词就行?太天真了。平台算法现在精明得很,那些句式雷同、观点漂浮的内容,直接就被归到「低质池」,别说收益了,能有流量就不错。

再想想用户视角。AI 生成的内容 90% 都是「信息搬运」,把网上的资料打乱重排。但读者点开文章是想解决问题的,比如有人搜「夏天怎么瘦肚子」,他要的不是原理,是今天就能做的 3 个动作。你给一堆理论,谁看啊?

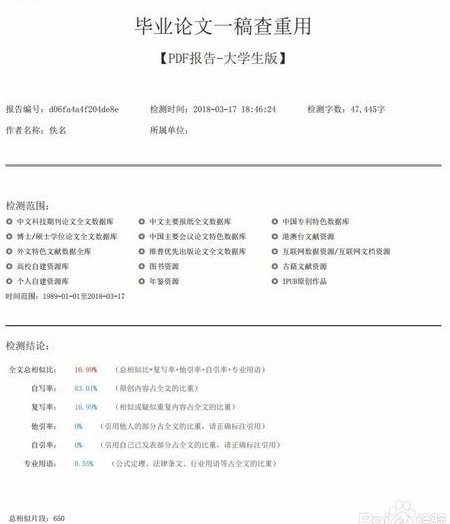

还有个更扎心的事实:现在各大平台都在严查 AI 痕迹。那些过于工整的段落结构、重复的过渡句,甚至特定的词汇组合,都会被算法标记。一旦打上「机器生成」的标签,流量池直接给你砍半,收益能高才怪。

💡 改出「人味儿」的 4 个实操技巧

想让 AI 文章活起来,第一步就得加「私货」。什么是私货?就是你自己的经验和观察。比如 AI 写「自媒体涨粉技巧」,你可以加一句「我试过连续 3 天在评论区留钩子,粉丝增长比平时快 2 倍」。就这一句话,原创度瞬间提升,读者也觉得更可信。

数据不能瞎用,得「落地」。AI 经常写「某行业增长率达 20%」,这种数据太空泛。你可以改成「我所在的三线城市,本地母婴店今年的会员复购率比去年涨了 15%,主要是因为增加了育儿讲座」。具体到场景的数据,既真实又有参考价值,平台也喜欢推。

把抽象观点变成「具体场景」。AI 写「职场沟通很重要」,等于没说。你改成「上次部门开会,新来的实习生直接说方案不行,当场就把经理怼脸了。后来我教他先肯定再提建议,第二天经理就夸他进步快」。用故事带观点,读者能代入,停留时间自然长。

语言风格必须「去机器化」。AI 写的长句特别多,读着累。你把「在当前的市场环境下,消费者对于产品的需求已经从单一的功能满足转向了情感价值的追求」改成「现在人买东西不一样了,不光看好不好用,还得心里舒服。就像我妈买电饭煲,宁愿多花 200 块,就因为上面有个语音提醒功能,觉得贴心」。拆成短句,加几句口语化的解释,读着就像聊天。

🎯 精准踩中平台算法的 3 个优化点

关键词别硬塞,要「藏」起来。AI 写文章喜欢把关键词堆在开头,比如「减肥方法 减肥技巧 快速减肥」。你可以改成「每天早上起来我都做这 3 个动作,坚持一个月,裤子腰围松了两指 —— 这大概就是最适合懒人的减肥方法了」。把关键词自然融入场景,既不影响阅读,又能被算法捕捉。

标题得有「钩子」。AI 生成的标题太普通,比如「关于职场晋升的几个建议」。你改成「30 岁才明白:想被提拔,别光埋头干活(领导私下跟我说的 3 句话)」。加个年龄场景,加个内幕感的括号,点击率至少能提 30%。平台算法就认这个,停留时间长的内容,会被推给更多人。

段落结构要「碎而不散」。AI 写文章喜欢大段论述,看着头大。你每写 2-3 行就换行,每个小段落讲一个小点。比如讲「如何选笔记本电脑」,可以分成「看用途:办公还是打游戏」「看预算:5000 以下别追配置」「看细节:接口够不够用比外观重要」。这样读者滑动屏幕时一目了然,完读率上去了,收益自然涨。

📈 从 0 到 1 的修改案例:收益翻 3 倍的实战拆解

上个月帮一个学员改了篇 AI 生成的「家庭收纳技巧」。原文是典型的机器风格:分点罗列方法,全是「首先应该」「其次要注意」,读着像说明书。发出去 3 天,阅读量才 200 多,收益不到 5 块。

第一步先删废话。把那些「在日常生活中」「众所周知」的套话全删掉,直接说干货。比如把「在日常生活中,我们经常会遇到衣物堆积的问题」改成「衣服堆得像山?我家衣柜以前也这样」。

然后加个人经历。在每个技巧后面补一句实操感受:「用真空袋收羽绒服确实省地方,但记得别抽太狠,去年我把一件羽绒服抽变形了」。读者评论里全是「我也是!」「学到了」,互动率一下就上来了。

最后调标题。原来的标题是「家庭收纳的几个实用技巧」,改成「住 60 平老房 3 年,我总结出 5 个收纳狠招(第 3 个最省空间)」。加了具体场景和数字,还用括号突出重点,发布后第二天阅读量就破了 2000,收益直接涨到 18 块。

关键是平台给的流量池变了。修改前文章标签是「普通生活内容」,修改后变成「优质生活经验」,推荐量翻了 5 倍。这就是二次创作的魔力,不是内容变了多少,是「质感」完全不同。

⚠️ 这些修改雷区,90% 的人都在踩

最蠢的就是「换词不换意」。有些人觉得改改同义词就行,把「很好」换成「不错」,「重要」换成「关键」。这骗不过算法,更骗不了读者。内容内核没变,该没人看还是没人看。

别忽视排版。AI 生成的文章一大段到底,看着眼晕。你至少得分段、加粗重点吧?比如把「早餐吃什么好?可以选择鸡蛋、牛奶、全麦面包,这些食物富含蛋白质和纤维,能提供持久能量」改成「早餐吃什么好?

👉 鸡蛋 + 牛奶 + 全麦面包

这三样搭配着吃,蛋白质和纤维都够,一上午都不饿」。简单调整一下,阅读体验天差地别。

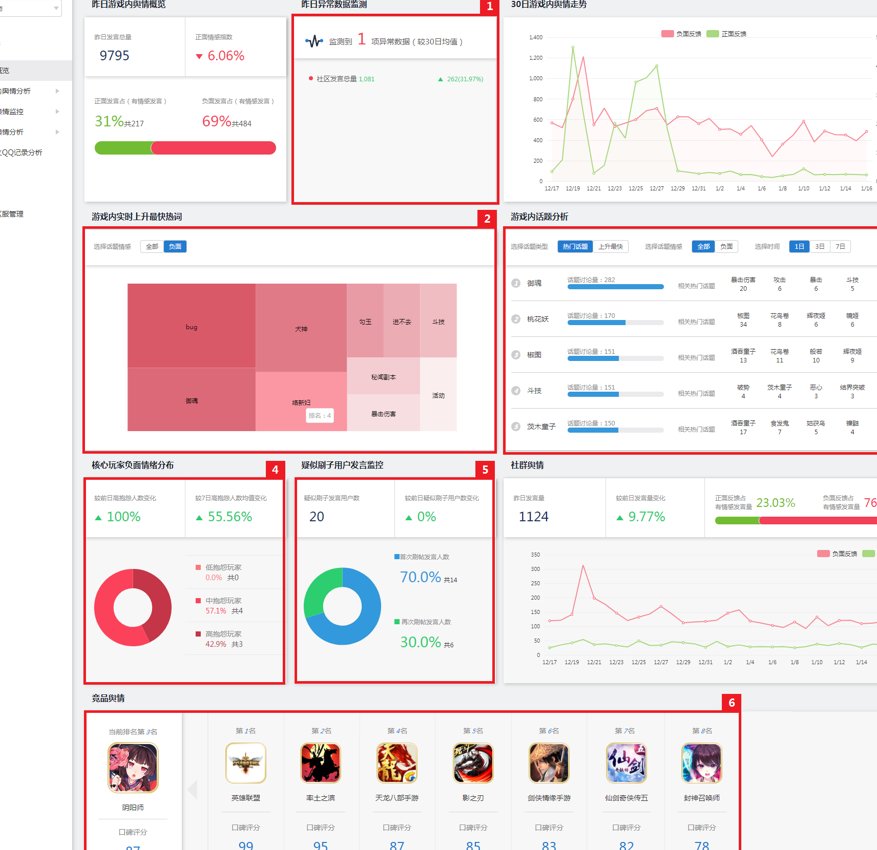

还有人写完就不管了。其实平台推荐是动态的,你得看数据调内容。比如发现某段停留时间短,就改得更通俗;评论里很多人问细节,就补充进去。我有篇文章改了 3 次,每次微调后收益都涨一点,最后比初稿多赚了 3 倍。

记住啊,AI 只是个工具,就像菜刀,有人用来切菜,有人用来雕花。收益多少,不看工具厉害不厉害,看你会不会用。别再当搬运工了,花点心思加工一下,效果真的不一样。