公众号原创声明的未来:AI 生成内容是否会被纳入保护范围

AI 生成内容的爆发式增长,正在重塑内容创作的底层逻辑。对于公众号运营者而言,原创声明的价值不仅在于版权保护,更关系到账号权重、流量分发和商业变现。当 AI 工具能在几分钟内生成一篇结构完整的文章时,围绕原创性的争议就从未停止。未来 AI 生成内容能否获得公众号原创声明的认可?这需要从技术发展、法律实践和平台规则三个维度综合分析。

🔍 技术突破与原创性边界的模糊

AI 大模型的进化速度远超预期。以 ChatGPT 为例,其最新版本不仅能模仿人类写作风格,还能根据用户提供的背景资料生成深度分析文章。某科技类公众号曾测试用 AI 生成一篇关于量子计算的科普文,经过三次提示词优化后,文章的专业度和可读性已达到编辑水平。这种情况下,AI 生成内容与人类创作的界限变得愈发模糊。

但技术的突破也带来新问题。AI 生成内容本质上是对海量数据的重组,其 “创造性” 更多体现在形式而非思想层面。就像画家使用画笔创作,AI 只是更高效的工具。北京互联网法院在 2024 年的判例中明确指出,AI 生成内容若要获得版权保护,必须体现人类的 “实质性智力投入”。例如,用户通过反复调整提示词、对生成内容进行二次创作,才能使 AI 作品具备独创性。

📜 法律实践的分歧与共识

全球范围内,AI 生成内容的版权认定呈现明显差异。美国版权局坚持 “人类作者” 原则,明确拒绝为纯 AI 作品提供版权登记。而中国法院在 2023 年的 “AI 文生图” 案中,首次认可了用户对 AI 生成图片的著作权,前提是用户能证明在创作过程中进行了实质性干预。这种差异反映出不同法域对技术发展的应对策略。

中国的司法实践更注重 “人机协作” 的实际贡献。在 2025 年的一起案件中,某公众号运营者使用 AI 生成文章框架,再结合自身行业经验进行深度修改,最终法院认定该文章符合原创标准。这一判决为公众号运营者提供了明确指引:AI 可以作为辅助工具,但核心内容仍需人类原创。

🚀 平台规则的博弈与调整

微信公众号作为内容生态的重要参与者,其政策导向直接影响行业走向。目前,公众号原创声明仍要求内容 “由创作者独立完成”,AI 生成内容若未经实质性修改,无法通过审核。但平台也在积极探索新规则,例如 2024 年推出的 “AI 生成内容标识” 功能,要求用户对 AI 辅助创作的内容进行标注。

其他平台的实践提供了参考。微博、抖音等平台已允许用户在发布内容时选择 “AI 生成” 标签,这类内容虽然无法获得原创认证,但能享受流量扶持。这种 “标识 + 分类” 的模式,既保护了原创作者的权益,又为 AI 内容提供了合法空间。

🛠️ 运营者的应对策略

面对 AI 带来的挑战,公众号运营者需要在合规与效率间找到平衡。以下策略值得尝试:

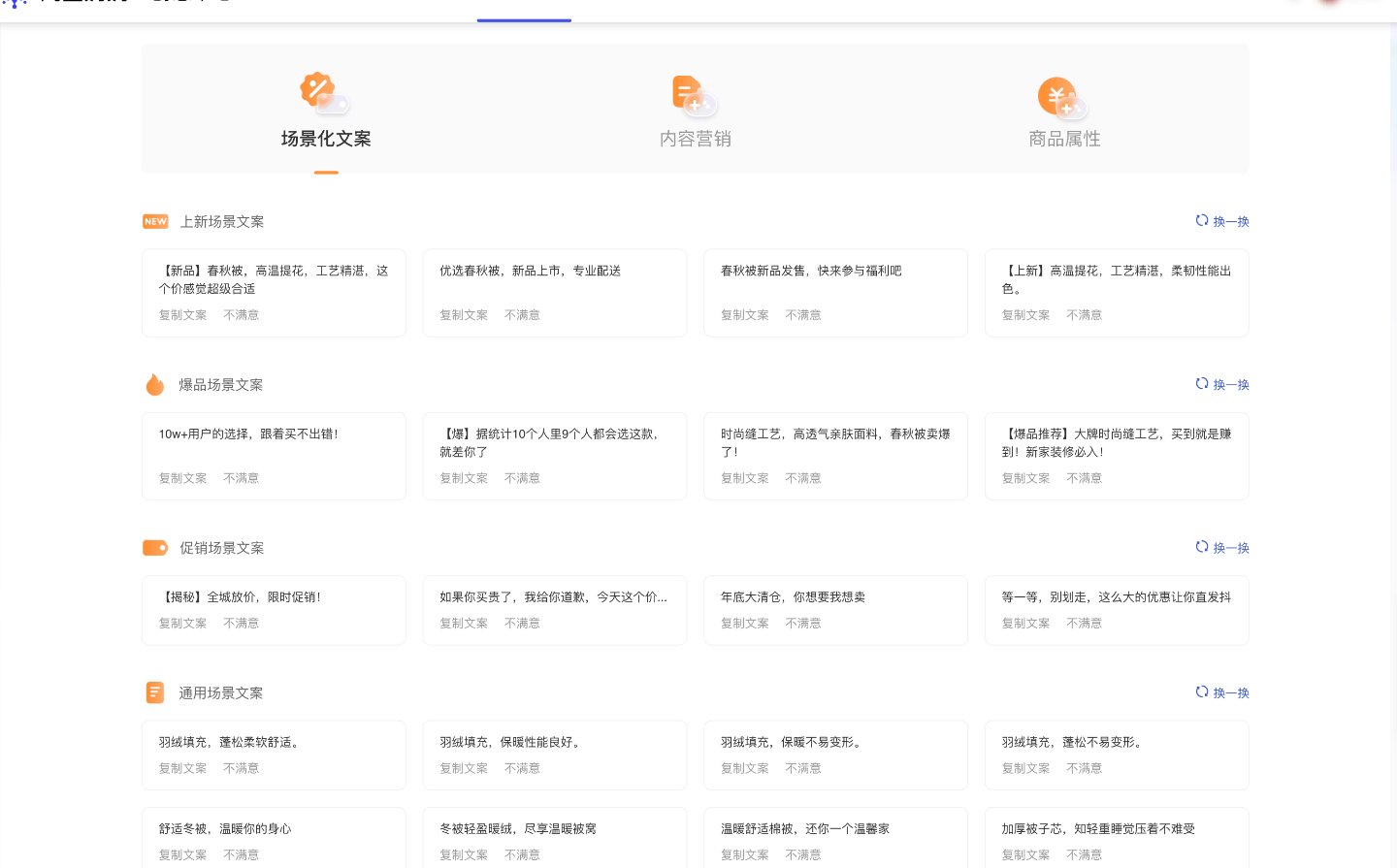

- 人机协作模式:用 AI 生成初稿,再结合自身专业知识进行深度加工。例如,财经类公众号可以让 AI 整理数据,运营者负责分析解读。

- 内容差异化:避免依赖 AI 生成同质化内容,转而聚焦独家观点、深度访谈等难以被 AI 复制的领域。

- 技术工具辅助:使用 AI 检测工具(如腾讯 “朱雀” 系统)对内容进行预审,确保符合原创标准。

- 合规管理:建立 AI 内容使用规范,明确标注 AI 生成部分,避免版权纠纷。

🌐 未来趋势的预判

从技术发展看,AI 将越来越多地参与内容创作,但人类的创意和判断力仍是不可替代的。预计到 2026 年,公众号平台可能会推出分级原创认证体系:纯 AI 生成内容需明确标识,人机协作内容根据人类贡献度授予不同等级的原创标签。这种模式既能激励创作,又能保障内容生态的健康发展。

法律层面,随着《人工智能生成合成内容标识办法》的实施,AI 内容的合规性要求将进一步细化。公众号运营者需关注政策动态,及时调整内容策略。例如,2025 年 9 月起,所有 AI 生成内容必须包含显式和隐式标识,否则可能面临平台处罚。

对于公众号原创声明的未来,AI 生成内容的纳入是必然趋势,但这一过程需要技术、法律和平台规则的协同进化。运营者应主动拥抱变化,将 AI 作为提升效率的工具,同时坚守原创价值的核心 —— 人类的智慧与创造力。只有这样,才能在 AI 时代的内容竞争中脱颖而出。

该文章由

diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味