最近不少朋友跟我吐槽,自己辛辛苦苦写的东西,一到知网 AI 检测就栽了跟头,检测率高得离谱。这可不是小事,尤其是对学生党来说,论文过不了检测可能直接影响毕业。别慌,今天就给大家支个招,三步搞定人工降重,亲测有效。

📌 先搞懂:知网 AI 检测到底在查什么?

很多人只知道检测率高了不行,但压根不清楚知网的 AI 检测是怎么运作的。其实啊,它背后有一套复杂的算法模型,专门盯着文本里的 “AI 特征”。

简单说,AI 写东西有个通病,就是句式太规整。你随便翻一篇 AI 生成的文字,会发现长句套长句的情况特别多,而且连接词用得特别 “标准”,像是 “因此”“综上所述” 这类,堆得密密麻麻。反观咱们真人写东西,哪有那么多讲究?想到哪儿说到哪儿,有时候一句话没说完就换行,有时候突然插入个小故事,这些 “不规整” 恰恰是真人创作的标志。

还有个关键点,就是词汇的 “新鲜度”。AI 的词库虽然大,但翻来覆去就是那些高频词,很少会用一些口语化的表达或者行业里的 “行话”。比如写学术论文,真人可能会说 “这个数据有点意思,跟之前想的不太一样”,但 AI 大概率会写成 “该数据呈现出与预期不符的特征,具有一定研究价值”。这种差异,知网的算法一抓一个准。

另外,逻辑链条也很关键。AI 的逻辑太 “顺” 了,一步扣一步,几乎没有冗余和跳转。但真人思考的时候,难免会有 “哦对了,还有个情况”“不过这里得补充一句” 这种看似不连贯的地方,这些反而是降低检测率的 “加分项”。

✍️ 第一步:逐句 “拆骨”,把 AI 腔换成 “人话”

知道了检测的关键点,接下来就开始动手改。第一步最关键,就是把文章里那些 “AI 味儿” 十足的句子揪出来,换成自己的表达方式。

怎么找呢?教个笨办法,把文章大声读出来。凡是读着绕口、感觉不像自己平时说话的句子,都标上记号。比如 “基于上述分析,我们可以得出如下结论”,这话一听就很 AI,改成 “这么看来,结论其实很明显”,一下子就接地气了。

改的时候记住一个原则:多用人称代词和口语化连接词。AI 很少用 “我”“我们”“咱们” 这些词,也不太会用 “说白了”“你看啊”“其实呢” 这类口语衔接。在句子里适当加几个,能让文本瞬间有 “人味儿”。比如 “研究表明,该方法具有显著优势”,可以改成 “我做了几次实验,发现这个方法是真的好用,你看啊,它在效率上就比之前的方法高不少”。

还有,别害怕句子 “不完美”。AI 写的句子几乎挑不出语法错,但真人写东西偶尔会有 “小瑕疵”。比如 “这个问题,解决起来嘛,确实有点难度”,比 “该问题的解决存在一定难度” 更像真人手笔。当然,也不能太离谱,基本的语法还是要保证的。

对了,长句一定要拆。AI 特别爱写长句,动不动就用三四个逗号连接。咱们把它拆成短句,哪怕显得有点碎,也比硬邦邦的长句强。比如 “在当前市场环境下,由于消费者需求的不断变化以及行业竞争的日益激烈,企业需要采取更加灵活的营销策略以应对挑战”,可以拆成 “现在市场变太快了。消费者想要的东西天天不一样,同行之间抢生意也越来越凶。企业啊,得赶紧换个灵活点的法子卖东西,不然真扛不住”。

🔄 第二步:打乱逻辑节奏,增加 “思维跳跃感”

改完句子,就该调逻辑了。AI 的逻辑太 “板正”,咱们就得反着来,故意制造一点 “思维跳跃”,但又不能真的乱了套。

可以试试在段落里插入 “补充说明”。比如写一段关于 “新媒体营销” 的内容,本来逻辑是 “现状→问题→对策”,你可以在 “问题” 后面加一句 “哦对了,上次我见一个老板,他还遇到个更头疼的事……”,举个小例子,说完再绕回 “对策”。这种看似偏离主线又能拉回来的写法,AI 一般学不会。

还有,调整论证顺序也很有用。AI 喜欢按 “重要到次要” 的顺序排列观点,咱们可以偶尔反过来,或者穿插着说。比如讲三个解决办法,别一、二、三地列出来,先说第二个,再说第一个,最后提第三个,每个办法之间用 “不过话说回来”“反过来看” 这样的话衔接,让逻辑链条有点 “曲折”。

另外,适当加入个人化的判断和情绪词。AI 的表述总是很中立,“可能”“或许”“一定程度上” 用得太多。咱们可以换成 “我觉得”“依我看”“肯定是这样”,甚至带点小情绪,比如 “这个办法我试过,效果也就那样吧”“说真的,这点太重要了,千万不能忽略”。这些带有主观色彩的表达,能大大降低 AI 检测率。

但要注意,跳跃不是瞎跳,整体的核心观点不能变。就像聊天一样,东拉西扯几句,最后还是要说到正题上。不然改完之后文章逻辑混乱,就得不偿失了。

🔍 第三步:细节 “填肉”,用具体案例替代抽象描述

前两步做完,基本框架就改得差不多了。最后一步,就是往里面加 “细节”,用具体的案例、数据、甚至个人经历,把抽象的表述撑起来。AI 最不擅长的就是 “具体化”,这正是咱们的突破口。

比如写 “某行业发展迅速”,别就这么干巴巴一句。改成 “你看啊,就拿去年来说,我老家那个小县城,一下子冒出来五家做这个的店,其中一家三个月就开了分店,老板跟我说,现在天天忙到半夜,光上个月就赚了小十万”。有地点、有人物、有数据,一下子就生动了,AI 检测系统也会觉得这更像真人写的。

引用文献的时候也有技巧。AI 引用总是 “某某(2023)指出……”,特别规范。咱们可以改成 “之前看一篇文章,忘了是谁写的了,里面说…… 我当时就觉得这个说法挺有意思,后来自己查了查,确实是这么回事”。这种带点 “模糊记忆” 的引用方式,更符合真人的阅读和思考习惯。

还有,加入 “过程性描述”。AI 喜欢直接给结果,咱们可以多说说 “怎么做的”“遇到了什么困难”“怎么解决的”。比如写 “这个方案效果很好”,不如写成 “当时做这个方案的时候,一开始总出问题,改了三次才弄对。第一次试的时候,数据差得要命,后来把某个步骤改了,结果一下子就上去了”。

对于学术性的内容,还可以增加公式推导过程或实验细节。AI 写公式往往直接给结果,你可以多写几句 “这里为什么要这么算呢?因为……”“当时测这个数据的时候,仪器突然出了点小毛病,后来换了个方法才测准”。这些 “多余” 的细节,反而能证明是真人亲手做的研究。

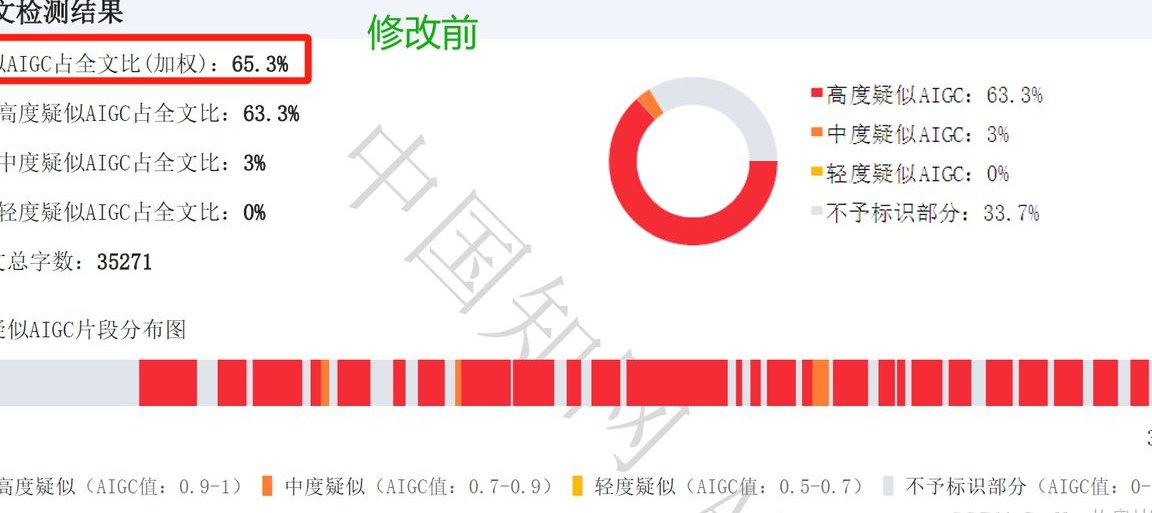

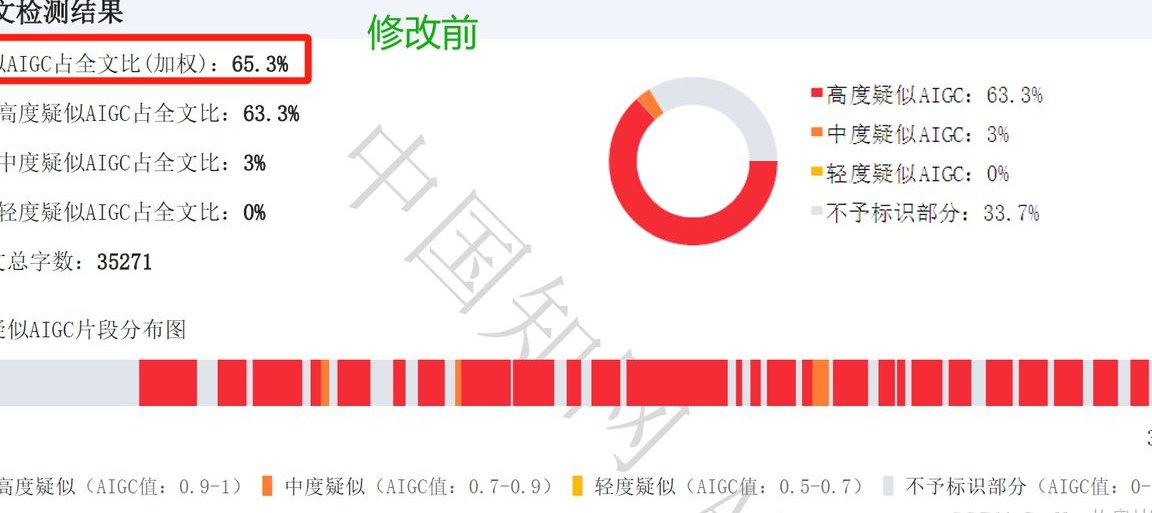

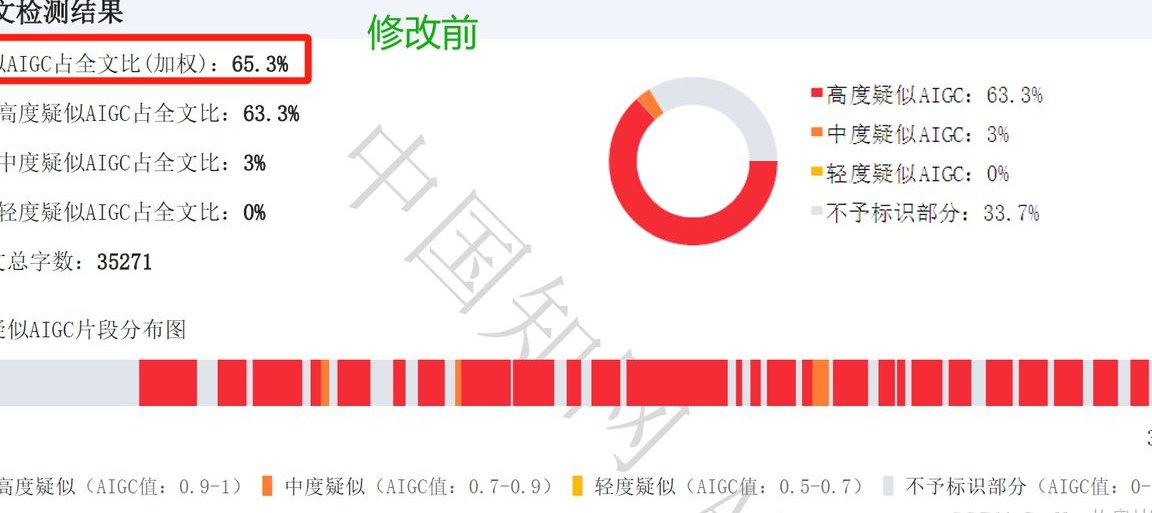

最后检查一遍,看看有没有漏网之鱼。可以把改好的文章再放进知网检测一次,要是还有个别段落检测率高,就针对那部分再用这三个步骤改一遍。基本上两三轮下来,检测率就能降到安全线以下。

其实说白了,降重的核心就是 “伪装” 成一个真实的写作者,用真人的思维方式和表达习惯去改写文本。别想着走捷径,一句一句磨,虽然费点劲,但效果绝对靠谱。毕竟,机器再聪明,也模仿不来真人那些 “不完美” 的真实感。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立