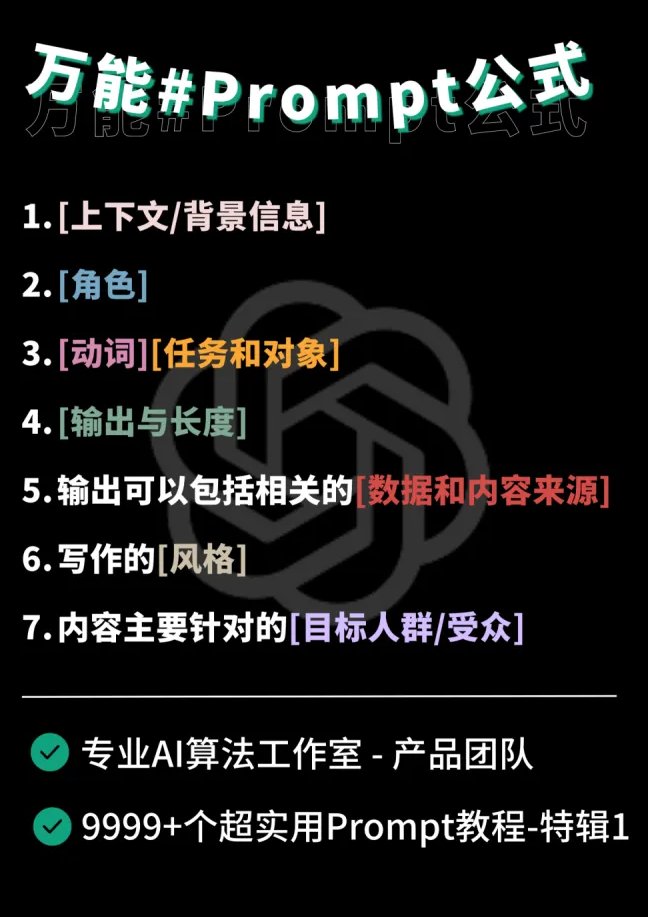

📌 角色锚定:让 AI 知道 “你是谁”

很多人写 prompt 时总忽略一个核心 —— 给 AI 一个明确的身份。你想想,让 “刚毕业的文案” 和 “10 年经验的营销策划” 写同个方案,结果能一样吗?所以第一步必须给 AI 贴标签,而且标签越具体越好。

比如你想写一篇产品测评,别只说 “帮我写测评”,可以说 “你是深耕 3C 领域 5 年的测评博主,擅长用数据对比和场景化体验分析产品,之前测评过 200 + 款手机”。这种描述会让 AI 自动调用对应领域的专业表达,甚至会模仿该身份的语气 —— 比如博主可能会用 “实测 3 天,这功能真的戳中痛点” 而不是干巴巴的参数罗列。

这里有个小技巧:加入 “经验值” 和 “过往成果”。比如 “你是有 8 年电商运营经验的文案,曾写出过 3 篇 10 万 + 带货推文,擅长用用户痛点开头”,AI 接收到这些信息后,输出内容会自带 “实战感”,而不是泛泛而谈。

🔍 任务拆解:把 “要做什么” 说透

光有身份还不够,得让 AI 清楚 “具体要完成什么”。很多人写 prompt 喜欢说 “写一篇关于咖啡的文章”,这种模糊指令会让 AI 无所适从 —— 是写种植历史?还是冲泡教程?或是探店推荐?

有效的任务描述要包含 “核心目标 + 受众 + 场景”。比如 “针对 25-35 岁的上班族,写一篇 300 字的咖啡选购指南,他们每天早上需要快速冲泡,关注口感和提神效果,重点对比速溶、挂耳和冷萃三种类型”。这样 AI 就知道,内容要实用、简洁,还要贴近上班族的晨间场景。

拆解任务时可以用 “动词 + 结果” 的结构。比如 “分析” 不如 “用 SWOT 分析法拆解某品牌新款口红的市场竞争力”;“推荐” 不如 “推荐 3 款适合学生党的平价粉底液,要求列出每款的遮瑕力、持妆时间和适用肤质”。越具体的动作指令,AI 的输出越精准。

🎯 细节约束:划定 “输出边界”

你有没有遇到过这种情况?让 AI 写一篇短文,结果它写了上千字;让它写得口语化,却满是书面语?这都是因为没做好细节约束。这一步就像给 AI 画框,告诉它 “能写什么”“不能写什么”。

首先是 “风格约束”。如果想要轻松活泼的语气,可以说 “用朋友聊天的语气写,多用水词,比如‘绝了’‘亲测’,避免专业术语”;如果需要严谨的内容,就说 “用学术论文的规范表达,每个观点都要有数据支撑,比如‘根据 XX 报告显示’”。

然后是 “结构约束”。比如 “文章分 3 部分,开头用一个用户痛点提问,中间分 2 个小点讲解决方法,结尾加一句行动号召”。甚至可以指定段落长度:“每部分不超过 200 字,重点内容用加粗突出”。

还有个容易被忽略的点 ——“禁忌排除”。如果你不想让内容太泛,可以说 “不要列举基础概念,默认读者已经知道 XX 知识”;如果不想有广告感,就说 “避免使用‘最佳’‘第一’等绝对化词汇”。这些约束能帮你避开 80% 的无效输出。

📊 参考示例:给 AI “模仿样本”

有时候光靠文字描述,AI 还是 get 不到你的点。这时候扔一个 “参考示例” 过去,效果会翻倍。就像教别人做菜,说再多 “火候要适中”,不如直接给一张成品图。

比如你想让 AI 写小红书风格的笔记,可以附上 “参考:‘被闺蜜按头安利的面霜!质地像冰淇淋一样,上脸 3 秒吸收,熬夜后涂第二天脸还是透亮的~’”。AI 会自动分析这种风格的特点 —— 短句、口语化、带表情感的描述,然后模仿这种调性。

如果是写专业内容,比如行业报告,就可以说 “参考 XX 行业白皮书的格式,包含数据图表说明(用文字描述图表内容)、趋势预测和建议部分”。注意,示例不用太长,一段 200 字左右的片段就足够,重点是让 AI 抓住 “表达逻辑” 和 “语言风格”。

💡 变量调整:让公式适配不同场景

万能公式不是死的,得根据你要写的内容类型灵活调整。比如写文案和写报告,侧重点完全不同,这时候就要学会 “抓核心变量”。

写带货文案时,重点在 “角色 + 痛点 + 行动指令”。可以这样组合:“你是美妆柜姐,擅长用‘场景化对比’推荐产品。针对‘夏天脱妆’的油皮用户,写一段 50 字的粉底液推荐,最后加上‘点击下方链接立减 20 元’的引导”。这里 “柜姐身份” 决定了语气要亲切,“痛点” 决定了内容要戳需求,“行动指令” 决定了结尾方向。

写干货教程时,重点在 “身份 + 步骤 + 细节”。比如 “你是有 5 年烘焙经验的老师,教新手做戚风蛋糕,分 6 个步骤写,每个步骤标注注意事项,比如‘蛋白打发到提起有小尖角,不能有颗粒’”。这种设定会让内容自带 “教学感”,步骤清晰还带避坑提示。

如果是写创意内容,比如故事,就侧重 “角色 + 情节起点 + 风格”。比如 “你是写过 3 本悬疑小说的作者,以‘深夜收到陌生快递’为开头,写一段 300 字的故事,风格要紧张,结尾留个钩子”。这时候 AI 会自动加入环境描写和心理活动,让故事更有代入感。

✅ 避坑指南:这些错误别再犯

就算掌握了公式,还是有人写出无效 prompt。总结了几个高频错误,看看你有没有中过。

最常见的是 “信息过载”。有人喜欢把所有要求堆在一起,比如 “你是美食博主,要写火锅测评,还要有历史起源,还要推荐店铺,还要教做法”。AI 处理信息时会抓不住重点,结果就是每个部分都写得浅。正确做法是 “一次聚焦一个核心任务”,如果想写多个内容,可以分多次生成。

还有 “模糊的形容词”。比如 “写一篇吸引人的文章”,“吸引人” 到底是什么意思?是开头有悬念?还是有干货?不如换成 “开头用‘为什么 90% 的人都做错了’这种提问式开头,中间每段加一个案例”,把抽象要求变成具体动作。

另外,别让 AI “自由发挥”。有人会说 “随便写点关于旅行的内容”,这种指令下 AI 大概率会写些套话。一定要加上 “限制条件”,比如 “针对亲子家庭,写 3 个周末短途旅行地,每个地方说明适合带 3-6 岁孩子的理由”。

最后想说,prompt 公式不是 “标准答案”,而是 “脚手架”。你用得越多就会发现,最好的 prompt 永远是 “根据自己需求调整” 的版本。试着从今天开始,把 “随便写写” 换成 “带着身份、任务、要求” 的精准指令,你会发现 AI 突然 “变聪明” 了 —— 其实不是它变了,是你学会了怎么 “指挥” 它。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库