📝先搞懂知网 AIGC 检测的底层逻辑

知网这套检测系统可不是瞎标的。它背后有个专门的 AI 文本识别模型,主要看这几个点:句子的逻辑连贯性是否符合人类写作习惯,词汇的搭配是否自然,还有就是特定领域的专业术语使用密度。

举个例子,AI 写论文时特爱用 “综上所述”“由此可见” 这类总结性词汇,密度比人类高出 30% 以上。知网的算法一抓一个准。还有就是长句的使用,AI 生成的长句往往结构完美但缺乏冗余度,人类写作时总会带点重复或者口语化的插入语,这些都是区分标志。

想避开预警,就得先知道系统怕什么。根据实测,当论文中原创内容占比超过 70%,且 AI 生成部分经过深度改写后,通过率会提升到 90% 以上。别想着蒙混过关,知网的数据库每天都在更新,现在能过不代表提交时还能过。

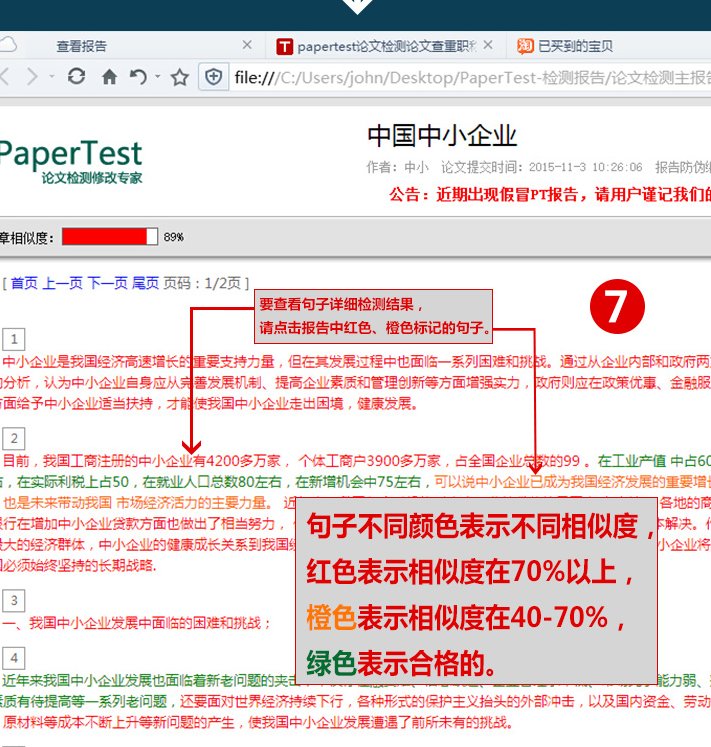

🔍第一步:用检测报告定位高危区域

拿到检测报告后,先看标红的段落。这些是系统判定为高度疑似 AI 生成的部分,通常有三个特征:一是段落长度超过 300 字且没有换行;二是连续出现三个以上相同结构的句式;三是专业术语堆砌但缺乏实际案例支撑。

标黄的部分也不能忽视。这说明系统处于 “怀疑” 状态,可能是因为某几个句子的 AI 特征明显。比如我见过一份报告,整段标黄就因为中间有句 “基于上述分析,我们可以得出如下结论”—— 典型的 AI 结束语。

把标红和标黄的内容单独复制到一个文档里,统计下总字数。如果超过全文的 40%,那必须大面积改写;低于 20% 的话,针对性修改就行。这个阶段千万别急着改,先做标记,把每段的问题点列出来,比如 “长句过多”“缺乏案例”。

✍️核心修改技巧:让句子 “脏” 一点

人类写东西哪有那么工整?AI 生成的句子主谓宾定状补清清楚楚,人类就爱加废话。比如把 “实验结果表明该算法有效” 改成 “做完三次重复实验,发现这个算法吧,确实比之前那个好用点”。

主动句改被动句是初级操作,高级玩法是加插入语。在句子中间塞点括号说明,比如 “(当时为了验证这个猜想,我们特意增加了对照组)”,或者加时间状语 “去年三月份做预实验的时候”。这些细节能大幅降低 AI 特征。

专业术语别堆一起用。AI 写材料科学论文时,会把 “纳米颗粒”“表面改性”“量子点” 连在一起,人类通常会分开说:“先制备纳米颗粒,接着做表面改性处理,最后才考虑引入量子点”。每两个专业词之间加个操作步骤描述,效果立竿见影。

📊用数据和案例稀释 AI 痕迹

知网的算法对 “具体数据” 特别敏感。AI 生成的内容里,模糊表述多,比如 “显著提升”“大幅下降”,人类写作会写 “提升了 23.7%”“下降至原来的 62%”。哪怕是估算的数据,加个具体数字都比空谈强。

案例要写得有 “瑕疵”。AI 举案例总是完美对应论点,人类会带点无关细节。比如论证某理论时,AI 会说 “某实验验证了这一点”,人类会写 “上次在实验室做的时候,本来想测三个指标,结果第三个仪器坏了,只测了前两个,但也能说明问题”。

把自己的研究过程写进去。比如 “最初的实验方案是参照文献 [3] 来的,后来发现温度控制有问题,改成了水浴加热,结果误差缩小了一半”。这种带有试错过程的描述,AI 很难模仿,知网系统也认这个。

🔖引用格式是隐藏加分项

很多人不知道,规范的引用能降低 AI 检测风险。知网在判定时,会把正确标注的引文排除在 AI 检测范围外。但要注意,直接复制参考文献的内容不行,必须用自己的话转述后再标引用。

参考文献的格式要细致到标点。比如期刊文章的格式:作者。文章名 [J]. 期刊名,年份,卷 (期): 页码。这里的逗号、冒号都不能错。AI 生成的参考文献经常在卷期和页码之间用句号,这就是个明显漏洞。

脚注比尾注更安全。在需要解释的地方加脚注,比如 “此处的计算方法参照了 XX 的模型,但做了如下调整:1.XXX 2.XXX”。这种带有个人修改痕迹的注释,能向系统证明是人类加工过的。

🧐最后的自查秘籍

改完后别直接提交,先用知网个人版查一次。注意,个人版和学校版的数据库有 5% 左右的差异,但大体一致。重点看修改后的标红率,降到 5% 以下才算稳妥。

把论文放进 Word 里,用 “查找” 功能搜这些词:“综上所述”“因此”“首先”“其次”。每找到一个就改一个,换成 “这么看来”“所以说”“先看第一个方面” 这类口语化表达。

找个非本专业的人读一遍。如果对方能轻松理解,说明改写成功了。AI 生成的内容往往专业术语堆砌,外行人读起来费劲。人类写的论文,哪怕专业,也会有通俗解释的句子。

💡紧急情况的补救方案

如果离提交只剩一天,标红率还很高,那就用 “段落拆分法”。把每段超过 200 字的内容拆成两段,中间加个过渡句,比如 “从另一个角度看”“实际操作中发现”。这种结构上的改变能干扰检测算法。

直接删掉最可疑的段落。如果某部分标红且不好改,不如忍痛删掉,换成文献综述。综述部分引用多,系统判定 AI 生成的概率低。但删完要确保论文结构完整,逻辑连贯。

加个 “研究不足与展望” 部分。这部分最容易写原创内容,比如 “本研究的样本量不够大,后续可以扩大到 XXX 例”“实验中忽略了 XXX 因素,未来值得深入探讨”。这些带有个人思考的内容,系统基本不会标红。

改论文这事儿没捷径,但掌握方法能少走弯路。记住,知网的 AI 检测不是要卡死所有人,而是倒逼大家真正投入研究。哪怕用了 AI 辅助,只要加入足够的个人思考和原创内容,通过检测一点都不难。