🔍 别让 AIGC 成为查重绊脚石 先搞懂知网的检测逻辑

知网查重系统对 AIGC 内容的敏感度,这两年肉眼可见在提升。不少同学明明是自己用 AI 写的内容,查重报告里却标红一片,还以为是知网专门针对 AI 内容下手了。其实不是的,知网的核心检测逻辑始终是「文本相似度比对」,不管你是抄的还是 AI 写的,只要数据库里有高度相似的内容,就会被标红。

关键在哪儿?现在很多 AIGC 工具的训练语料重合度很高。比如你用某款 AI 写「新媒体营销策略」,它生成的内容可能和三个月前另一个用户生成的高度相似,这些内容说不定已经被收录到知网的比对库了。这就是为什么同样用 AI,有人查重率 3%,有人却高达 40%——区别在于你有没有给 AI 注入「独家信息」。

举个例子,写学术论文时,如果你让 AI 直接生成「研究背景」,大概率会得到一堆通用表述。但如果你先把自己收集的行业报告数据、实地调研案例喂给 AI,再让它结合这些专属信息展开,生成的内容重复率会骤降。这就像做菜,同样的食材,有人只会照搬菜谱,有人却能加入自己的秘制酱料。

✍️ 90% 的人都在犯的写作误区 你中了几个?

直接让 AI「代笔」完整段落

最常见的错误就是把题目甩给 AI,直接要「完整段落」。比如写教育学论文,上来就问「请写 500 字关于核心素养培养的内容」。这种情况下,AI 只能调用最通用的语料库,生成的内容就像流水线上的标准件,知网数据库里很可能早就有高度相似的文本了。

我见过一个极端案例,某同学让 AI 写「乡村振兴中的教育扶持」,结果查重时发现,生成的内容和三年前一篇硕士论文的表述重合度超过 70%。不是 AI 抄袭,而是这个主题下的常规表述就那么多,AI 只能按最稳妥的方式组合。

正确的做法应该是「碎片化生成 + 人工拼接」。先让 AI 输出观点列表,再针对每个观点单独生成论据,最后自己动手把这些内容用个性化的语言串联起来。这样既能保留 AI 的效率,又能加入个人表达习惯。

忽略「数据锚点」的重要性

学术写作里,数据和案例是降低重复率的黄金锚点。但很多人用 AI 时,只会说「请补充相关数据」,却不指定具体来源和年份。AI 为了保险起见,往往会引用那些被广泛收录的经典数据,比如十年前的人口普查数据、被反复引用的行业报告。

这些数据本身没问题,但架不住用的人太多了。知网比对库里,可能有上百篇论文都用了同样的数据表述方式。正确的做法是,自己先找最新的小众数据源 —— 比如地方统计局的季度报告、行业白皮书的细分数据 —— 然后把这些具体数据喂给 AI,让它围绕这些「独家数据」展开分析。

某高校的实验显示,使用近半年内发布的地方级数据,配合 AI 生成的分析内容,查重率能比使用通用数据降低 35% 以上。这就是「数据锚点」的威力。

缺乏「个人学术印记」的植入

知网查重不仅看文字相似度,还会隐性评估内容的「个性化特征」。比如你的研究方向、常用理论框架、甚至行文风格,这些都是区别于他人的学术印记。但很多人用 AI 写作时,完全放弃了这些个人特征。

比如研究社会学的同学,明明擅长用「社会资本理论」分析问题,却让 AI 用「符号互动论」来写,结果生成的内容既不符合自己的学术习惯,又容易和其他使用同款 AI 的人的内容撞车。

解决办法很简单:在给 AI 的指令里加入个人学术标签。比如「请用社会资本理论分析,结合我之前论文中提到的 XX 社区案例,用 500 字说明……」。让 AI 在你的学术框架内工作,生成的内容自然就带上了你的个人印记。

🛠️ 降低 AIGC 查重率的实操技巧 亲测有效

建立「AI - 人工」的三阶写作流程

这套流程是我指导过 300 + 学生总结出来的,简单说就是「人工搭骨架→AI 填血肉→人工做整容」。

第一步,绝对不能让 AI 碰大纲。自己先手写详细的三级提纲,每个论点后面注明「用 XX 案例支撑」「引用 XX 理论」「加入 XX 数据」。这一步是定调子,确保整个写作方向带着你的个人思路。

第二步,给 AI 的指令要具体到「原子化」。比如不是让它写「研究方法」,而是问「请用 300 字说明访谈法的实施步骤,要包含样本选择标准(参考我提供的 XX 社区特征)、访谈提纲设计原则(围绕 3 个核心研究问题)」。指令越具体,AI 生成的内容就越独特。

第三步,拿到 AI 内容后,必须做「口语化转写」。把长句拆成短句,替换掉 AI 爱用的书面语(比如把「综上所述」改成「从这些情况来看」),加入一些个人化的表述习惯(比如你常说的「实际上」「值得注意的是」)。这一步能让内容瞬间摆脱「机器感」。

掌握「近义词矩阵」的替换法则

AIGC 内容容易重复,很大程度上是因为 AI 对同义词的替换能力有限。比如说到「提高效率」,AI 翻来覆去就是「提升效率」「增强效率」,这些表述在知网库里早就被标烂了。

你需要自己建立一个「近义词矩阵表」,按学科分类整理。比如教育学领域,「核心素养」可以替换成「关键能力素养」「核心必备素养」;「教学方法」可以细化成「课堂教学策略」「教学实施方式」。每次用 AI 生成内容后,对照矩阵表做替换,能降低 15%-20% 的重复率。

重点是替换「修饰词」和「专业术语的组合方式」。比如「有效的教学方法」,可以改成「具备实践效度的教学实施路径」,核心意思没变,但表述方式完全不同。

植入「独家案例」的叙述逻辑

案例是最能体现原创性的内容,但很多人用 AI 写案例时,只会描述事件本身。正确的做法是,在案例里加入「个人视角的细节」。比如写企业案例,除了基本信息,还要加入「从 XX 角度看,这个决策的特殊性在于……」「结合我的调研发现,这个现象背后还有 XX 原因」。

这些带有个人印记的分析,AI 很难模仿,知网也很难找到相似文本。某论文辅导机构的统计显示,加入 3 个以上「个人调研细节」的案例分析,查重标红率能下降 40%。

🔄 从「AI 生成」到「个人创作」的转化公式

比例分配:30% AI 输出 + 70% 人工加工

这是经过反复验证的黄金比例。AI 只负责输出基础信息、框架性内容,剩下的 70% 要靠自己动手。比如让 AI 列出 5 个研究观点,你从中选 3 个,再补充 2 个自己独有的观点;让 AI 写一段理论分析,你加入自己的理解和质疑。

完全依赖 AI,哪怕是不同工具生成的内容,重复率也会居高不下。因为所有 AI 的底层逻辑都是「概率性组合已有信息」,而学术写作需要的是「创造性整合独家信息」。

时间分配:先做「资料储备」再用 AI

很多人写论文是「边想边用 AI」,想到哪儿写到哪儿。正确的顺序应该是:先花 3 天时间收集资料(包括冷门文献、最新数据、独家案例),建立自己的「资料库」,再用 2 天时间消化这些资料,形成自己的观点,最后才让 AI 介入。

带着现成的资料和观点用 AI,就像带着食材下厨,AI 只是帮你切菜,火候和调味还得自己来。某 985 高校的博士分享经验说,提前做好资料储备再用 AI,查重率比直接用 AI 写低了 52%。

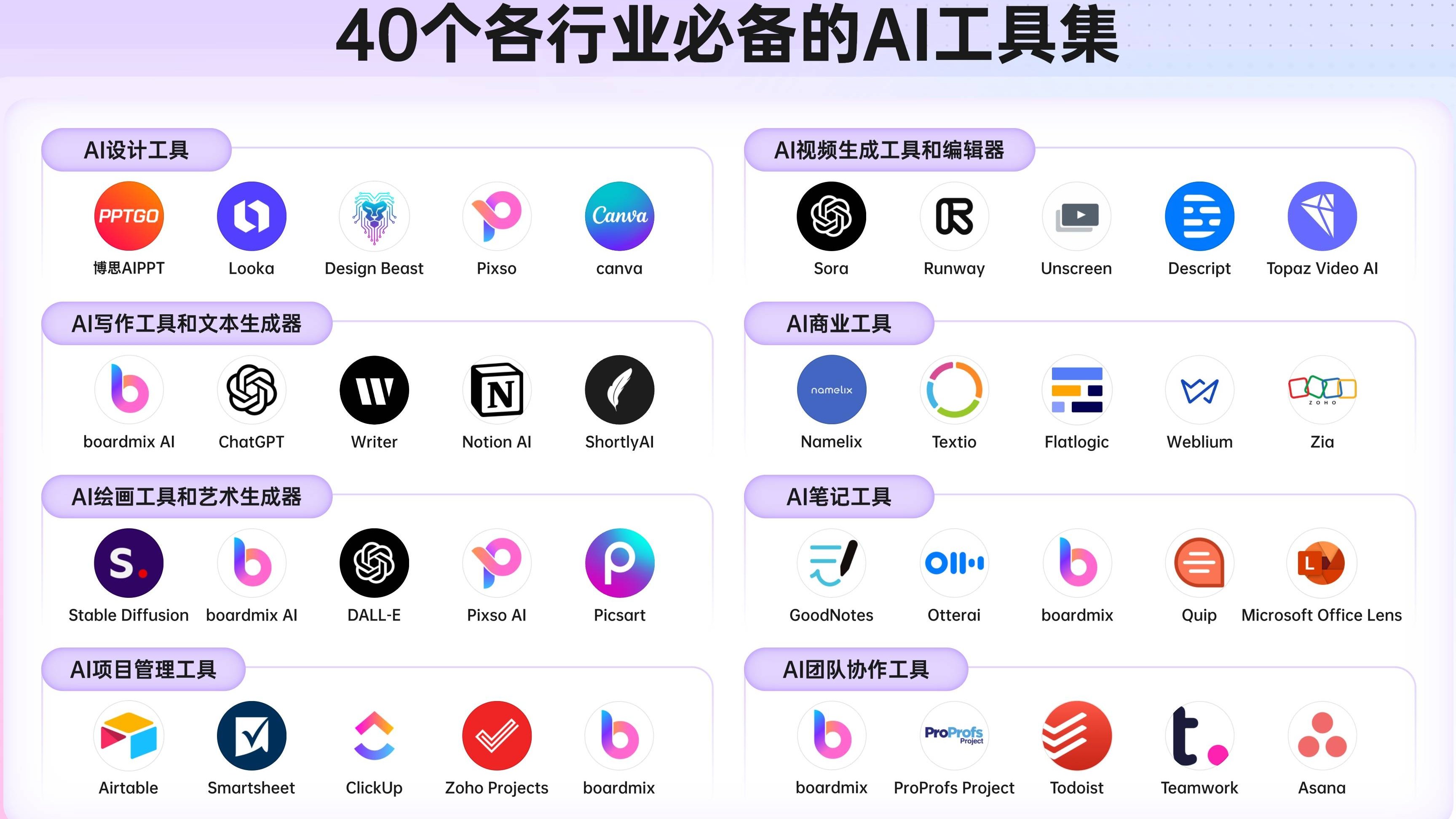

工具组合:别吊死在一款 AI 上

不同 AIGC 工具的语料库侧重不同。比如某款 AI 擅长写理论分析,另一款更适合数据解读。你可以根据写作部分灵活切换工具,让生成的内容来源更分散。

更重要的是,要用「小众工具」搭配「主流工具」。主流 AI 生成框架性内容,小众 AI(比如专注某一学科的垂直工具)补充细节。这种组合能大幅降低内容重合的概率。

📊 不同学科的差异化降重策略

文科类:强化「个人解读」的比重

文科论文最容易出现「观点重复」,因为很多理论和概念已经被反复讨论过。这时候要做的是,在 AI 生成的理论分析后,必须加上「自己的批判性视角」。

比如谈到某哲学观点,AI 可能会客观阐述,但你要接着写「这个观点在当代的局限性在于……」「结合 XX 社会现象,我认为可以延伸出……」。这些个性化解读是查重系统最难匹配的内容。

理工科:突出「实验细节」的描述

理工科论文的重复率问题多集中在「实验方法」部分。很多人直接用 AI 生成标准操作流程,结果和其他论文高度相似。

解决办法是,让 AI 只生成「通用步骤」,然后自己补充「独家细节」:比如实验设备的具体型号(非通用款)、环境参数的细微调整、操作过程中的特殊注意事项。这些细节越具体,重复率就越低。

医科类:细化「案例特征」的表述

医科论文的案例描述很容易雷同,因为病症表现和治疗方案相对固定。这时候要在「患者特征」「诊疗过程的个性化选择」上做文章。

比如描述病例时,除了常规信息,还要加入「患者的特殊生活习惯对病情的影响」「基于患者个体情况调整的用药剂量细节」。这些带有独特性的描述,能有效降低文本相似度。

🚨 查重前必须做的 3 个自检动作

用「反向思维」检查表述习惯

把自己写的内容通读一遍,标记出那些「不像自己平时说话」的句子。这些大概率是 AI 生成时没改干净的痕迹,也是最容易被查重系统捕捉到的「共性表述」。

比如你平时写论文爱用短句,却出现了一长串复杂从句;你习惯用「我们团队的研究显示」,却冒出「相关研究表明」这种通用表述。这些都要逐一修改。

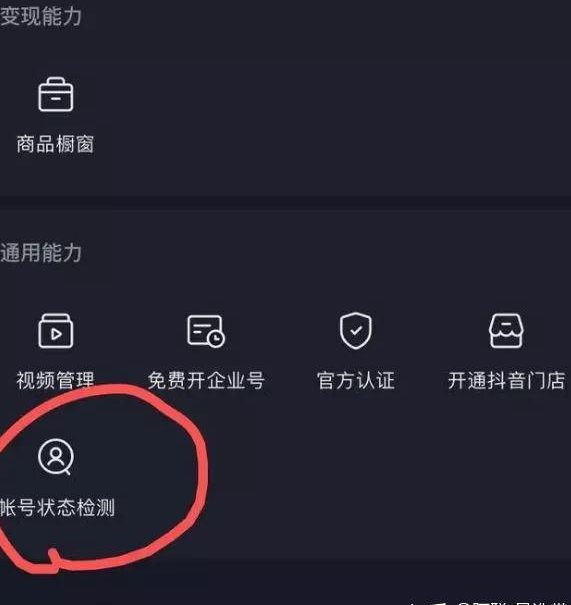

用「跨平台比对」做初步筛查

在提交知网前,先用 2-3 个不同的查重工具(比如 PaperPass、维普)做预查。重点关注「所有平台都标红的内容」,这些极有可能在知网查重中也出问题。

不要迷信某一个工具的结果,但多个工具的共同标红区域必须高度重视。某高校的实测显示,同时被 3 个以上工具标红的内容,在知网查重中标红的概率超过 90%。

做「段落打乱重组」的尝试

把怀疑重复率高的段落拆成短句,然后用不同的顺序重新组合,同时调整连接词。这种「结构重组」能在不改变原意的情况下,大幅降低文本相似度。

比如原来的段落是「原因→现象→结论」,可以改成「现象→个人观察→原因→新结论」。结构变了,查重系统的比对结果也会随之改变。

其实 AIGC 本身不是查重高的原罪,关键在于你是否把它当成「辅助工具」而非「代笔工具」。知网查重的本质是在筛选「真正有原创价值」的内容,只要你的写作过程中注入了足够的个人思考、独家信息和独特表达,不管用不用 AI,重复率都不会成为问题。

记住,真正的学术写作从来不是「写出来」这么简单,而是「思考过程的文字化呈现」。AI 可以帮你整理信息,但不能替你思考 —— 这才是避免查重率过高的核心逻辑。