📌引用格式错漏:标点符号都能成为 “雷区”

很多人以为只要把参考文献列在文末就算完成引用,这其实是大错特错。不同的学术体系有完全不同的引用规范,比如 APA 格式要求在文中引用时标注作者和年份,MLA 格式则更注重页码信息,而 GB/T 7714 国标对于中外文献的著录规则更是细致到标点符号的使用。

就拿最常见的知网查重来说,系统会自动识别正确标注的引用内容并剔除,但如果出现格式错误,比如漏掉作者名字、年份标注错误,或者参考文献列表与文中引用无法对应,系统就会把这些内容当作正文来检测。曾经遇到过一个案例,某篇论文因为把期刊文章的 “[J]” 误标成了 “[M]”,导致整段引用被判定为重复,查重率直接飙升 15%。

还有些同学在引用外文文献时图省事,直接复制粘贴原文的作者名,却忽略了中文翻译规范。比如 “Smith, J.” 在参考文献中需要统一处理为 “史密斯 J.”,不规范的译名会让查重系统无法匹配,最终影响检测结果。

📌直接引用过量:超出安全比例的 “危险操作”

即使引用格式完全正确,也可能因为引用篇幅过大导致查重率居高不下。这是因为所有的查重系统都有一个 “引用阈值”,也就是说单篇文献的引用内容不能超过一定比例,通常是正文总字数的 5%-10%,具体数值会根据学科和期刊要求有所调整。

举个例子,一篇 8000 字的本科论文,如果整段照搬某篇文献的 300 字内容,即使标注正确,也可能被判定为过度引用。这时候系统会认为你的原创内容不足,存在拼凑嫌疑。特别是在绪论和文献综述部分,很多人习惯大段引用前人研究,很容易触发这个预警。

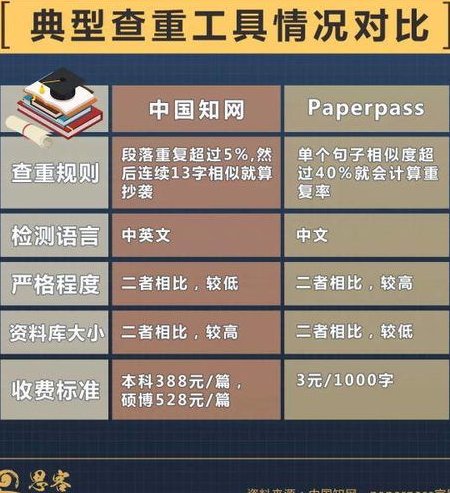

更麻烦的是不同查重系统的阈值算法不同。知网对引用的宽容度相对较高,而 Turnitin 则对连续引用非常敏感。曾经有篇计算机学科的论文,在知网检测时引用部分全部正常识别,换到 Turnitin 却因为连续 5 句直接引用被标红,查重率相差了近 20%。

📌参考文献被收录:自己引用的文献进入查重库

这是最容易被忽略的一个原因。很多人不知道,查重系统的数据库是实时更新的。你可能引用了一篇去年发表的最新文献,投稿时这篇文献还没被收录,查重率很理想,但等到答辩前再次检测时,这篇文献已经被纳入比对库,之前的引用部分就会全部标红。

特别是学位论文,知网的 “学术论文联合比对库” 会收录近三年的所有硕博论文。如果你的参考文献里包含师兄师姐的学位论文,而这篇论文已经被收录,就必须严格控制引用比例。曾经有个硕士生因为大量引用了同一导师指导的上届师兄的论文,答辩前查重时直接触发了 “学术不端” 预警。

还有些会议论文集虽然公开出版,但可能在查重时未被完全收录,导致初期检测结果偏低。但这些文献很可能在后续被补充进数据库,造成二次检测时查重率突然上升。

📌改写不彻底:换汤不换药的 “伪原创”

很多人以为把原文的主动句改成被动句,替换几个同义词就算完成了改写,这其实是典型的 “伪原创”。查重系统现在已经能识别这种低级的改写方式,特别是知网的 “智能语义分析” 功能,能透过词汇变化识别出相同的语义。

比如原文是 “人工智能技术在医疗领域的应用显著提高了诊断效率”,如果改成 “医疗领域应用人工智能技术使诊断效率得到明显提升”,这种改写在查重时依然会被判定为重复。真正有效的改写需要改变句子结构、调整逻辑顺序,甚至从不同的角度阐述同一个观点。

还有一种常见的错误是保留了原文的专业术语却没有进行适当解释。比如在引用某个理论时,直接使用了该理论的核心概念却没有结合自己的研究进行阐述,导致这部分内容与其他引用该理论的文献高度相似。

📌隐形重复:被忽略的自我抄袭

自己引用自己发表过的论文也可能导致查重率过高,这在学术规范中被称为 “自我抄袭”。很多研究生在撰写学位论文时,会用到自己之前发表的期刊论文内容,如果这部分内容没有进行适当改写,也没有标注来源,就会被查重系统识别为重复。

特别是当之前发表的论文已经被收录到查重数据库中时,这种情况会更加明显。某高校的查重规范中明确规定,学位论文中引用本人已发表成果的比例不能超过 30%,超过这个比例即使标注引用也会被视为学术不端。

还有一种隐形重复是 “跨文献抄袭”,也就是从多篇文献中截取片段拼凑成文。虽然单篇文献的引用比例不高,但多篇文献的拼凑会导致整体查重率上升。查重系统的 “片段匹配” 功能能识别这种拼凑行为,即使每部分都标注了引用,也可能因为整体结构相似而被标红。

📌数据库差异:不同系统的 “标准不一”

最后要注意的是,不同查重系统的数据库和算法存在差异,这也会导致引用了参考文献却依然查重率偏高的情况。比如知网的数据库以中文文献为主,而 Turnitin 则更侧重外文文献,如果一篇论文引用了大量外文文献,在知网检测时查重率可能较低,但在 Turnitin 中就可能因为这些外文文献被收录而导致查重率上升。

即使是同一系统的不同版本,检测结果也可能不同。知网的 VIP5.3 版本比 AMLC 版本多了 “学术论文联合比对库”,很多高校的硕士论文检测会使用 VIP5.3 版本,而本科论文则使用 AMLC 版本,这也是为什么同一篇论文在不同阶段检测会有不同结果。

另外,有些小众的数据库内容可能没有被主流查重系统收录,导致初期检测时引用部分不被识别,而当这些数据库内容被纳入比对库后,查重率就会突然上升。这也是为什么很多期刊会要求作者在投稿前使用指定的查重系统进行检测。

要避免引用了参考文献还出现高查重率的情况,需要从细节入手:严格遵守引用格式规范,控制直接引用比例,对引用内容进行深度改写,正确标注自我引用,同时了解所使用查重系统的特性。记住,查重的目的不是为了限制引用,而是为了确保学术成果的原创性,合理引用加上恰当改写,才能既体现研究的延续性,又突出自己的创新点。