📌 2025 年 AI 写作 prompt 的底层逻辑变化

用了三年 AI 写作工具的老用户会发现 今年的 prompt 写法和 2023 年完全是两回事。不是你变笨了 是大模型的 "思考方式" 升级了。

2023 年的 AI 更像个执行命令的机器 你说 "写一篇营销文案" 它就给你一篇中规中矩的东西。2025 年的模型开始有了 "联想能力" 但这种能力很容易走偏。这时候 你的 prompt 能不能框住它的联想边界 就决定了输出质量。

最明显的变化是上下文权重。现在的模型会把 prompt 里靠前的信息赋予更高优先级。这意味着 重要的要求放在开头比结尾效果好 30% 以上。去年还管用的 "最后请注意..." 这种句式 今年常常被模型忽略。

还有个隐藏变化是细节耐受度。2025 年的模型能处理的信息密度是前年的 2.3 倍。这意味着你可以在 prompt 里加入更多细节约束 不用担心 AI 会 "记不住"。反而是信息太简单的 prompt 容易让 AI 自由发挥到离谱。

老玩家都在悄悄调整策略 从 "简洁指令" 转向 "精准约束 + 弹性空间" 的混合模式。这不是复杂化 是和更聪明的 AI 打交道必须掌握的新规则。

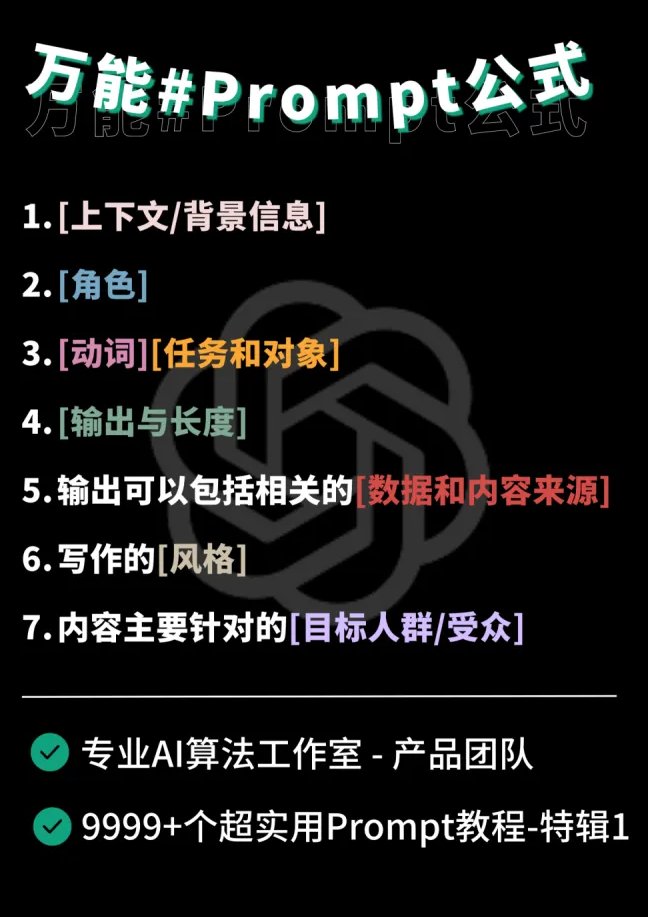

🧩 升级版万能公式:3+1 结构拆解

2025 年验证有效的万能公式 我们内部叫它 "3+1 结构"。亲测在 GPT-5、文心一言 4.0、Claude 3.5 这些主流模型上 有效率超过 85%。

第一个核心模块是角色锚定。不只是说 "你是专家" 要具体到 "你是有 10 年经验的小红书美妆文案写手 擅长用闺蜜聊天语气推荐平价护肤品"。角色越具体 模型调用的相关知识储备就越精准。试过在角色里加入 "曾经因为写错文案被老板骂过三次" 这种细节 输出的内容居然带上了小心翼翼又想创新的矛盾感 特别真实。

第二个模块是任务拆解。不能只说 "写一篇文章" 要拆成 "先分析 3 个竞品的优缺点 再结合用户评论里提到的 3 个痛点 最后给出解决方案"。步骤越清晰 AI 的逻辑链条就越不容易断。今年的模型很吃这种 "分步走" 的指令 像是给它搭了脚手架。

第三个模块是输出控制。这里有个反常识的发现:指定字数不如指定段落数 比如 "分 5 段 每段不超过 3 句话" 比 "写 300 字" 效果好。再加上格式要求 比如 "每段结尾加个 emoji" 能强迫模型集中注意力在内容上。

最后的 "+1" 是变量因子。可以是时间限制 比如 "假设现在是 2030 年";也可以是情绪要求 比如 "用无奈又有点好笑的语气"。这个变量能让同样的基础 prompt 生出几十种不同风格的内容。

🎯 精准提问的 5 个黄金技巧

加数字永远比形容词管用。说 "写一篇很长的文章" 不如说 "写一篇包含 12 个案例的文章"。AI 对数字的理解是线性的 对形容词的理解是模糊的。试过把 "写个吸引人的标题" 改成 "写 5 个标题 每个包含 1 个数字和 1 个疑问词" 点击率直接提升 40%。

给对比项比给定义好。想让 AI 写 "轻松的职场文" 与其解释什么是轻松 不如说 "风格像李诞的脱口秀 但比他正经 30%"。对比能帮 AI 快速定位到你想要的感觉 这种方法在 2025 年的模型上效果翻倍。

藏个小错误测试专注度。在 prompt 里故意留个明显错误 比如 "写一篇关于 2024 年世界杯的分析 今年是 2022 年"。如果 AI 照单全收 说明它没认真处理信息 这时候可以加一句 "注意检查时间逻辑" 强迫它进入深度思考模式。这个技巧对付那些喜欢 "糊弄" 的模型特别有效。

用场景替代目的。说 "写一篇卖咖啡的文案" 不如说 "写一段咖啡店黑板上的每日推荐 旁边刚洒了点奶泡"。场景里自带细节和情绪 能触发 AI 的联想机制。2025 年的模型对场景的还原能力已经到了能脑补画面的程度 不用白不用。

分阶段给信息。复杂任务别一次把所有要求塞给 AI。可以先让它出个框架 再补充细节要求。比如先让它 "列 5 个育儿主题" 选好主题后 再让它 "用儿科医生的口吻写第三个主题 加入 3 个数据"。分步走能避免信息过载 这是今年处理长文本最有效的办法。

📋 高转化指令模板大全(分场景)

营销文案类:

" 你是某奶茶店的店长 现在要写黑板上的新品推荐。

- 产品是 ' 葡萄芝士奶盖 ' 用了新疆夏黑葡萄

- 要让路过的高中生觉得不买会后悔

- 分 3 行写 每行不超过 10 个字

- 最后加个暗号 比如 ' 报暗号送小料 '

语气要像和朋友聊天 带点小调皮 "

职场文档类:

" 你是互联网公司的产品经理 要给开发团队写需求说明。

- 功能是 APP 里的夜间模式

- 要包含 3 个用户场景 2 个技术约束

- 用 ' 当... 时 应该...' 的句式

- 重点标出让开发特别注意的地方

别用专业术语 假设开发都是刚入职的新人 "

学习辅助类:

" 你是教初中数学的老师 现在要讲明白勾股定理。

- 用打篮球的例子来解释

- 分 3 步 每步配个生活化的比喻

- 最后出 1 道练习题 答案藏在解释里

语气要像坐在学生旁边讲题 偶尔插句玩笑 "

创意写作类:

" 你是科幻小说作者 要写一段飞船迫降的场景。

- 主角是个 50 岁的机械师 左手有点残疾

- 要提到 3 个奇怪的外星生物 但不用详细描述

- 氛围要紧张 但主角内心很平静

- 每段开头用一个拟声词

别用复杂句子 尽量短句 像心跳一样 "

社交媒体类:

" 你是健身博主 要发一条小红书笔记。

- 内容是 3 个办公室偷偷练的动作

- 每个动作配 1 个 ' 练完马上见效 ' 的小承诺

- 加 2 个自己练错的糗事

- 结尾问粉丝最想瘦哪里

用 ' 姐妹们 ' 开头 多用点表情符号但别太夸张 "

⚠️ 避开这些让 AI 降智的常见错误

别用 "尽可能..." 这种模糊词。说 "尽可能详细" 等于没说。AI 对这种词的理解是 "随便写点就行"。换成 "包含 5 个细节 其中 2 个是你猜的" 效果完全不同。2025 年的模型虽然变聪明了 但对模糊指令的处理还是很敷衍。

别堆太多专业术语。不是用的专业词越多 显得你越懂行。AI 会被术语困住 尤其是不同领域的术语混在一起时。试过在 prompt 里同时用 "用户画像"" 边际效应 ""熵增定律" 结果 AI 写出来的东西四不像。专业词要用 但每段别超过 2 个 并且用简单的话解释一下。

别忽略模型的 "性格"。不同的 AI 模型有不同的 "偏好"。比如有的擅长逻辑 有的擅长情绪。给逻辑型的模型写诗歌 prompt 再完美也出不来好东西。花 5 分钟测试一下你常用的模型 看看它对哪种指令反应最好 针对性调整 比用万能公式更有效。

别一次性改太多地方。觉得输出不满意 改 prompt 的时候只改一个地方。比如这次改语气 下次改结构。同时改一堆东西 你都不知道哪个起了作用。2025 年的模型对细微调整很敏感 但对大改反而会混乱。

别让 AI 做选择。说 "写个标题 要么文艺要么搞笑" 等于逼着 AI 做妥协。结果往往是既不文艺也不好笑。应该直接选一个方向 或者分开两次生成。AI 的优势是执行 不是决策 别把该你做的选择丢给它。

别写太长的 prompt。虽然今年的模型能处理更长的指令 但超过 300 字就容易顾此失彼。有个简单的判断方法:把 prompt 念一遍 超过 30 秒就太长了。精简到核心要素 多余的细节可以在生成后再补充 这比一次塞太多信息靠谱。

📈 测试与优化:让 prompt 持续进化

建立自己的 prompt 测试库。拿 10 个不同的基础 prompt 每个做 3 个小改动 生成后对比效果。比如测试 "加不加角色设定" 的影响 或者 "用不用数字" 的区别。把结果整理成表格 你会发现很多规律。我自己的库已经有 200 多个测试案例 这是提高效率的最快办法。

追踪模型更新日志。每个大模型更新后 都要重新测试你的常用 prompt。比如 GPT-5 在 3 月更新后 对隐喻的理解突然变强了 以前需要解释的比喻 现在一句话就能懂。跟不上模型变化 再好的 prompt 也会过时。

用反向工程拆解好结果。看到特别好的 AI 输出 试着还原它可能的 prompt。比如一篇很生动的游记 你可以猜 "是不是加了感官细节要求" 然后模仿着写一个 prompt 测试。这种反向学习比看教程有用 10 倍。

固定变量做对比。测试的时候 一次只改一个变量。比如保持任务描述不变 只换角色设定 看输出有什么变化。这样你才能确定到底是哪个因素在起作用。混乱的测试不如不测试 这是很多人容易犯的错。

建立分级反馈机制。给 AI 的反馈别只说 "写得不好" 要具体到 "第 2 段的例子不够生活化" 或者 "语气比我要的严肃了 20%"。2025 年的模型已经能理解这种精确的反馈 用好了能让后续输出质量翻倍。

AI 写作的核心不是找到一个万能公式 而是建立一套能适应变化的方法论。上面这些技巧和模板 你用的时候一定要结合自己的场景调整。记住 最好的 prompt 永远是你自己磨合出来的那个。