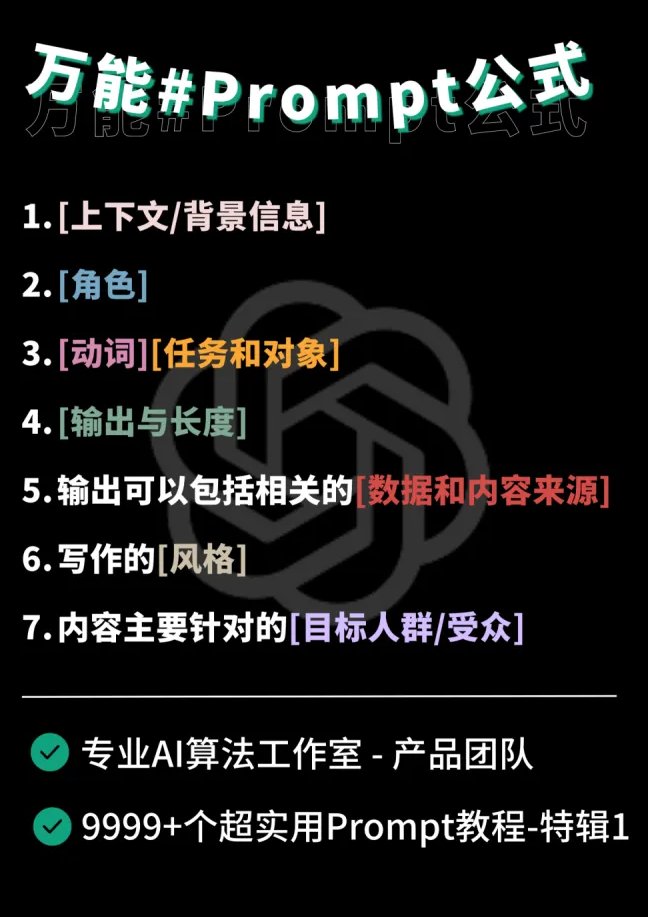

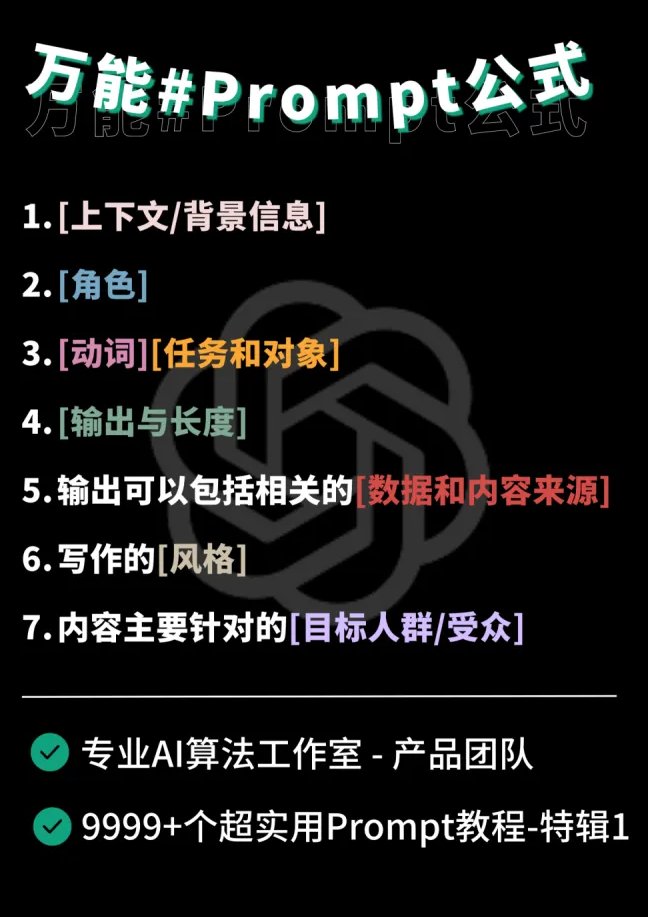

🤔 朋友圈疯传的 "万能公式",真能搞定所有文案?

最近半年,各种 Prompt 公式在社群里传得邪乎。今天看到 "5W1H + 目标人群 + 风格指令",明天又冒出 "问题场景 + 解决方案 + 行动召唤" 的万能模板。有人说照着填就能出爆款,我见过最夸张的,号称 "一套公式走天下,从短视频脚本到年度报告全拿下"。

实际用起来呢?上周帮朋友写产品推广文案,他甩来一个据说 "百试百灵" 的公式:[产品卖点] + [用户痛点] + [权威背书] + [限时福利]。照着写出来的东西,像白开水一样没灵魂。客户要的是 "年轻妈妈看了就想转发" 的温度,公式里的权威背书反而显得生硬。

后来改了思路,把 "权威背书" 换成妈妈社群里的真实对话片段,反而效果好很多。这说明什么?所谓的万能公式,更像个半成品框架。它能帮你搭骨架,但填进去的肉合不合口味,还得看具体场景。

那些靠公式写出爆款的案例,仔细扒一扒会发现,背后都藏着对需求的深度理解。比如同个公式,写护肤品文案和写汽车文案,关键词的权重、语气的拿捏完全不同。公式能给你方向,但不能替你思考。

🛑 别被 "万能" 忽悠了,这些坑我踩过三次

最开始迷信公式的时候,踩过的坑能组个合集。有次接了个教育机构的单子,用某大咖分享的 "痛点放大 + 解决方案 + 信任构建" 公式,结果写出的文案被批 "像在卖保健品"。

问题出在哪?公式里的 "痛点放大",在教育领域不能太焦虑。家长看了会反感,觉得你在制造恐慌。后来把 "放大" 改成 "共情",用 "陪孩子写作业到深夜" 的具体场景代替 "孩子成绩差就完了" 的恐吓,转化率直接翻了倍。

还有次写短视频脚本,用 "黄金 3 秒钩子 + 核心信息 + 结尾引导" 公式,连续出了 5 条播放量不过千的视频。直到发现目标人群是 Z 世代,他们吃 "反套路" 那套 —— 把钩子藏在中间,开头故意说 "这条视频可能有点无聊",反而有人愿意看到最后。

更离谱的是,有个公式强调 "必须包含 3 个关键词"。为了凑数,硬把 "性价比" 塞进高端奢侈品文案里,客户差点当场解约。奢侈品用户要的是身份认同,不是省钱,这时候关键词多一个都是错。

这些坑踩多了就明白,脱离具体场景的公式,比没用更可怕。它会让你陷入 "为了用公式而写文案" 的怪圈,反而忽略了用户真正想看到什么。

🧠 高质量指令的底层逻辑,其实就这 3 点

抛开那些花里胡哨的公式,真正能让 AI 写出好文案的指令,底层逻辑其实很简单。就像做菜,食材(信息)、火候(参数)、调味(风格)都得对。

首先得让 AI"懂需求"。不是简单说 "写个促销文案",而是要讲清楚 "卖给谁"、"在哪用"、"要达到什么效果"。比如同样是卖咖啡,给加班族写的朋友圈文案,要突出 "提神不心慌";给文艺青年的小红书文案,得强调 "手冲的仪式感"。把这些细节说透,AI 才能精准发力。

我试过一个对比:指令 A"写运动鞋推广文案",出来的东西泛泛而谈;指令 B"给 25 - 30 岁爱夜跑的上班族写运动鞋文案,重点突出减震和透气性,用在抖音短视频旁白,语气要像朋友聊天",AI 给出的内容里,直接加了 "跑完步脚不酸,第二天上班还能蹦跶" 的具体场景,这就是懂需求和不懂需求的区别。

其次要控制 "输出边界"。很多人写指令只说 "要吸引人",但 "吸引人" 的标准千差万别。是用幽默段子吸引人?还是用数据对比吸引人?得给 AI 划个范围。比如写产品说明书,要明确 "用小学三年级能看懂的话,避免专业术语";写行业报告,则要 "引用最新数据,保持客观中立"。

上次帮科技公司写发布会演讲稿,一开始没设边界,AI 写得太学术。后来加了句 "每段话里至少有一个观众能共鸣的生活场景",出来的稿子就接地气多了 —— 讲芯片性能时,不说 "7nm 工艺",而是说 "玩 3 小时游戏,手机后背不发烫"。

最后是 "留调整空间"。别指望一次指令就完美,好文案都是改出来的。可以在指令里加 "如果觉得不够活泼,就用网络热词替换 3 个形容词",或者 "如果篇幅太长,优先保留用户评价部分"。相当于给 AI 一个 "修改方向",比重新写效率高 10 倍。

这三点说起来容易,做起来得练。我现在写指令前,会先在纸上画个表:左边列用户特征,中间写应用场景,右边标核心目标。对着表填信息,比套公式靠谱多了。

📝 写指令的 "反公式" 技巧,越灵活越好用

真正的高手,都是反着公式来的。他们不会被固定格式绑住,而是根据情况灵活调整。这几个技巧,是我这几年总结出来的 "反套路指南"。

先学会 "拆解需求优先级"。有时候文案要兼顾多个目标,比如既要突出优惠,又要强调品质。这时候别在公式里硬塞,而是告诉 AI"目标人群更在意性价比,所以优惠信息放在开头,品质描述用具体案例体现"。分清主次,AI 才不会乱发力。

然后是 "用细节代替形容词"。别写 "这衣服很好看",而是写 "穿上身显瘦,袖口的刺绣在阳光下会反光,闺蜜见了当场问链接"。AI 对具体细节的理解,远比对抽象形容词的理解更到位。之前帮女装店写文案,把 "时尚" 换成 "搭配牛仔裤和马丁靴,穿去咖啡馆被 3 个人问链接",点击率直接涨了 40%。

还要 "预留试错空间"。第一次写指令可以简单点,比如 "写条奶茶店的朋友圈文案",看 AI 的输出方向。如果偏甜腻风,但你要的是清爽感,第二次就加 "参考日式极简风格,用 ' 冰爽 '、' 回甘 ' 这类词"。逐步调整,比一开始就堆一堆要求更有效。

最关键的是 "跳出 AI 思维"。别把 AI 当成执行公式的机器,而是当成 "需要你引导的实习生"。你会怎么教实习生写文案?肯定是先告诉他背景,再讲清楚重点,最后给他例子参考。对 AI 也一样,给他看你觉得好的文案范例,说 "就按这个感觉来",往往比公式更管用。

💡 没有万能公式,但有万能思路

绕了这么多,结论其实很简单:Prompt 万能公式根本不存在。但写出好文案的思路是相通的 —— 懂用户、讲清楚、会调整。

那些传得神乎其神的公式,顶多算 "入门级指南"。新手可以用它来搭框架,但真想写出能打动人的文案,还得靠对场景的理解和对细节的打磨。

就像学开车,教练教的 "一踩二挂三打灯" 是基础步骤,但真正上路后,什么时候加速、什么时候刹车,全看路况。文案也是这样,公式是 "步骤",但怎么用、用多少,得看用户是谁、要在哪用。

最后说个实操建议:下次写指令前,先问自己三个问题:1. 这条文案是给谁看的?2. 他们看的时候可能在做什么(比如刷手机、等地铁)?3. 看完之后我希望他们做什么?想清楚这三个问题,比记住十个公式都有用。

AI 再聪明,也替代不了人对需求的洞察。所谓的 "万能公式",不过是偷懒的借口。真正的高手,都是在理解人性的基础上,用对方法引导 AI,而不是被公式牵着走。