现在市面上用 AI 做市场分析和写文案的人越来越多,但真正能做出彩的没几个。关键问题就出在 prompt 指令上 —— 你给的指令越模糊,AI 返回的内容就越水。我这几年试过不下百种指令写法,踩过的坑能绕办公室三圈,今天就把压箱底的技巧掏出来,教你怎么用 prompt 让 AI 变成你的 “市场分析 + 文案创作” 双料助手。

📊 先搞懂:好的 prompt 到底长啥样?

很多人用 AI 时就输在第一步 —— 指令写得像 “填空题”。比如 “帮我分析下奶茶市场”“写一篇运动鞋文案”,这种指令让 AI 怎么给你有用的东西?它只能给你一堆放之四海而皆准的废话。

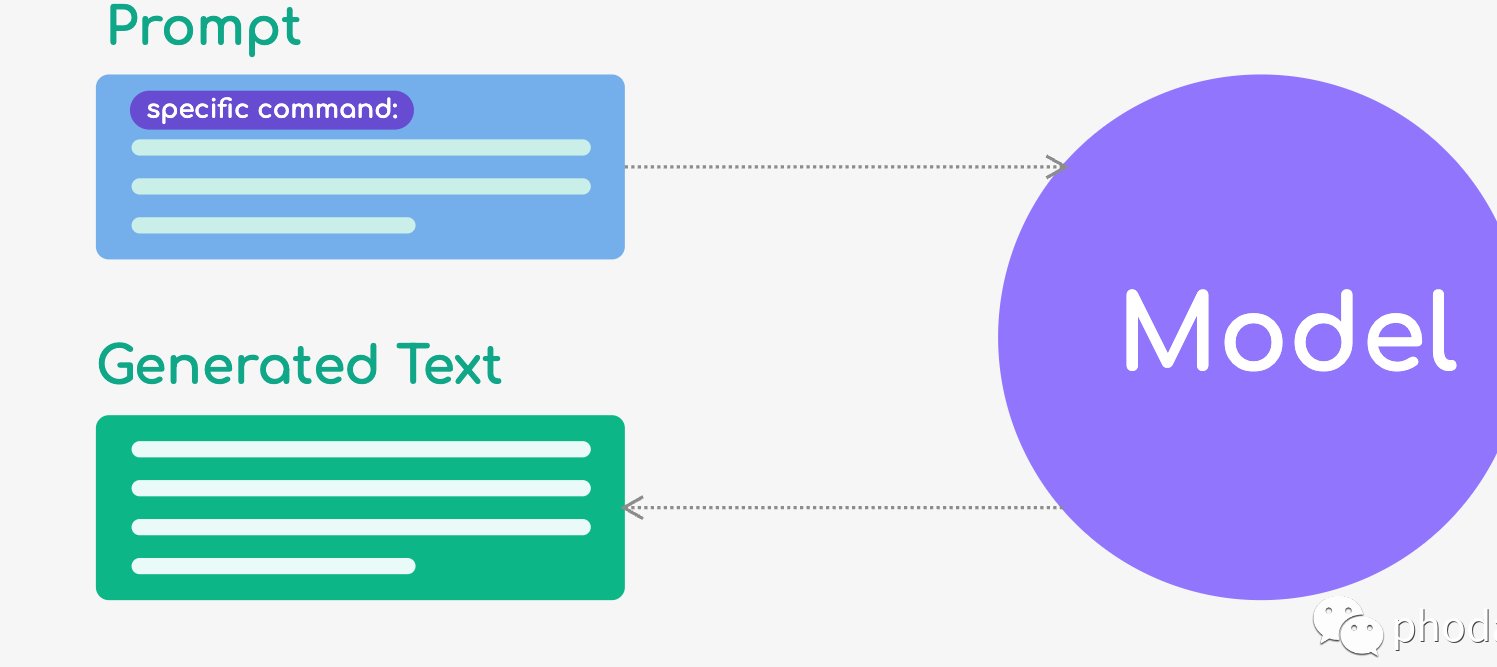

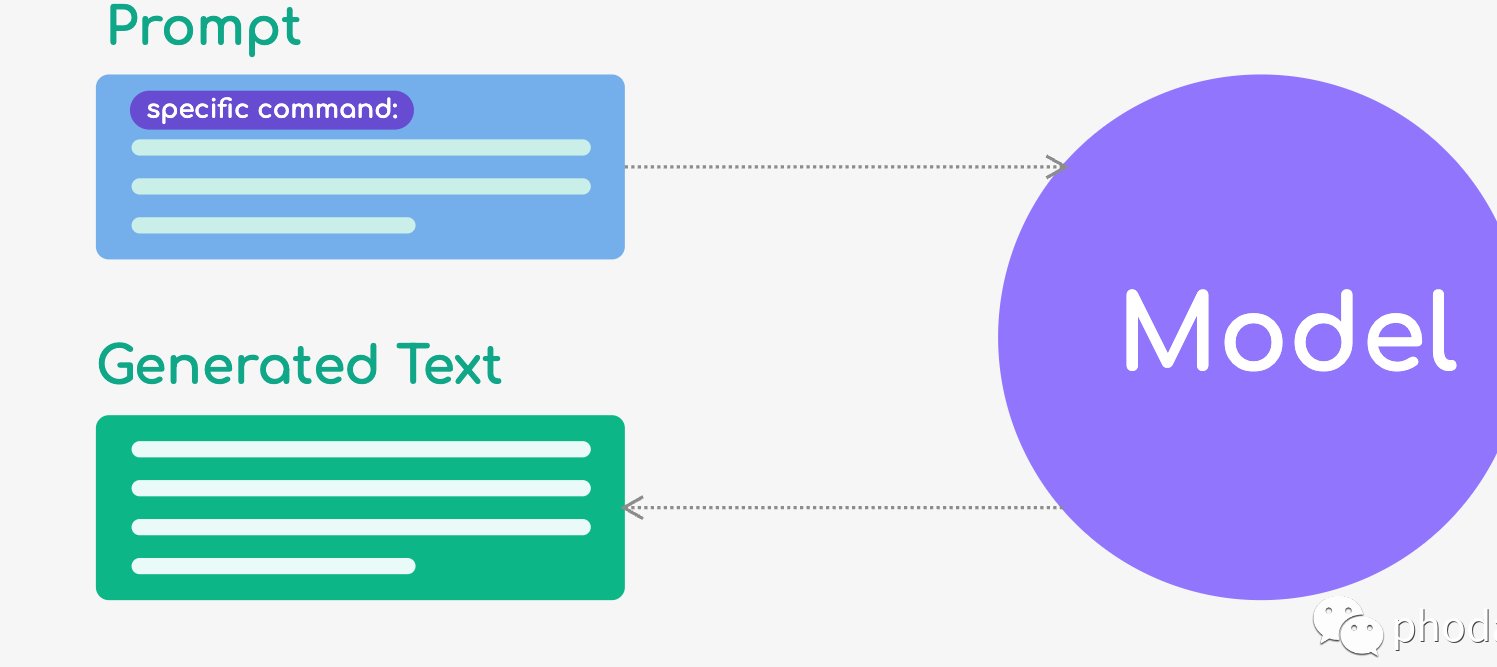

真正能打穿 AI 能力的 prompt,得有三个核心要素:明确的角色定位、具体的任务边界、可衡量的输出标准。举个例子,你想让 AI 分析咖啡市场,不能只说 “分析咖啡市场”,得说 “你现在是连锁咖啡店的市场部经理,需要针对 25-35 岁一线城市白领,分析他们每周购买现磨咖啡的频次、偏好的口味以及愿意支付的价格区间,最后给出 3 个产品创新方向,每个方向附带成本估算和预期销量”。你看,这样 AI 才知道该往哪个方向使劲。

还有个容易被忽略的点 ——给 AI “喂数据”。空对空的分析都是耍流氓,你得把手里的资料甩给它。比如你有某款产品过去半年的销售数据、用户评价关键词,直接复制粘贴进 prompt 里,告诉它 “基于这些数据,分析用户对产品功能的吐槽集中在哪些点”。数据越具体,AI 的分析就越扎心,写出来的文案也越能戳中用户痛点。

别担心 AI 处理不了复杂信息,现在的大模型对结构化数据(比如表格)和非结构化数据(比如用户评论)的解析能力已经很成熟了。你要做的就是当 “甩手掌柜”,把能找到的资料全塞给它,然后等着捡现成的结论。

🎯 市场分析类 prompt:怎么让 AI 挖到真东西?

做市场分析最忌讳泛泛而谈,很多人用 AI 分析完,得到的结论无非是 “市场规模在扩大”“年轻用户是主力” 这种正确的废话。问题出在哪?出在你没给 AI 设定 “分析维度”。

用户画像分析这块,你得让 AI 学会 “钻牛角尖”。比如分析母婴产品用户,不能只说 “25-30 岁宝妈”,要让 AI 细化到 “一线城市双职工宝妈 vs 三四线城市全职宝妈,在购买婴儿奶粉时,对‘进口奶源’和‘配方添加’的关注度差异有多大?”。怎么做到?在 prompt 里明确对比维度,甚至可以给它几个预设的用户标签,让它围绕标签展开分析。

竞品分析更考验 prompt 的功力。我见过最傻的指令是 “分析 A 品牌和 B 品牌的区别”,结果 AI 列了一堆官网能找到的基本信息。正确的做法是聚焦具体场景,比如 “假设你是 A 品牌的产品经理,现在要针对 B 品牌新推出的低糖饮料,分析它的定价策略对我们现有产品的威胁,包括可能被抢走的用户群体、我们的应对措施(调价 / 推出同款 / 强调差异化卖点)”。你看,把战场划小了,AI 的分析才能刺刀见红。

还有个进阶技巧 ——让 AI 模拟 “反推”。比如看到某个品牌突然火了,你可以让 AI“假装自己是这个品牌的创始人,从 0 到 1 复盘他们是怎么发现市场空白的,当时做了哪些用户调研,决策依据是什么”。这种 prompt 能逼着 AI 跳出 “数据罗列” 的舒适区,给出更有洞察力的分析,虽然不一定 100% 准确,但能给你提供全新的思考角度。

记得给 AI 设定 “质疑者” 身份。分析完了别急着用,加一句 “现在你是行业资深顾问,对上面的分析结论挑 3 个最可能存在偏差的地方,说明理由并给出修正方向”。有时候 AI 会一本正经地胡说八道,这个步骤能帮你过滤掉 70% 的不靠谱结论。

✍️ 文案创作类 prompt:从 “能看” 到 “能打” 的秘诀

写文案最头疼的是 “没感觉”,好不容易憋出几句,要么太硬要么太飘。用 AI 写文案,关键是让它学会 “说人话”,还要有 “销售力”。

先说标题创作,很多人让 AI 写标题,得到的都是 “XX 产品,你值得拥有” 这种老掉牙的句式。问题不在 AI,在你没给它 “钩子公式”。我常用的一招是在 prompt 里植入标题模板,比如 “用‘痛点 + 解决方案’的结构,为一款防脱洗发水写 5 个标题,痛点要具体到‘熬夜后梳头掉一把’‘发际线后移被同事笑’这种场景”。你给的模板越具体,AI 写出的标题就越有画面感。

正文文案要绑定用户场景。比如写扫地机器人的文案,不能只说 “吸力强、噪音小”,要让 AI 描述 “周末早上睡懒觉,机器人自己把客厅扫干净,你醒来脚踩在地板上没一点灰尘” 的场景。怎么让 AI 学会这招?在 prompt 里明确 “使用场景 + 感官细节”,比如 “描述上班族晚上加班回家,用这款按摩椅的感受,要写出‘肩膀放松的酸胀感’‘腰部被托住的支撑感’这种细节”。

还有个提升文案转化率的技巧 ——让 AI “预设反对意见”。写促销文案时,在 prompt 里加一句 “假设用户看到价格会想‘太贵了’,在文案中提前回应这个顾虑,比如对比‘每天花 3 块钱,就能解决 XX 问题’”。这种 “预判式” 文案比单纯喊 “买它” 有效 10 倍。

别指望 AI 一次就能写出完美文案,你得学会 “调教”。比如第一次生成的文案太官方,你就说 “把语气改得像闺蜜聊天,多用‘我跟你说’‘你试试’这种口语化表达”;如果太随意,就说 “保留专业术语,但减少网络热词,适合 35 岁以上人群阅读”。多来几轮,文案的 “味道” 就对了。

📈 数据驱动型 prompt:让分析和文案都有依据

空有观点没用,得有数据撑腰。但很多人不知道,AI 不仅能分析数据,还能把数据变成有说服力的文案。

数据解读这块,别让 AI 只报数字。比如销售数据显示 “某款护肤品在三四线城市销量增长 200%”,你要让 AI 分析 “是价格因素(促销活动)还是产品因素(推出小容量包装)导致的?结合该地区用户的消费能力数据,说明这个增长是否可持续”。关键是让数据和业务动作挂钩,不然就是干巴巴的数字游戏。

用户评价分析是 AI 的强项,但很多人只会让它 “总结好评和差评”。高级玩法是提取 “情绪关键词”,比如 “从 100 条差评里,统计用户提到‘客服响应慢’的次数,并分析这些差评集中在哪些时间段(工作日 vs 周末),推测可能的原因”。甚至可以让 AI 根据差评写道歉话术,比如 “针对‘物流延迟’的差评,写 3 种不同语气的回复(诚恳道歉型、解决方案型、补偿安抚型)”。

把数据变成文案时,要避免 “数据堆砌”。比如你有 “产品好评率 98%” 这个数据,别让文案只写 “好评率 98%”,要让 AI 转换成 “100 个买过的人里,98 个说还会再买”,或者 “差评?不好意思,我们翻遍了评论区,只找到 2 条”。把抽象数据具象化,用户才会有感知。

还有个冷门技巧 ——让 AI 用数据反驳竞品。比如竞品宣传 “销量第一”,你可以让 AI 基于自己的销售数据写 “虽然我们销量不是最高,但在 3000 元以上价位段,我们的复购率比竞品高 35%,这说明买过的人更愿意再来”。用数据说话,比互撕体面多了,也有效多了。

🛠️ 避坑指南:这些 prompt 雷区千万别踩

用 AI 做分析写文案,不是百试百灵,踩过几次坑你就知道,有些指令简直是在逼 AI “说瞎话”。

最常见的坑是 “任务太宽泛”。比如 “写一篇关于健康的文章”,这种没头没尾的指令,AI 只能给你一锅大杂烩。记住,任务越具体,AI 的表现越好。你可以从 “目标用户”“核心信息”“内容长度” 三个维度缩小范围,比如 “给经常外卖的上班族,写一篇 800 字的‘3 分钟做健康晚餐’的文章,包含 2 个具体菜谱”。

另一个坑是忽略 “AI 的知识截止日期”。现在很多大模型的知识还停留在 2023 年,如果让它分析 2024 年后的市场趋势,很可能会闹笑话。解决办法是在 prompt 里补充最新信息,比如 “根据 2024 年 Q1 发布的 XX 行业报告,分析今年的市场趋势”,把最新数据喂给它,结论才靠谱。

还有人喜欢让 AI “自由发挥”,结果得到一堆天马行空的方案。不是说不能自由发挥,而是自由发挥也要有边界。你可以说 “在现有产品功能基础上,想 3 个创新用法,不能脱离产品的核心技术”,既给了空间,又不让它跑偏。

最后一个雷区 ——过度相信 AI 的结论。AI 分析数据时,可能会忽略数据背后的异常值(比如某次促销导致的销量暴增),写文案时也可能编造 “用户评价”。我的习惯是,AI 给的结论,必须找 2-3 个实际案例或数据点验证;AI 写的用户证言,一定要用真实的用户评论改,不能凭空捏造。

🔄 迭代优化:让你的 prompt 越来越 “懂你”

写 prompt 就像谈恋爱,得慢慢磨合。刚开始可能手忙脚乱,但练多了就会发现,AI 越来越 “懂你的脾气”。

建立自己的 prompt 模板库很重要。比如市场分析,我有一个固定模板:“角色(XX 岗位)+ 目标用户(XX 群体)+ 分析维度(XX 方面)+ 输出形式(表格 / 文字 / 思维导图)+ 参考资料(附件 / 链接)”。每次用的时候,只需要替换括号里的内容,效率能提升一大半。

别害怕 “试错”。有时候故意写一个模糊的指令,看看 AI 会往哪个方向跑,反而能发现新的分析角度。比如我之前让 AI “随便分析下新能源汽车市场”,结果它提到了 “充电桩布局对用户购车决策的影响”,这个点是我之前没考虑过的,后来专门围绕这个点做了深入分析,效果出奇的好。

还有个进阶玩法 ——让 AI 自己优化 prompt。你可以把第一次写的 prompt 和 AI 的输出结果一起丢给它,说 “看看这个 prompt 哪里写得不好,帮我改得更精准,让输出结果更符合‘XX 要求’”。相当于让 AI 当你的 “prompt 教练”,省时又省力。

最后提醒一句,AI 再厉害也只是工具。它能帮你处理信息、生成内容,但判断分析是否合理、文案是否符合品牌调性的,还是你自己。别把所有活儿都扔给 AI,留一半给自己思考,这样才能既高效又不翻车。