现在做内容的谁还没碰过 AIGC 啊?但这东西现在越来越 "敏感" 了 —— 各大平台的检测机制越来越严,一不小心就被打上 "AI 生成" 的标签,流量直接腰斩。我最近帮好几个朋友救过他们的账号,发现很多人根本没搞懂:人工优化不是简单改几个词,而是要从根上瓦解 AI 的 "基因"。

🚨 先搞懂:AI 内容检测到底在查什么?

别被那些花哨的检测工具唬住了,它们的核心逻辑其实就三个:

- 句式模式:AI 写东西特别爱用 "虽然... 但是..." 这种固定搭配,长句套短句的结构几乎一模一样。你随便拉一段 GPT 生成的文字,会发现每 10 句话里至少有 3 句的节奏完全重合。

- 语义密度:人类说话会有 "废话",比如 "这个事儿吧,我觉得...",但 AI 输出的内容恨不得每个字都带信息量,反而显得不自然。

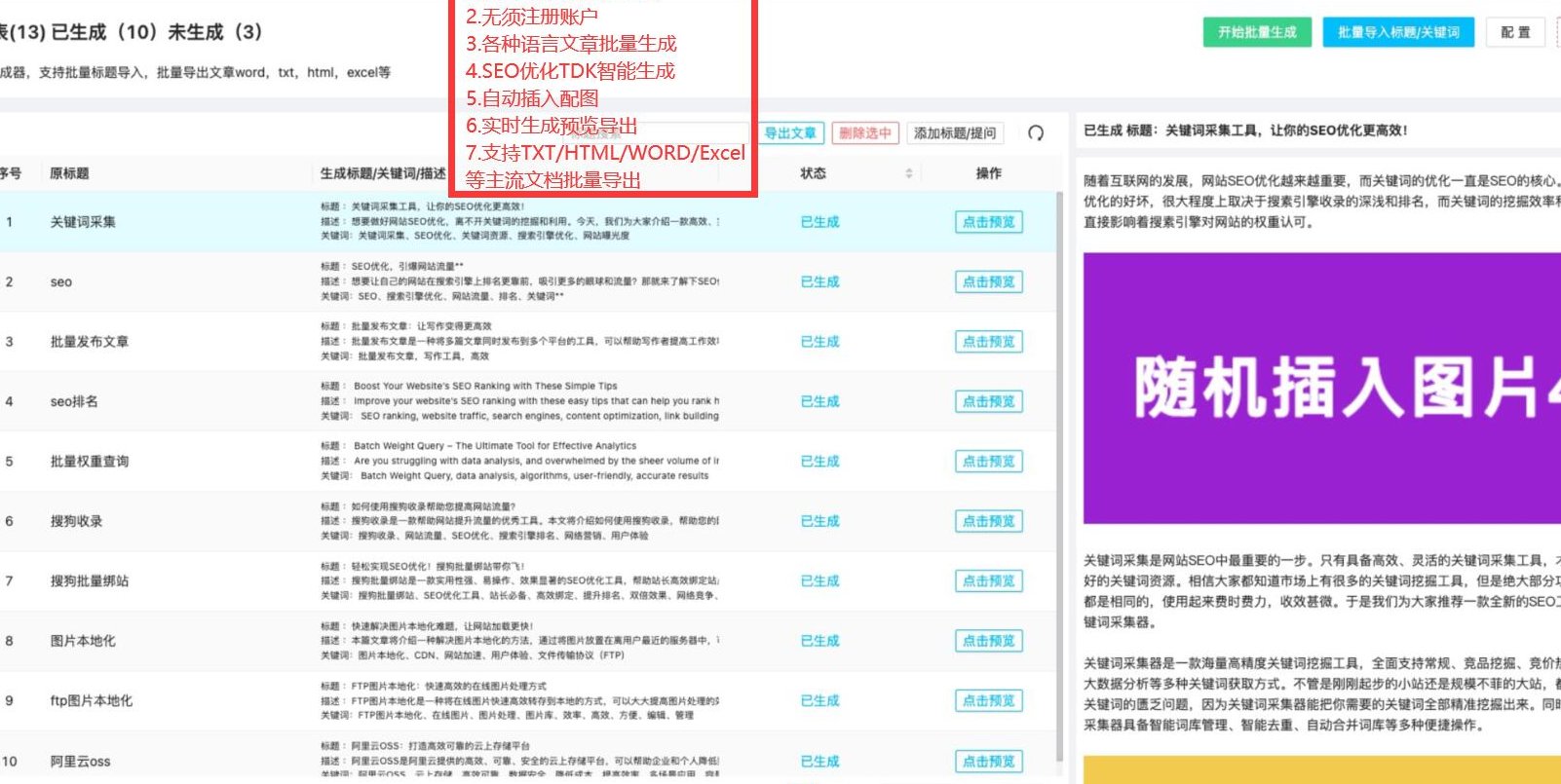

- 观点独特性:同一个问题,AI 给出的答案高度趋同。比如问 "如何做 SEO",80% 的 AI 回答都会提到 "关键词布局" 和 "内容质量",但人类可能会说 "我试过把关键词放图片 alt 里效果出奇好"。

最坑的是不同平台的检测标准差得远。微信公众号对 AI 内容的容忍度其实挺高,只要不是全文照搬,稍微改改就能过;但小红书和百家号简直是 "零容忍",我见过有人就用 AI 写了个开头,结果直接被限流 7 天。

✍️ 第一步:拆解 AI 文本的 "骨架"

拿到 AI 生成的内容,先别急着改字。打开文档,用不同颜色标出来这三样东西:

- 重复出现的连接词:比如 "因此"、"此外"、"综上所述",这些词在 AI 文本里出现的频率会比人类写作高 3 倍以上。我上次改一篇 AI 文,光是 "事实上" 就删掉了 17 个。

- 过长的复杂句:AI 特别喜欢写 "在... 的背景下,我们可以通过... 的方式,实现... 的目标" 这种套娃句。人类说话会断句,比如 "现在情况不一样了。咱们换个法子,照样能成"。

- 没有感情的陈述:看到 "数据显示"、"研究表明" 这种词就要警惕,AI 爱用第三方视角掩盖缺乏个人体验的缺陷。改成 "我上个月统计了一下"、"前几天跟一个行家聊,他说..." 会真实得多。

拆完你会发现,至少 30% 的内容都是可以直接删掉的 "AI 废话"。比如一段讲 "如何选品" 的 AI 文,开头写了 200 字的市场背景分析,其实直接说 "选品先看三个数据:复购率、退货率、搜索指数" 效果更好。

🔄 第二步:用 "人类逻辑" 重排内容

AI 的思维是 "线性的",但人类说话是 "跳跃的"。举个例子:

AI 写 "做短视频步骤" 会说:1. 确定主题 2. 写脚本 3. 拍摄 4. 剪辑 5. 发布

但人类会说:"先想清楚你要给谁看 —— 上次我帮一个美妆号改内容,就因为没搞懂受众,拍了一堆贵妇产品,结果粉丝都是学生党,根本没人看。确定受众后再写脚本,记得留 3 秒钩子,不然划走了就没了..."

怎么改?教你个土办法:把内容打印出来,剪成一段一段的,像拼积木一样重新打乱顺序。重点是要加入 "转折" 和 "意外":

- 本来要讲 A,突然插入一个关于 B 的小插曲(但要和主题相关)

- 先讲失败案例,再倒推成功方法

- 用 "我本来以为... 后来发现错了" 这种句式制造反差

我上个月帮一个科技博主改文,把 AI 写的 "5G 技术优势" 改成 "我三年前买的 5G 手机,前两年觉得就是个摆设 —— 直到上个月去山区采访,同行的 4G 手机全没信号,就我的还能发视频... 这才明白 5G 真正厉害的地方是覆盖能力",阅读量直接翻了 4 倍。

🧠 第三步:植入 "个人印记"

检测工具最恨的就是 "千人一面",最喜欢的是 "独一无二"。怎么加个人印记?三个维度:

- 加入具体细节:把 "很多用户反馈" 改成 "上周三下午,一个深圳的用户给我发了 3 条 60 秒语音,说他用这个功能时总卡在支付环节"。时间、地点、人物越具体,AI 味就越淡。

- 暴露 "不完美":AI 永远正确,但人类会犯错。可以写 "这个方法我试过三次,前两次都搞砸了,第三次才发现问题出在...",这种 "试错过程" 比完美结论更可信。

- 加入感官体验:视觉("界面是深蓝色的,按钮小得像蚂蚁")、听觉("每次点提交都会叮一声,半夜用吓一跳")、触觉("手机发烫得能煎鸡蛋,根本握不住")。

记住:越私人的体验,越难被 AI 模仿。我认识一个美食博主,她的秘诀就是在每篇文章里加一句食材的气味描述,比如 "刚剥开的柠檬皮,凑近闻有点像洗洁精,但挤汁的时候又突然变香了",从来没被判定过 AI 内容。

🕵️ 第四步:用 "口语化" 瓦解 AI 痕迹

AI 最擅长写 "书面语",但人类说话是 "带渣子" 的。重点改这几处:

- 把 "进行优化" 说成 "调一调"、"改改看"

- 把 "用户转化率" 说成 "多少人看完真的买了"

- 把 "呈现出增长趋势" 说成 "肉眼可见地涨起来了"

更高级的技巧是加入 "口头禅" 和 "语气词",但别太过火。比如固定用 "说实话啊"、"你猜怎么着"、"我跟你讲" 开头,或者在句尾加 "对吧"、"可不是嘛"、"真的"。

但要注意:不同平台的 "口语尺度" 不一样。小红书可以说 "宝子们听我一句劝",但知乎就得说 "根据我的观察";公众号能用 "上周跟张总吃饭时聊到",但头条号最好说 "近期行业交流中发现"。

🚨 避坑指南:这些优化等于白做!

最傻的就是 "同义词替换"—— 把 "优秀" 改成 "杰出",把 "重要" 改成 "关键",这在检测工具眼里根本没用。它们早就升级了,能识别语义而非单个词汇。

还有人以为 "加几个错别字" 能骗过关,大错特错!现在的检测工具会忽略少量错别字,反而会因为 "语法异常" 给你打更高的 AI 分。

最危险的是只改开头结尾,中间不动。平台检测是 "抽样 + 全文扫描",我见过有人前 500 字改得特别好,后面直接用 AI 生成,结果照样被标红。

记住:检测工具的核心是 "概率判断"。你的目标不是做到 "100% 像人类",而是让 AI 觉得 "有 90% 以上的可能是人类写的"。就像考试,60 分及格就行,没必要考 100 分。

现在做内容,纯 AI 肯定死路一条,但完全不用 AI 又太蠢 —— 毕竟效率差太远了。关键是掌握 "AI 生成 + 人工优化" 的平衡术:AI 负责搭框架、找数据,人类负责填灵魂、加温度。

最后说句掏心窝子的话:平台反的不是 AI,是 "没有价值的内容"。你真能写出 "别人没说过、没试过、没见过" 的东西,哪怕带点 AI 痕迹,照样能火。怕就怕用 AI 写些 "正确的废话",那被限流真不冤。