🤖 指令太笼统,AI 只能给你 "大锅菜"

你是不是经常给 AI 这样的指令:"写一篇关于人工智能的文章"?如果是,那被判抄袭真不冤。现在的 AI 大模型本质上是 "缝合怪",训练数据里藏着几千万篇同类内容。你给的指令越模糊,它越容易挑那些被引用了几百次的通用观点来拼凑。

比如写职场话题,笼统指令下 AI 大概率会说 "要积极沟通"" 提升核心竞争力 " 这些话。这些内容十年前的博客就写过了,查重系统一比对,直接标红没商量。真正能过审的指令得带 "个人印记"。试着改成 "结合我做新媒体运营时,团队沟通中遇到的 3 个具体矛盾(比如跨部门协作延迟),分析 00 后职场人的沟通偏好"。

细节越多,AI 发挥空间越小,原创度反而越高。有个朋友做美食号,以前总让 AI 写 "川菜做法",结果每篇都撞车。后来改成 "以我奶奶传的豆瓣酱秘方为基础,分析川东地区家常菜和成都馆子菜的 3 个调味差异",不仅查重率降到 15% 以下,阅读量还翻了三倍。

📝 没加 "反套路" 约束,AI 爱走 "安全牌"

AI 生成内容时,有个隐藏逻辑:优先选择被验证过的 "安全表达"。就是说,它会下意识模仿那些已经被大量传播的句式和结构。你要是不在指令里明确禁止,很容易写出 "千人一面" 的内容。

比如写产品测评,90% 的人会收到类似 "这款产品外观时尚,性能优良,值得购买" 的套话。这些句子在电商平台的评论区里重复了几十万次,不被判抄袭才怪。聪明的做法是在指令里加 "反套路条款"。比如 "不要用 ' 性价比高 '' 值得推荐 ' 这类评价,改用具体场景描述,比如 ' 在地铁信号弱的地方,加载速度比我之前用的 XX 品牌快 3 秒 '"。

还有个更狠的技巧:直接告诉 AI 哪些文章不能像。比如 "参考《XX 周刊》那篇关于直播带货的分析,但不要用他们的 ' 流量漏斗模型 ' 说法,改用我提供的 ' 蓄水池理论 ' 来拆解"。这样既能保证专业度,又能避开查重雷区。

🔍 忽略 "信息时差",AI 总拿旧闻充新料

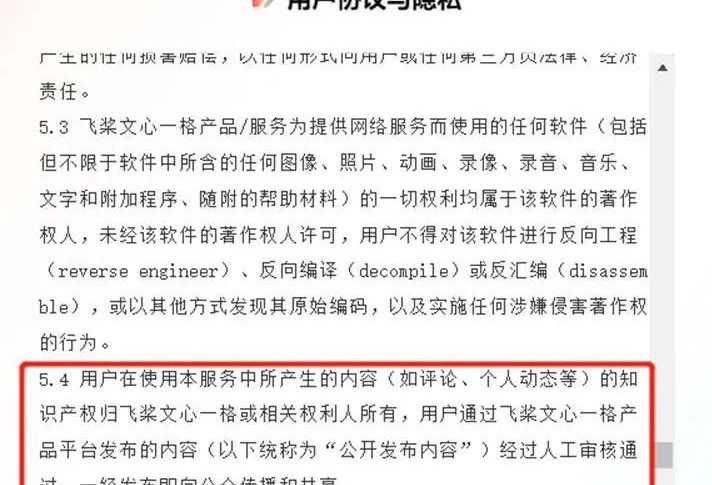

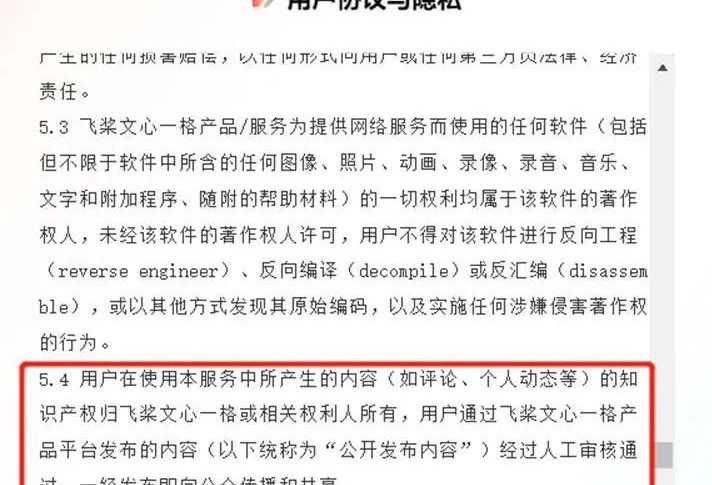

现在的 AI 模型普遍存在 "知识截止期",比如 ChatGPT 截止到 2023 年 10 月,百度文心一言截止到 2024 年 3 月。你要是让它写时效性强的内容,比如 "2025 年短视频趋势",它只能拿半年前的数据凑数。这些旧数据往往已经被大量引用过,自然容易被判抄袭。

解决办法其实很简单:在指令里强制要求加入 "新鲜料"。比如 "必须引用 2024 年 Q4 抖音创作者大会发布的最新数据,结合我所在的本地生活赛道,分析 3 个还没被广泛讨论的小趋势"。记得自己先去官网查好最新报告的发布时间和核心结论,在指令里写清楚来源,AI 就不敢乱编了。

我见过最绝的案例是个科技博主,他每次写文章前,都会先去 IEEE Xplore(电气电子工程师学会数据库)找 3 篇最新的行业论文,然后在指令里明确要求 AI:"基于这 3 篇论文的核心观点(论文编号 XXX、XXX、XXX),用通俗语言解释,不准直接翻译摘要,必须加入我实测某款设备时遇到的 2 个反常识现象"。他的文章查重率从来没超过 10%。

🧩 结构模板化,一眼被看穿是 AI 手笔

很多人喜欢让 AI 按固定模板写:开头点题 + 三个论点 + 结尾总结。这种结构本身没问题,但架不住几千人都在用。查重系统现在已经能识别这种 "AI 专属结构" 了,就算内容不一样,结构雷同也可能被判抄袭。

破局的关键是打乱节奏。试试在指令里加些 "意外元素":"写完第二个论点后,插入一个我上周在行业交流会上听到的争议观点(甲方说 XX,乙方反驳 XX),不用评判对错,只客观描述双方理由"。或者 "在分析数据前,先讲一个我朋友因为忽视这个数据吃的亏,再引出专业分析"。

还有个小技巧:故意留些 "不完美"。比如在指令里说 "最后一段不用总结全文,就写一个我现在还没想通的问题,比如 ' 如果用户留存率和活跃度成反比,该优先保哪个?'"。这种带点 "半成品感" 的内容,反而更像真人写的。

🎭 没注入 "个人视角",AI 写的像说明书

AI 最擅长写 "客观陈述",但最缺的是 "主观体验"。你看那些能过原创检测的 AI 文章,都有个共同点:到处是 "我觉得"" 我发现 ""根据我的经验"。这些词看似不起眼,却是区别原创和抄袭的关键。

举个例子,写旅游攻略,AI 默认会写 "XX 景点开放时间是 8:00-18:00,建议游玩 3 小时"。这种纯信息罗列,跟旅游官网的介绍没区别,不被判抄袭才怪。但如果改成 "根据我三次去 XX 景点的经验,最好避开周末上午 10 点的旅行团高峰,其实下午 4 点阳光斜照时拍照片最美,虽然那时工作人员已经开始打扫,但只要别碰清洁设备,他们不会赶人"。

怎么让 AI 学会加个人视角?你得在指令里把自己 "拆解开"。比如 "用我这个做了 5 年社区团购的人的口吻写,要带点行业黑话,比如不说 ' 用户复购 ',说 ' 老客翻单 ';提到竞争对手时,用 ' 隔壁老王他们家 ' 这种说法;分析问题时,先骂一句 ' 这破系统又卡了 ' 再讲解决方案"。

我有个做美妆测评的朋友,她的秘诀是每次都在指令里加一句:"必须提到我是敏感肌,所有产品评价都要从敏感肌视角出发,比如不说 ' 这款面霜很滋润 ',说 ' 我涂完第二天没泛红,但 T 区会有点黏枕头 '"。这种强个人化的内容,根本不可能跟别人撞车。

📊 缺 "数据锚点",AI 容易瞎编还撞车

很多人不知道,AI 在写数据类内容时,特别容易 "偷懒"。如果你的指令里没给具体数据来源,它大概率会挑那些被引用最多的 "通用数据" 来写,比如 "据统计,80% 的用户都喜欢 XX"。这些数据早被用烂了,查重系统一抓一个准。

正确的做法是给 AI"拴上缰绳"。在指令里明确写:"必须引用 XX 机构 2024 年发布的《XX 行业报告》第 12 页的数据,具体到小数点后一位,比如 '67.3%' 而不是 ' 约 67%';分析时要结合我所在公司的实际情况 —— 我们去年的这项数据是 58.9%,解释为什么会有这个差距"。

更绝的是,你可以故意给 AI 一些 "独家数据"。比如 "用我整理的本小区 30 户人家的垃圾分类情况(具体数据:可回收物占比 23%,厨余 45%),分析和全市平均水平的差异,不准用 ' 可能 '' 大概 ' 这类词,必须给出具体原因推测"。这种带着 "私人数据" 的内容,根本不可能和别人重复。

记住,AI 生成内容的原创性,80% 取决于你的指令质量。别再抱怨 AI 写的像抄袭了,先看看自己给的指令是不是太 "大众化"。那些能轻松过原创检测的 AI 文章,背后都是被精心设计过的指令 —— 有具体场景、有个人印记、有新鲜数据、有独特视角。下次写指令时,试着把自己当成导演,AI 只是个执行的演员,剧本写得越细,拍出来的作品才越可能是 "独一份"。