最近在 AI 绘画社群里逛,发现好多人都在吐槽同一个问题 —— 对着画布半天敲不出一个词,好不容易写了 prompt,出来的图不是千篇一律就是完全跑偏。其实这事儿太正常了,我自己也遇到过,连续肝了一周商单后,脑子就像被格式化了似的,连最简单的人物头像都不知道该怎么描述。

但你有没有想过,灵感枯竭可能不是创意的问题,而是我们和 AI 对话的方式出了问题。今天就把压箱底的干货掏出来,从 prompt 公式到原创技巧,手把手教你把 AI 变成随叫随到的灵感助手。

🎯 先搞懂:灵感枯竭的本质是 “对话错位”

很多人觉得灵感没了就是脑子空了,其实更可能是你和 AI 的沟通不在一个频道上。AI 本质是个超级数据库,你喂给它的描述越模糊,它返回的结果就越平庸。

比如你写 “一个漂亮的女孩”,这就等于没说 ——AI 哪知道你觉得什么是漂亮?是日系萌妹还是欧美御姐?是古风还是赛博朋克?但如果你说 “20 岁亚裔女孩,丹凤眼配琥珀色美瞳,齐肩黑发带几缕挑染的银灰色,穿着 oversize 的黑色卫衣,背景是雨夜的霓虹灯小巷”,出来的图立刻就有了灵魂。

还有个常见误区是过度依赖形容词。“好看的风景”“很酷的汽车” 这种词对 AI 来说等于噪音。试着把形容词换成具体的参照物和场景,比如 “像宫崎骏动画里的夏日森林,阳光透过层叠的树叶形成光斑,地面上有未干的雨水反光,远处有冒烟的小木屋”,效果会好 10 倍。

最容易被忽略的一点是 ——AI 需要 “上下文”。你单独说 “红色”,它可能给你红色的任何东西。但如果你说 “莫奈风格的睡莲,主色调是被夕阳染成的深红色,水面有不规则的波纹,笔触要松散模糊”,它就知道该往哪个方向发力了。

📝 基础款 prompt 构建法:3 要素公式

别一上来就追求高大上的技巧,先把基础框架搭好。我测试过十几款主流 AI 绘画工具,发现不管是 Midjourney 还是 Stable Diffusion,都吃这套公式:主体 + 状态 + 环境。

主体要具体到能落地 —— 不是 “一只猫”,而是 “英国短毛猫,蓝灰色毛发,绿眼睛,戴着红色蝴蝶结”。状态得有动态感,“蜷缩在沙发上打盹” 就比 “坐着” 强,“尾巴轻轻摇摆” 又比 “蜷缩” 多了层细节。环境描写要带点氛围,“午后阳光透过纱帘照进来的客厅,木地板上铺着波斯地毯”,画面感一下就出来了。

再升级一点,可以加个 “风格后缀”。比如在刚才的描述后面加 “by Hayao Miyazaki, watercolor style, soft lighting”,AI 会自动往宫崎骏的水彩风格靠。这里有个小技巧:用艺术家名字 + 艺术流派 + 光影效果的组合,比单纯说 “油画风格” 精准得多。

举个实际案例,之前帮客户做过一组宠物写真,用的 prompt 是 “棕色泰迪犬,前爪搭在复古打字机上,嘴里叼着一张写着‘我爱你’的纸条,背景是堆满旧书的橡木书架,暖黄色台灯照亮局部,摄影风格参考 Ansel Adams 的黑白纪实,保留狗狗眼睛的彩色”。出来的图直接被客户当头像用了。

✨ 高级玩家的 prompt 公式:5 种万能模板

玩熟了基础款,就可以试试这些进阶公式。亲测在 Midjourney V6 和 Stable Diffusion XL 上效果最好,出图既独特又有细节。

场景构建公式:时空坐标 + 视觉焦点 + 感官细节。比如 “1920 年代上海法租界的雨夜,旗袍女子撑着油纸伞站在有轨电车旁,雨水打湿的路面反射霓虹灯的光晕,空气中飘着栀子花的香味,镜头用 35mm 胶片感,轻微失焦”。这种写法能让 AI 自动补全很多符合时代背景的细节。

风格融合公式:核心风格 + 对立元素 + 过渡词。举个例子,“赛博朋克风格的江南水乡,青石板路变成发光的电路,乌篷船装有霓虹灯带,白墙黛瓦上爬满光纤线缆,用‘湿润的金属质感’衔接科技与传统元素”。这里的 “湿润的金属质感” 就是关键,能让两种冲突风格自然融合。

情绪传递公式:具体动作 + 微表情 + 环境隐喻。想表达孤独感可以写 “穿白色连衣裙的女孩坐在空荡荡的地铁站台,脚尖轻轻点着地面,眼神盯着缓缓关闭的车门倒影,站台灯光忽明忽暗,只有一个行李箱在身边,影子被拉得很长”。AI 会捕捉这些细节来传递情绪。

细节爆炸公式:主体 + 5 个以上局部特写 + 材质描写。适合做产品设计图,比如 “蒸汽朋克风格的机械手表,表盘是放大镜式的圆形玻璃,指针由黄铜齿轮组成,表带用深棕色鳄鱼皮拼接金属链条,表背上能看到跳动的机械结构,表面有细微的划痕和氧化痕迹”。细节越多,AI 发挥空间越大。

动态捕捉公式:动作起始 + 动作高潮 + 动作余韵。拍运动场景特别好用,“冲浪者在巨浪中保持平衡,左脚在前微微弯曲,右手向后伸展保持重心,浪花在冲浪板边缘破碎成白色泡沫,水滴在空中形成弧线,背景是即将落下的夕阳”。这样写出来的图会有强烈的动感。

🚀 原创性提升技巧:从 “复制” 到 “创造”

用公式能解决 “画什么” 的问题,但要做出让人眼前一亮的作品,还得有点独家技巧。这些方法都是我踩了无数坑总结出来的,亲测能让作品辨识度飙升。

把个人经历变成素材库。我有个朋友特别擅长画奇幻生物,她的秘诀是记录生活中的 “怪异瞬间”—— 比如某天看到猫和蛇对峙的姿势,就记下来改成 “狮鹫与蛟龙的对峙姿态”;吃到奇怪的水果,就描述成 “外星植物的果实,表皮有星星状纹路,切开后流出荧光蓝色汁液”。这些私人化的观察很难撞款。

跨界混搭出奇迹。试着把毫不相关的领域结合起来,比如 “用商周青铜器的纹样做机甲的铠甲”“把宋词意境转化成赛博朋克场景”。我上周试了个 “水墨山水版的火星地表”,用 “干涸的河床像毛笔拖过的飞白,红色岩石带着墨晕效果,远处的火星车变成乌篷船的造型”,效果出奇地好。

反向思维破常规。大家都画 “阳光下的向日葵”,你就试试 “月光下的向日葵,花瓣闭合时像握着的拳头,花盘里的种子发着微弱的银光”;别人都做 “未来感的城市”,你可以写 “被植物吞噬的未来城市,摩天大楼长满蕨类植物,电梯井变成瀑布,无人机拖着藤蔓飞行”。反常识的设定往往更有记忆点。

给 AI “留白”。有时候写得太细反而限制发挥,试着在 prompt 里留个模糊的点。比如 “一个戴着礼帽的神秘人,手里拿着一个盒子,盒子里装着 ——”,后面故意不写,AI 会自动填充各种有趣的内容。我用这招出过 “装着整个星空的盒子”“盒子里是另一个缩小的自己”,比我自己想的还有创意。

🛠️ 实用工具:灵感枯竭时的急救包

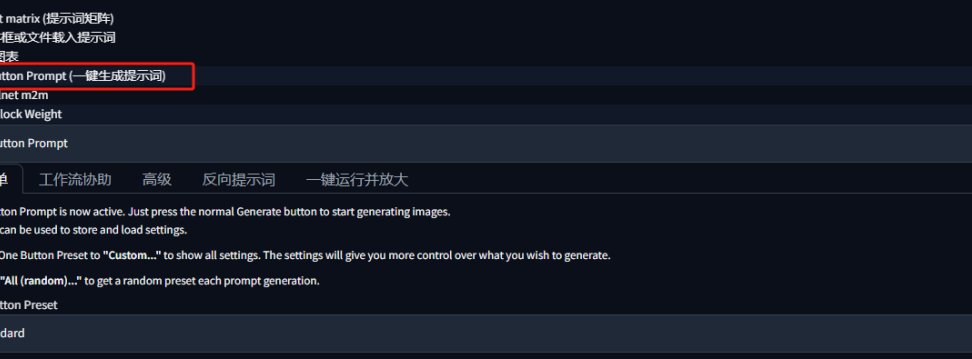

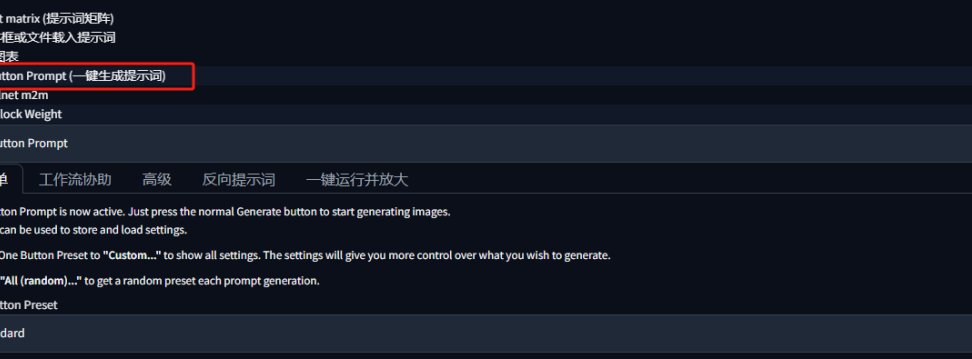

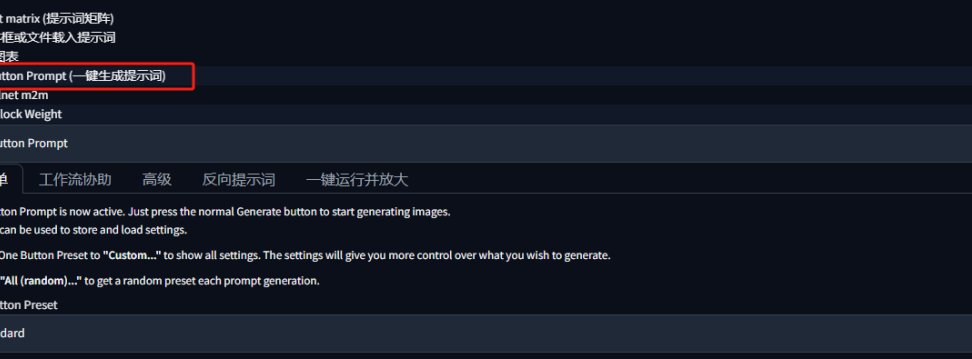

光靠脑子想不够,这些工具能帮你快速破冰。亲测每个都很好用,尤其适合卡壳的时候救急。

Prompt Base(网址:promptbase.com)上面有各种现成的高质量 prompt,分类特别细,从商业插画到概念设计都有。重点是可以直接看别人的参数设置,比如用了什么模型、步数多少、采样方法是什么。我通常是搜类似主题,然后改 50% 变成自己的。

ArtStation(网址:artstation.com)虽然不是专门的 AI 绘画平台,但上面的画师作品能给你超多灵感。看到喜欢的风格,直接把画面描述下来,再加上 “in the style of [画师名字]”,就能让 AI 模仿那种感觉。记得别直接抄,提炼出独特元素再用。

Notion 灵感库模板 自己建一个专属灵感库很重要。我用 Notion 分了几个板块:日常观察(拍的照片、看到的场景)、关键词收集(好听的颜色名、材质名)、风格参考(不同艺术流派的特点)、失败案例(哪些 prompt 效果差,为什么)。每天花 10 分钟更新,写 prompt 的时候直接调出来组合。

随机词生成器(比如randomwordgenerator.com)卡壳的时候随机生成 3 个毫不相关的词,逼着自己把它们放进同一个场景里。我试过 “雨伞、恐龙、钢琴”,最后写出 “侏罗纪公园里,霸王龙用爪子弹着露天钢琴,雨点打在琴键上,旁边放着一把撑开的红色雨伞”,出来的图特别有故事感。

🔄 长期训练:让灵感变成肌肉记忆

最后想说,灵感不是等来的,是练出来的。分享几个我坚持了半年的小习惯,现在基本很少有卡壳的时候。

每天花 15 分钟做 “prompt 速写”,随便找个东西,比如桌上的杯子,用 5 种不同风格描述它。今天用 “赛博朋克风格的马克杯”,明天用 “印象派油画里的马克杯”,后天试试 “中世纪手稿里的马克杯”。练多了就会发现,任何东西都能写出花来。

每周搞一次 “风格混搭挑战”,找两种完全不同的风格硬凑。比如 “浮世绘 + 工业风”“巴洛克 + 像素艺术”。刚开始会很别扭,但练到第三周就会越来越顺。这种训练能打破你的思维定式,让大脑习惯跨界思考。

每月做一次 “失败复盘”,把那些效果差的 prompt 列出来,分析问题在哪。是描述太模糊?还是风格不统一?或者参数设置有问题?我之前发现自己总写不好 “透明质感”,后来总结出要加 “像冰一样的折射率”“边缘有彩虹色反光” 这些细节,之后再出就很准了。

其实 AI 绘画最有趣的地方,就是你永远不知道下一张图会是什么样。灵感枯竭不可怕,可怕的是因为怕出丑就停止尝试。那些看起来很厉害的 prompt,背后都是无数次的修改和调整。

所以别纠结了,现在就打开软件,随便敲个词开始试。哪怕一开始很丑也没关系,每一次失败都是在教 AI 更懂你。慢慢你会发现,不是灵感来了才能创作,而是创作着创作着,灵感就自己跑来了。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库