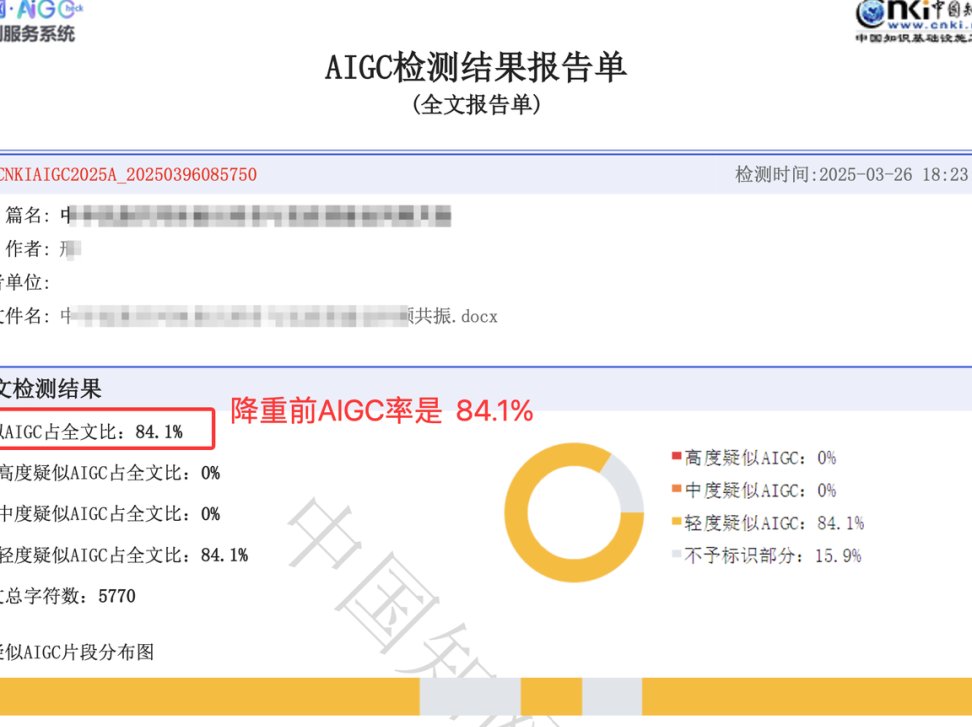

🔍 检测系统如何识别 AI 痕迹?理解底层逻辑是关键

学术论文被判定为 AI 生成,往往是因为触发了检测系统的敏感特征。现在的检测工具可不像以前那么简单了,它们会从多个维度分析文本。比如说,语义特征分析层会检测模板化句式,像 “通过分析数据可知” 这种句子,系统可能就会标记为 AI 生成。还有连接词密度,人文社科类论文里要是 “因此”“基于上述” 这些词出现太频繁,也容易被盯上。

另外,检测系统还会关注概念嵌套深度。要是一句话里连续出现 “基于机器学习的非线性优化” 这种多层抽象术语,很可能就会被判定为 AI 生成。所以,了解这些检测逻辑,咱们才能有针对性地调整论文内容。

🛠️ 人工降痕技巧:打破机器套路,增加真人痕迹

🔁 调整语言风格,弱化模板化表达

把那些太工整的句子拆分开来,别让它们看起来像机器写的。比如 “技术发展脉络” 可以改成 “技术是怎么一步步过来的”,这样更口语化。遇到专业术语,别急着直接用,试着拆解一下。像 “认知脆弱性”,换成 “动不动就犯蠢” 是不是更自然?

还要注意句子的长短和节奏,故意写得参差不齐。每 20 字左右加个 “呢”“啊”“呗” 之类的语气词,让文章更有真人的感觉。比如说,“深度学习模型需要大量训练数据” 可以改成 “深度学习模型啊,得靠海量数据喂着,不然根本跑不起来”。

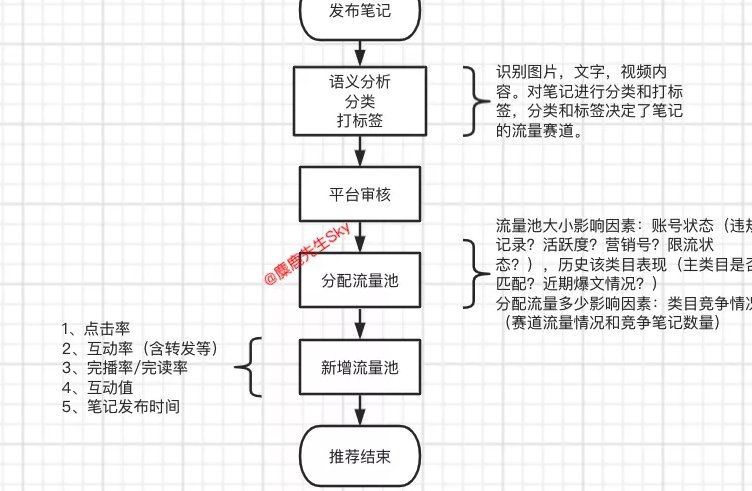

🧩 重构论证逻辑,让论文更有 “人味”

AI 喜欢用 “首先 - 其次 - 最后” 这种固定套路,咱们偏不这么来。把结论提前,中间插入一些反向观点。比如 “A 理论支持结果,但 B 研究曾质疑过……”,这样能让论文的逻辑更复杂,更像人类思考的过程。

引用文献也得有点 “心机”,别光引用主流的。选 3 篇近五年的新文献,再加上 2 篇经典老文献,最后加 1 篇有争议的研究,这样机器就很难识别了。另外,在论文里加一段研究局限,比如 “本次样本量较小,未来需进一步验证”,增加真实感。

🚀 工具推荐与使用方法:高效降痕,省时省力

📝 笔灵 AI:一键消除机器味儿

这个工具可太厉害了,亲测能把 AI 率从 78% 降到 0.2%。使用起来也很简单,不用注册,直接上传文档就行。它分学生版、编辑版和英文版,学生党选 “毕业模式” 特别管用。改完的文章还能保留原格式,不用重新调整页眉页脚,简直是救星。

🐛 茅茅虫:精准修改标红部分

要是你的检测报告里有很多标红的段落,用茅茅虫就对了。它能上传检测报告,重点修改有问题的地方。而且还能自选段落,像附录这种不用改的部分直接跳过,省时间又省钱。

✍️ 火龙果写作:对照修改超直观

火龙果写作支持左右栏对照,改写内容用绿色标出,改没改到位一目了然。新用户能免费用三次,小范围降痕的时候可以薅薅羊毛。不过它需要注册,部分功能得开会员,适合长期搞写作的人。

❌ 避坑指南:这些 “AI 味” 特征千万别踩

🚫 长难句和排比修辞

AI 特别爱写 30 字以上的复杂句,咱们要把它们拆成短句,每句带逗号不超过 20 字。像 “第一…… 第二…… 第三……” 这种排比修辞也别用,换成 “举个例子”“话说回来” 更自然。

🚫 比喻句和真人例子

检测系统对 “如同”“好比” 这种比喻句比较敏感,能删掉就删掉,用事实代替。还有,别写 “张三研究发现” 这种真人例子,改成 “已有研究表明” 更安全。

🚫 高频连接词

“因此”“鉴于”“基于上述” 这些连接词,系统见一个标红一个。直接砍断句子,或者换成 “所以呢”“话说回来”。比如说,“因此,实验结果支持假设” 可以改成 “实验结果支持假设,所以呢,这个结论还是比较可靠的”。

📊 终极解决方案:工具 + 人工,双管齐下

经过多次测试,最优的组合方案是先用笔灵 AI 整体降痕,省时又能保持格式。然后局部用火龙果写作的免费额度微调,对照修改更直观。最后人工检查一遍,重点看看连接词和案例有没有问题。

按照这个方法,一篇 AI 率 69% 的硕士论文,40 分钟就能降到 0%,而且查重率还能从 38% 降到 7%,简直是双杀!

💡 总结:降 AI 率的核心是打破机器套路,增加真人痕迹

想要提升 AIGC 检测准确率,关键在于让论文更像人类写的。通过调整语言风格、重构论证逻辑、合理使用工具,再避开那些常见的坑,就能有效降低 AI 率。记住,别等到最后一刻才动手修改,早点检测,留足时间微调,这样才能确保论文顺利通过审核。

该文章由

diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味