AI 洗稿这事儿,最近在内容圈吵得挺凶。有人觉得这是 “抄近道”,用 AI 改改别人的文章就能当成自己的原创发;也有人怕踩坑,担心被平台揪出来算抄袭。今天就掰开揉碎了聊聊,AI 洗稿到底能不能蒙混过关?真这么干了,风险又该怎么躲?

🤖 AI 洗稿都在 “洗” 些什么?常见套路大盘点

AI 洗稿,简单说就是借助人工智能算法对现有文章进行 “翻新” 处理。现在市面上不少 AI 工具都能做这个事,有的是把同义词替换个遍,比如把 “高兴” 换成 “喜悦”,“重要” 改成 “关键”;有的会调整句子结构,主动句变被动句,长句拆短句,短句凑长句;还有些更 “高级” 的,能打乱段落顺序,再用自己的逻辑重新串联。

但不管工具多花哨,核心逻辑都没变 —— 用最小的改动成本,让文章看起来 “不一样”。比如一篇讲 “夏季养生” 的文章,AI 洗稿后可能把 “多喝热水” 变成 “夏季补水很关键,建议增加饮水量”,把 “少吃辛辣” 换成 “辛辣食物在夏季应适当控制摄入”。乍一看用词不同,意思却没差。

还有些 AI 工具会 “跨风格” 洗稿。把一篇严肃的新闻稿改成口语化的自媒体文,或者把散文式的描写压缩成干货列表。这种改动看起来幅度挺大,但骨子里的信息骨架还是别人的。就像给别人的房子换了套家具,承重墙没动,格局还是老样子。

更隐蔽的是 “多篇拼凑” 式洗稿。AI 把几篇同主题的文章拆解开,各取一段,再用自己的语言重新缝合。比如写 “AI 写作工具测评”,它可能从 A 文章里抄功能描述,从 B 文章里拿用户评价,再从 C 文章里抠价格信息,最后混在一起。不仔细比对,还真难发现源头。

🚨 被判原创?没那么容易!平台早就有 “反制手段”

很多人觉得 AI 洗稿改得够 “花哨” 就能蒙混过关,被判定为原创,其实没那么简单。搜索引擎的算法现在精得很,不只是看字词表面变化。它会通过语义分析,判断两篇文章的核心观点、逻辑框架是不是高度重合。

就像去年有个自媒体账号,用 AI 把一篇科技报道改了改,换了些行业术语,调整了段落顺序,结果发布后没多久就被平台标记为 “非原创”,流量直接清零。后来查原因,就是因为文章的核心论点、案例数据跟原文太像,AI 那点小改动根本瞒不过算法的 “火眼金睛”。

现在各大平台都在升级检测技术。百度的 “飓风算法”、微信的 “原创保护机制”,都专门针对这种 “伪原创” 加强了监控。它们会建立庞大的 “内容指纹库”,哪怕你的文章只抄了某篇旧文的 30%,只要核心信息重合,就可能被判定为侵权。

还有个更扎心的情况 ——AI 洗稿很容易留下 “机器痕迹”。比如句式单调,总是 “主谓宾” 结构;或者用词奇怪,明明可以说 “买东西”,非要用 “进行商品采购” 这种生硬表达。这些 “AI 味” 浓的文章,平台算法一扫描就能识别,直接打入 “低质内容” 队列,别说原创了,能不能发出去都难说。

🧐 为什么有人觉得 AI 洗稿能 “过关”?幸存者偏差在作祟

偶尔确实有 AI 洗稿的文章没被发现,甚至拿到了原创标识。但这事儿不能只看表面。可能是原文发布时间太早,没进入平台的检测库;也可能是洗稿的内容太冷门,全网就没几篇同类文章,比对不出来。

之前见过一个案例,有人用 AI 洗了篇 2015 年的旧闻,发在一个小平台上居然过了原创。但这种情况纯属运气,跟 “技术高超” 没关系。后来那篇文章被原作者发现,直接投诉下架,账号还被禁言了一周。

还有些平台的原创审核没那么严,尤其是一些新起的小平台,技术跟不上,可能暂时查不出来。但别忘了,内容是会流转的。你在小平台发的 “伪原创”,一旦被转载到大站,分分钟就可能被揪出来。到时候连锁反应,你的账号信用分、流量权限都会受影响。

千万别被 “有人靠 AI 洗稿赚了钱” 的说法骗了。那些能长期靠这个 “存活” 的,要么是团队在背后做了大量人工修改,AI 只是辅助;要么就是在灰色地带游走,随时可能翻车。真靠纯 AI 洗稿闷声发大财的,我从业这么多年,还没见过一个。

🔍 想规避风险?这几招比 AI 洗稿靠谱 10 倍

与其琢磨怎么用 AI 洗稿不被发现,不如花心思提升内容原创度。最实在的办法,就是用 AI 做辅助,而不是当 “枪手”。比如先让 AI 列个大纲,自己再往里面填独家观点、亲身案例。这样既提高效率,又能保证内容的独特性。

还有个小技巧 ——交叉验证 + 深度加工。如果参考了某篇文章的观点,别只盯着一篇洗。多找几篇同主题的,把不同角度的信息整合起来,再用自己的逻辑重新梳理。比如写 “短视频运营技巧”,你可以结合 3 篇文章的不同方法,再加上自己实操过的案例,这样的内容,哪怕用了 AI 润色,也能算原创。

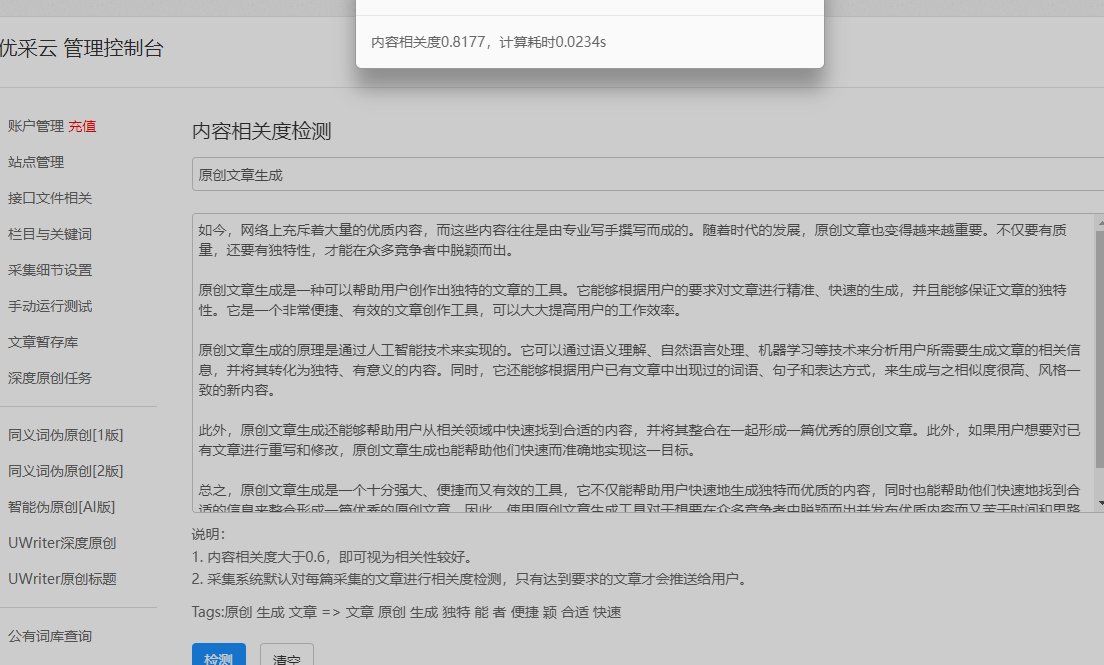

发布前一定要做原创度检测。现在很多工具都能查,比如 “原创度检测助手”,把文章放进去,能测出跟全网内容的相似度。如果超过 50%,就得重新改。别嫌麻烦,这一步能帮你避开大部分侵权风险。

更重要的是建立自己的内容库。平时多积累行业数据、用户反馈、独家采访素材。这些东西是别人没有的,用 AI 把它们组织成文章,根本不用担心被判抄袭。就像我认识的一个美食博主,她每次探店都拍视频、记笔记,用 AI 把这些素材整理成攻略,篇篇都是原创,流量还特别好。

📌 最后说句大实话:内容行业,投机取巧走不远

AI 技术确实让内容创作更高效了,但它永远替代不了人的思考。那些靠 AI 洗稿混日子的账号,就算暂时没被发现,内容也没灵魂,留不住读者。平台算法只会越来越严,读者的口味也会越来越刁,想靠 “小聪明” 吃饭,迟早会栽跟头。

真要在这行长期做下去,还是得沉下心来搞原创。哪怕写得慢一点,观点青涩一点,只要是自己的东西,就有价值。AI 可以是工具,但不能是 “捷径”。记住,平台缺的不是内容,是有态度、有温度的原创内容。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库