📌 降重与去 AI 痕迹,为啥成了当下的老大难?

现在不管是学生写论文,还是自媒体作者搞创作,都绕不开一个坎 —— 内容的原创性和 “人味”。你可能也发现了,用 AI 写点东西确实快,但交上去要么查重率爆表,要么被一眼看出 “这玩意儿是 AI 写的”,尴尬得不行。

为啥会这样?先说查重率。AI 生成的内容,很多时候是基于已有的海量数据整合出来的,难免会和网上的某些内容 “撞车”。特别是热门话题,大家都在用 AI 写,重复的概率就更高了。学校、平台对查重率卡得又严,稍微超一点就过不了关,返工成了家常便饭。

再说说 AI 痕迹。AI 写的东西,句式往往比较规整,甚至有点死板。长句套长句,逻辑倒是清晰,但少了点人类表达时的那种随意和灵动。比如你写一篇随笔,AI 可能会用一堆书面语,读起来就像在看说明书,谁能看不出来?现在很多平台都有检测 AI 内容的工具,一旦被标出来,不仅影响推荐,严重的还会被判定为违规。

这两个问题搅在一起,就成了恶性循环。为了降重,硬改句子,结果 AI 痕迹更明显;想去掉 AI 痕迹,胡乱加些口语化表达,又可能让内容变得混乱,查重率也降不下来。

🔍 双降难题的突破口,藏在细节处理里

其实想同时降低查重率和 AI 痕迹,也不是没辙,关键在于细节上的打磨。很多人觉得得大改特改,其实不然,有时候微调就能有大效果。

先看句式调整。AI 爱用长句,那就把长句拆开来。比如 “在当今社会,随着科技的不断发展,人们的生活方式发生了巨大的变化”,改成 “现在科技发展快,人们的生活方式也变了不少”。短短一句,既简洁了,又有了口语化的感觉,AI 痕迹一下就淡了。而且句子结构变了,和原文的重复度也会降低,一举两得。

然后是用词替换。别总用那些 AI 高频词。比如 “显著” 可以换成 “挺明显”,“综上所述” 换成 “这么看来”。但也不能瞎换,得结合语境,不然会显得生硬。多积累一些日常的表达方式,写的时候自然就用上了,内容也会更接地气。

还有就是加入个人特色。不管写啥,都可以加一些自己的经历或者独特的观点。比如写一篇关于旅行的文章,AI 可能会泛泛而谈景点多漂亮,你加上一句 “我去的时候正好赶上雨天,石板路滑溜溜的,反而有种不一样的感觉”,一下子就有了 “人写的” 味道,查重率也很难和别人重复。

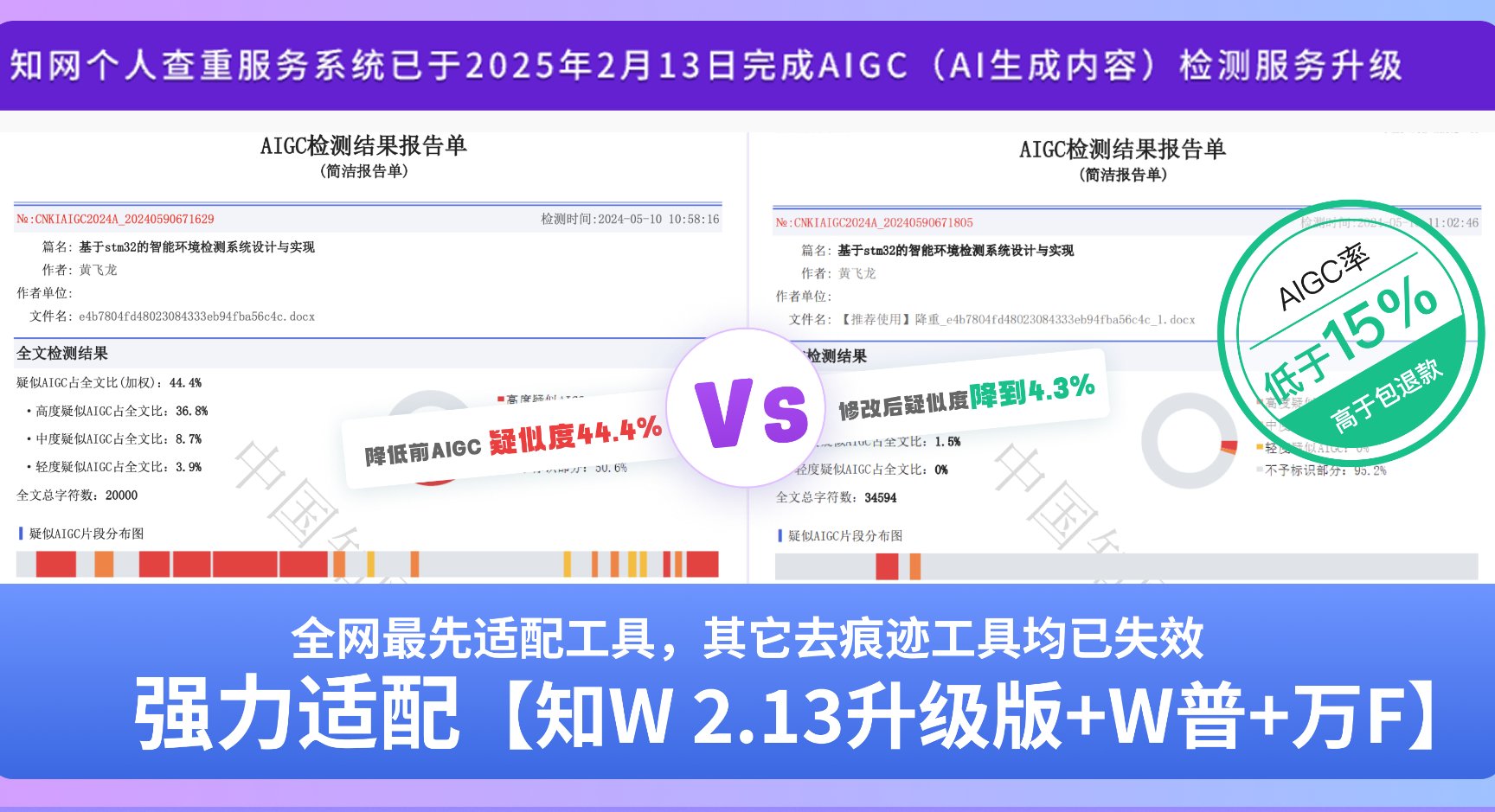

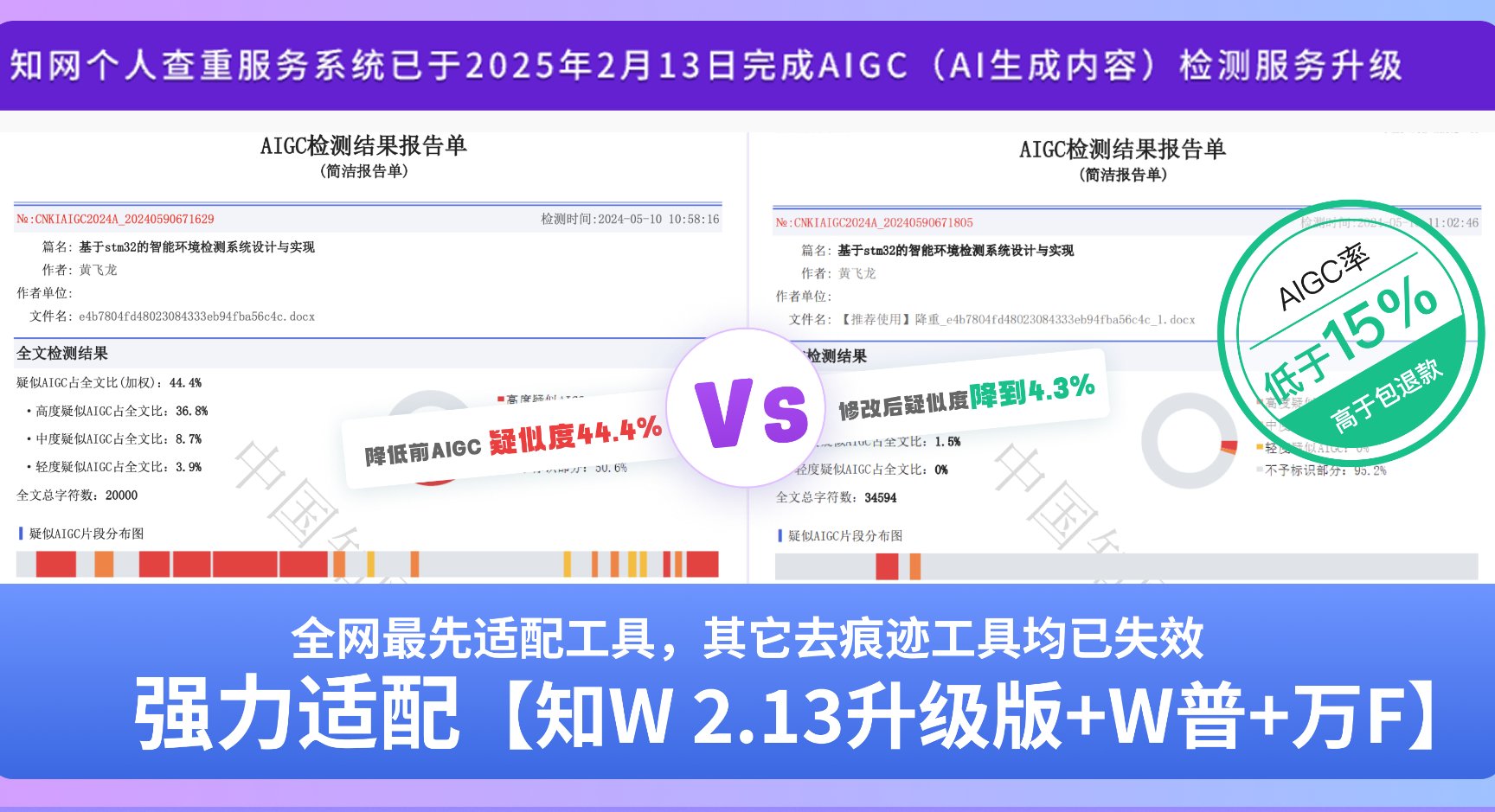

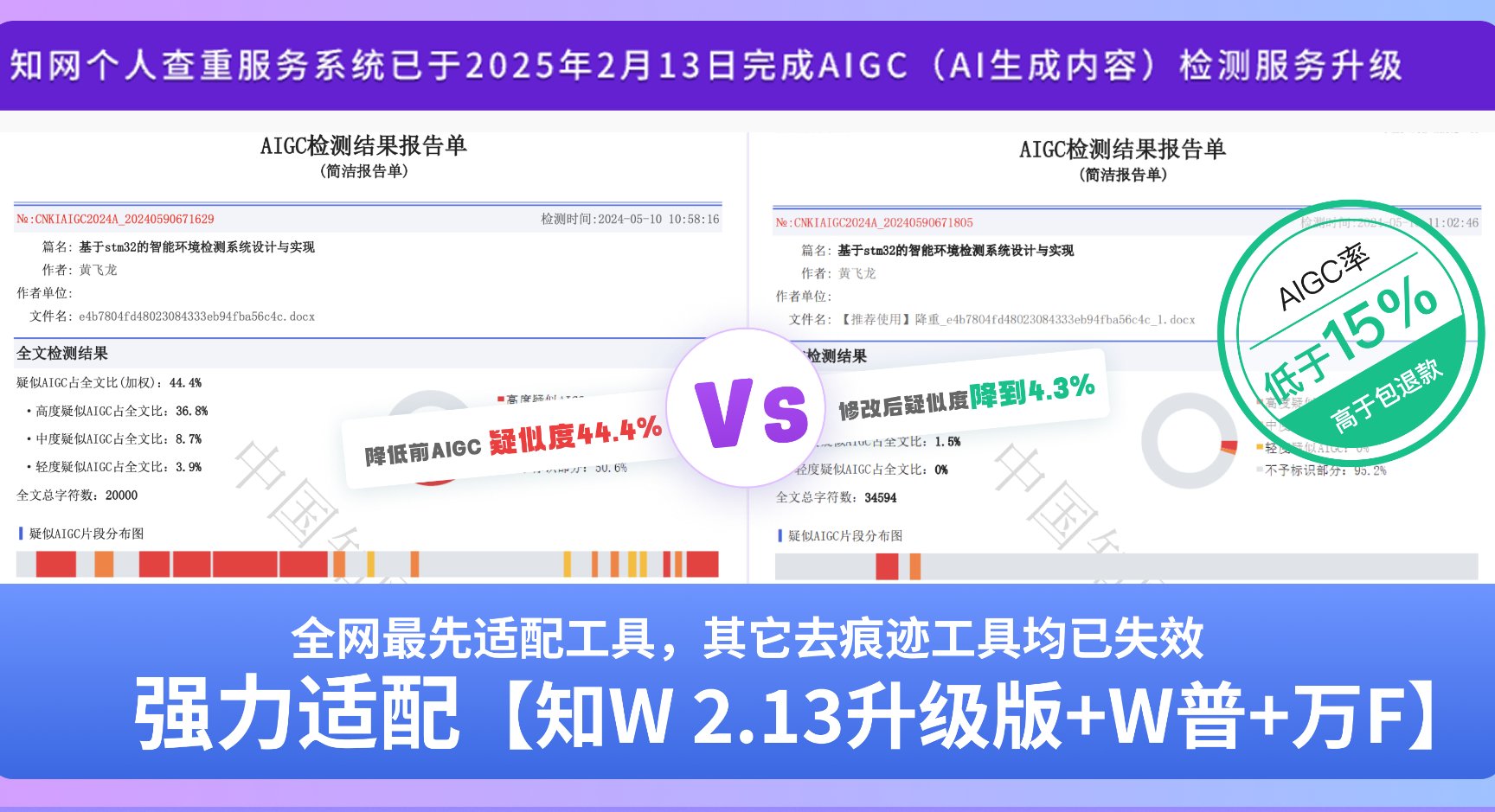

🚀 模型持续升级,是双降效果的核心保障

光靠人工调整,效率太低了,也很难应对越来越严格的检测标准。这时候,模型的持续升级就显得尤为重要。好的模型能从源头解决问题,让生成的内容本身就具备低查重、低 AI 痕迹的特质。

升级后的模型,会更懂人类的语言习惯。它能模仿不同人的说话风格,有的像朋友聊天,有的像专业分析,生成的内容不会千篇一律。这样一来,AI 痕迹自然就弱了。而且,模型会不断学习新的表达方式,避免陷入固定的句式套路,让内容更灵活。

在降重方面,升级后的模型会对数据进行更深度的处理。它不是简单地拼凑信息,而是会对内容进行重新组织和表达,即使是基于同样的知识点,也能写出不一样的话。同时,模型还能避开已有的高重复内容库,生成更具原创性的表达,从根本上降低查重率。

更重要的是,模型能根据不同的使用场景进行优化。比如写论文,它会更注重学术规范,同时减少重复表述;写自媒体文章,它会更活泼自然,符合平台的风格要求。这种针对性的升级,让双降效果更精准。

💡 实操中的小技巧,让双降效果翻倍

有了好的模型,再配上一些实操技巧,双降效果能更上一层楼。这些技巧不难,关键在于养成习惯。

写完内容后,别急着用。自己先读几遍,哪里读着别扭,就改哪里。有时候一个词换一下,感觉就完全不同。比如 “进行了研究” 改成 “研究了一下”,一下子就口语化了,AI 痕迹也淡了。

多参考不同的资料,但不是照搬。把几篇相关的内容看懂了,用自己的话重新说一遍,加入自己的理解和案例。这样既避免了查重,又让内容有了自己的特色,别人一看就知道是你用心写的。

善用工具辅助,但不依赖工具。现在有很多检测查重率和 AI 痕迹的工具,写完后可以用它们查一下,找出问题所在。但别完全跟着工具的提示改,工具只是参考,最终还是要靠自己的判断,让内容读起来自然流畅。

🌟 双降能力,已成内容创作的必备技能

现在这个时代,内容创作的门槛在降低,但要求却在提高。不管是学生、职场人还是自媒体作者,都得具备让内容低查重、低 AI 痕迹的能力。这不仅是为了应付检测,更是为了让自己的内容更有价值。

低查重、低 AI 痕迹的内容,更容易被认可。学校里,论文能顺利通过;工作中,汇报能得到好评;平台上,文章能获得更多推荐。这背后,是内容的质量和独特性在起作用。

而模型的持续升级,为我们提供了更好的助力。它让我们从繁琐的修改中解放出来,有更多时间去思考内容的核心价值。但我们也不能偷懒,还是要主动学习和实践,把模型的优势和自己的创造力结合起来,才能真正做好内容创作。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗