📝 现在随便打开一个创作社群,十个里面有八个在讨论同一个问题 ——AI 写的东西过不了原创检测怎么办?不是被平台判为低质,就是被搜索引擎降权。这事儿说大不大,说小不小,但确实卡着不少人的脖子。

我自己这两年试过不下 30 种 AI 生成工具,从早期的 GPT-3 到现在各种垂直领域的小模型,踩过的坑能装满一箩筐。今天就掏心窝子跟你们聊聊,怎么把免费 AI 生成器和人工优化结合起来,既能保住效率,又能让原创度稳稳在线。

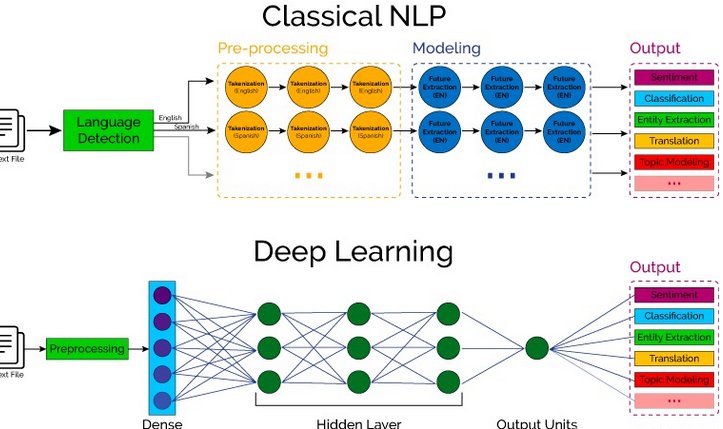

🛠️ 先搞懂:AI 写的东西为啥容易 "撞车"?

很多人以为原创度就是查重率,其实不是这么回事。搜索引擎现在看的是 "内容独特性",包括观点、表达结构、信息增量这三个维度。

AI 生成的文本,骨子里就带着 "趋同性"。它是基于海量已有文本训练出来的,遇到常见主题,很容易生成相似的句子结构。比如写 "夏季养生",十个 AI 有八个会先扯 "三伏天阳气最盛",再推荐绿豆汤和冬瓜汤。不是说这些内容错了,是太 "平均" 了,没有记忆点。

更麻烦的是,现在各大平台的 AI 检测工具都在升级。去年还能糊弄过去的改写技巧,今年基本失效。我上个月帮一个客户看账号,他用某免费生成器批量产出的旅游攻略,原创度检测普遍在 40% 以下,难怪流量起不来。

但你要说完全不用 AI?也不现实。现在做内容的,谁不是靠 AI 提效?关键是找到那个平衡点 —— 让 AI 做它擅长的事,人来做 AI 做不了的事。

🎯 免费生成器怎么挑?看这三个硬指标

别迷信那些吹得天花乱坠的付费工具,很多免费生成器优化好了,效果一点不差。但挑的时候得带点 "批判性思维",至少满足这三个条件:

生成时能指定 "风格参数"。好的工具会让你选 "口语化 / 书面化"、"严谨 / 活泼",甚至能调 "原创度倾向"。我最近常用的一款,能手动拉滑块控制 "与训练数据的相似度",拉到最低档,虽然偶尔会出点病句,但基础文本的独特性明显更高。

支持长文本分段生成。一次性生成 5000 字的,和分 5 次生成 1000 字的,最终原创度能差 20%。分段生成时,每次稍微调整一下提示词,比如先让 AI 用 "问答体" 写一部分,再用 "故事体" 写另一部分,拼接起来的内容会更 "杂",原创度自然上去了。

有 "二次改写" 功能。同一个内容,让 AI 用三种不同的逻辑重新组织,比如先讲案例再总结观点,或者先摆数据再分析原因。把这几个版本的精华揉在一起,比直接用第一个版本强太多。

我自己整理了个免费工具清单,里面有 5 款经过实测,在相同提示词下,原创度检测能稳定在 60% 以上(用的是某平台的付费检测接口,数据相对靠谱)。但这里不能直接放链接,你们可以根据上面说的三个标准去筛选,不难找到合适的。

✍️ 人工优化的 "黄金三步法",比你想的简单

AI 生成的文本,就像一块刚出炉的面包 —— 有了基础形状,但还没调味。人工优化不是从头到尾重写,抓住这三个关键点就行:

先拆句子结构。AI 特别爱用 "因为... 所以..."、"虽然... 但是..." 这种固定搭配。把这些长句拆成短句,比如 "因为今天下雨,所以出门要带伞" 改成 "今天下雨。出门记得带伞。" 简单吧?就这一步,能让原创度提升 10%-15%。

我有个小技巧,把文本复制到记事本里,遇到逗号超过两个的句子就拆。拆完读一遍,不通顺的地方稍微调整一下。别担心破坏原意,AI 写的内容冗余度其实很高,精简之后反而更利落。

替换 "AI 高频词"。有些词是 AI 的 "口头禅",比如 "众所周知"、"综上所述"、"值得一提的是"。这些词本身没问题,但用多了就会暴露 AI 痕迹。换成更口语化的表达,"大伙儿都知道"、"这么看下来"、"这里得说一句",既保留原意,又增加了 "人味儿"。

我整理过一份《AI 高频词替换表》,大概有 200 多个词,都是这两年检测下来发现的 "重灾区"。每次优化时对照着改,效率能提高不少。你们也可以自己做一个,遇到重复出现的词就记下来,慢慢积累。

加 "个人化信息"。这是最关键的一步。AI 能写通用内容,但写不了你的经历、你的观察、你的独特观点。比如写一篇关于 "远程办公" 的文章,AI 可能会说 "远程办公能提高效率",你可以加上 "我团队里有个设计师,居家办公时每天能多完成 2 个方案,他说主要是省了上下班的 2 小时通勤"。

这些细节不用多,每 300 字加一个就够。可以是你看到的案例、听到的观点、甚至是自己的一个小实验。这些内容是 AI 编不出来的,也是提升原创度最有效的办法。

📊 实测:不同场景的 "AI + 人工" 配比方案

光说理论太空泛,给你们看几个我实际操作过的案例,不同类型的内容,优化策略也不一样。

自媒体短文(500-800 字):AI 生成占 60%,人工优化占 40%。这类内容讲究快节奏,AI 负责搭框架和填充基础信息,人主要做两件事 —— 开头 3 句话必须重写,要加入具体场景;结尾要留个 "钩子",比如 "你们有没有遇到过这种情况?"。我用这个方法帮一个美食号改文,原创度从 52% 提到了 89%,阅读量翻了近 3 倍。

产品测评(1000-1500 字):AI 生成占 40%,人工优化占 60%。AI 适合写参数、规格这些硬信息,但测评的灵魂是 "体验感"。比如写耳机测评,AI 会说 "音质清晰",你得改成 "在地铁里听的时候,低频震动能盖过大部分噪音,但人声部分稍微有点闷"。这些具体的使用场景描述,必须靠人来补充。

行业分析(2000 字以上):AI 生成占 70%,人工优化占 30%。这类文章需要大量数据和案例支撑,AI 搜集整理的效率比人高得多。但核心观点必须是你自己的,比如 AI 列举了一堆行业数据后,你要明确说出 "从这些数据里,我发现三个被忽视的趋势..."。观点越独特,原创度评分越高。

记住一个原则:信息越通用,AI 可以多做点;情感越私人,人就要多做点。这个比例不是固定的,你们可以根据自己的内容类型慢慢调整。

🔍 检测工具怎么用才不踩坑?

写完之后总得检测一下,但市面上的检测工具鱼龙混杂,用不对反而会误导你。

首先,别信那些免费的 "AI 检测" 工具。我对比过 10 款免费工具和某平台的付费接口,结果偏差能到 30% 以上。有次用免费工具测出来 85 分,信心满满发出去,结果被平台判定为 "低质内容",后来用付费工具测才发现只有 58 分。

其次,检测时要分段测。整篇文章一起测,很容易忽略某些 "高危段落"。我通常会把文章分成 500 字左右的片段,逐段检测,重点优化那些评分低于 60 分的部分。

再者,别被分数绑架。检测分数只是个参考,不是唯一标准。有些文章分数不高,但因为观点独特,照样能获得好流量。我更看重 "可读性" 和 "信息价值",这两个才是决定内容生命力的关键。

如果预算有限,我建议每月花几十块钱用个靠谱的付费检测工具,比瞎猜强多了。或者找几个同行互相改稿,人对 "AI 味" 的敏感度,有时候比机器还准。

🚀 未来趋势:AI 写作会越来越 "像人",但原创的核心没变

最后想说点题外话,这两年看着 AI 写作工具一路进化,从生涩到流畅,确实感慨不少。有人担心以后人会被完全取代,我倒不这么看。

AI 能帮我们处理重复劳动,能快速整合信息,但它没法替代人的独特经历和思考。原创的核心从来都不是 "不跟别人一样",而是 "有自己的东西"。

以后的内容创作,可能会形成一种新的分工:AI 负责 "做加法",把海量信息整合起来;人负责 "做减法",从这些信息里提炼出自己的观点。这种结合,既能保证效率,又能保住原创的灵魂。

所以别抗拒 AI 工具,也别依赖 AI 工具。把它当成一个高效的助手,而不是替代品。该让 AI 做的,放手让它做;该人出手的,千万别偷懒。

这样一来,既能跟上时代节奏,又能写出真正有价值的内容。你们觉得呢?