🤖 为什么 2025 年写小说必须学会人机协同?

现在写小说的环境跟三年前完全不一样了。以前拼的是灵感和毅力,现在行业里悄悄形成了新规则 —— 不会用 AI 工具的作者,光靠手写大纲就得比别人多花一倍时间。

我上个月见过一个案例。两个新人作者同时开始准备长篇小说,A 坚持纯手工列大纲,每天花 6 小时整理人物关系,结果一个月才搭出 3 万字的框架。B 用 AI 工具辅助,每天只花 2 小时,同样时间里不仅完成了大纲,还生成了 50 多个情节分支。

这不是说 AI 能替代作者。真正厉害的是把 AI 当成 "思维放大镜"—— 你输入一个模糊的想法,它能在 3 秒内给出 20 种可能的发展方向,你再从中挑出最符合你风格的那个深化。这种协作模式下,作者的创造力反而能被放大,因为不用再纠结于 "想不出点子" 的困境。

更重要的是平台规则在变。现在晋江、起点这些大站,编辑看投稿先看大纲的 "商业潜力评分",而 AI 辅助生成的大纲往往在节奏把控、冲突设置上更符合平台算法偏好。不是说要迎合算法,但不懂这种协作模式,很可能连初审都过不了。

🛠️ 选对 AI 工具比盲目跟风重要 10 倍

市面上的 AI 写作工具已经多到让人眼花缭乱,但真正适合小说大纲创作的其实就三类。

第一类是情节生成器,比如最近很火的 "故事织机"。它的优势是能根据你输入的核心设定,自动生成符合类型逻辑的情节链。我试过输入 "民国 + 悬疑 + 女侦探",30 秒就得到了包含 12 个关键转折点的框架,省了我至少两天的脑暴时间。但要注意,这类工具容易陷入套路化,生成的情节经常有 "似曾相识" 的感觉,必须人工二次加工。

第二类是人物塑造工具,像 "角色工厂" 这种。它能帮你构建人物的行为逻辑链 —— 比如你设定主角有童年创伤,工具会自动推导出 TA 可能有的 5 种应激反应,以及这些反应如何影响剧情走向。不过用的时候要守住一个底线:核心人设必须自己定,AI 只能做细节填充。我见过有人完全让 AI 生成人物,结果写着写着就发现角色行为前后矛盾。

第三类是结构分析工具,典型代表是 "大纲医生"。它的作用是给你的初稿做体检,比如标出哪里节奏太慢,哪里冲突密度不够,甚至能对比同类型爆款小说的结构比例。我建议在大纲完成 70% 的时候用它,太早用容易被数据绑住手脚。

选工具还有个小技巧:看它的 "迭代速度"。好的 AI 工具每周都会更新模型,比如最近 "故事织机" 就新增了 "反套路情节生成" 功能,专门针对读者审美疲劳的问题。那些半年不更新的工具,基本可以 pass 了。

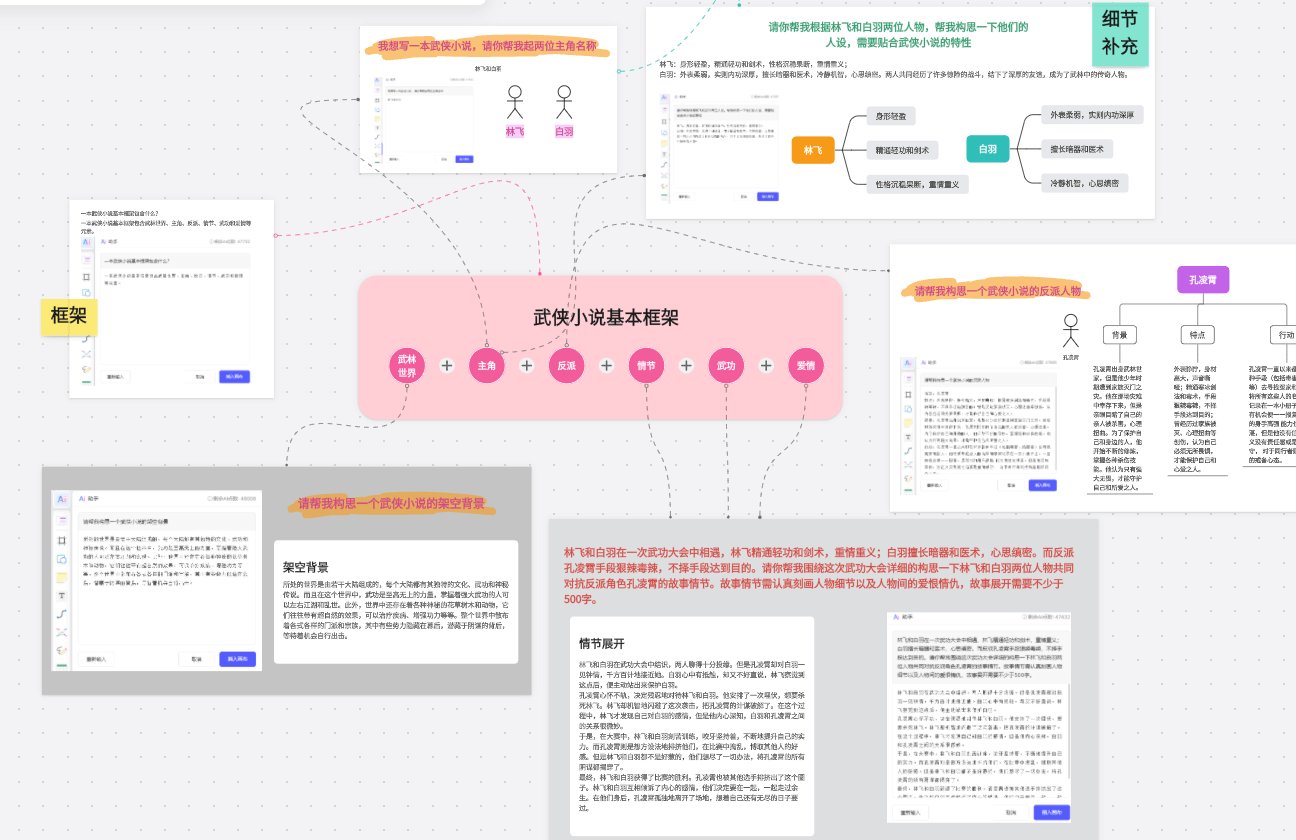

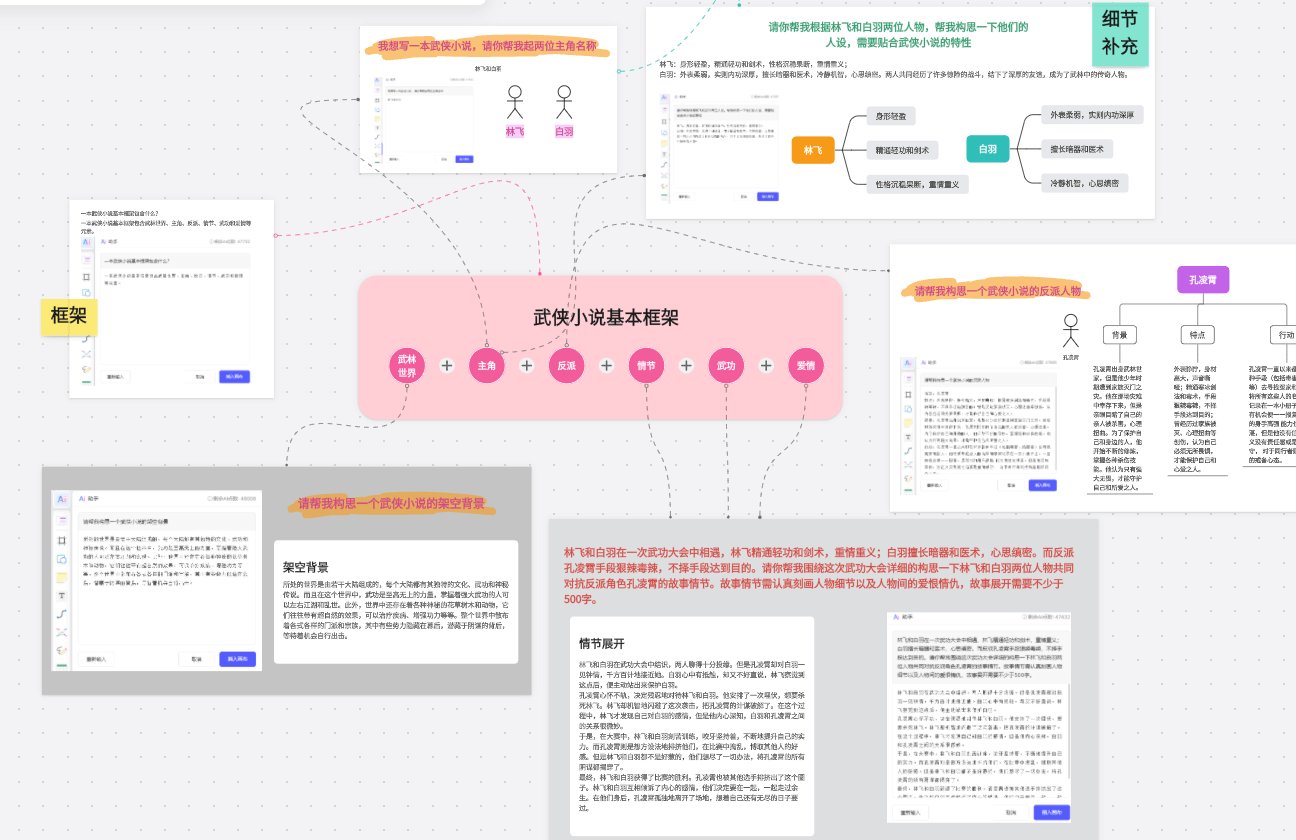

📝 人机协同写大纲的黄金流程(亲测效率提升 300%)

第一步必须是人类先搭骨架。你得把最核心的三个要素想清楚:主题立意、核心冲突、结局走向。这部分绝不能让 AI 插手,就像盖房子先确定地基打多深。我通常会用思维导图先画出来,哪怕只有寥寥几笔,也得是自己的东西。

然后进入AI 发散阶段。把你的核心设定喂给工具,比如 "在未来世界,记忆可以被买卖",让它生成 10 个可能的故事开端。这时候别着急筛选,先把所有结果都导出来,哪怕看起来很离谱的想法也留着。我上次就从一个被我标为 "废弃" 的 AI 方案里,意外找到了主角的核心动机。

接下来是人类筛选 + 重组。这一步最考验功力,你得像个导演一样,从 AI 给的素材里挑出能用的零件,重新组装成自己的东西。比如 AI 给了三个情节转折点,你可以取第一个的场景,第二个的冲突方式,第三个的结局反应,组合起来往往能产生新的化学反应。记住,AI 给的是零件,不是成品,直接用等于放弃了自己的创作主权。

之后进入循环优化阶段。把你重组后的内容再喂给 AI,让它做两件事:一是补充细节,比如某个情节发生的具体场景描述;二是预测风险,比如这个情节可能会让读者产生什么负面反馈。我通常会让 AI 模拟 3 种不同读者画像的反应,特别是针对 "杠精读者" 的吐槽,提前做好剧情补丁。

最后一步是人类终审。用一句话概括每个章节的核心功能,检查是否符合最初的主题立意。这时候可以用结构分析工具做辅助,但最终决定权一定要握在自己手里。我认识的一个大神作者,每次都在这一步故意推翻 AI 的优化建议,他说 "要保留 5% 的不合理性,那才是小说的呼吸感"。

这个流程看起来麻烦,其实熟练后每天能推进 5-8 个章节的大纲。我最近帮一个朋友改大纲,用这套方法,把他卡了两个月的悬疑小说框架,在一周内就理顺了。

⚠️ 最容易踩的 5 个坑(血的教训)

第一个坑是过度依赖 AI 的情节建议。有个作者跟我吐槽,说他让 AI 写的权谋线被读者骂 "降智"。我一看发现,AI 生成的阴谋全是教科书级别的套路,根本没考虑人物性格。AI 擅长的是逻辑推演,但人性里的那些 "不合逻辑" 的闪光点,还得靠人来加。

第二个坑是忽略 AI 的知识盲区。现在的 AI 对 2023 年之后的社会事件理解还很模糊,如果你写的是近未来题材,涉及最新科技或社会现象,必须自己做功课。我上次写元宇宙相关的情节,AI 给出的设定居然还停留在 2022 年的水平,最后花了三天查资料才修正过来。

第三个坑是用 AI 掩盖自己的懒惰。有作者觉得反正 AI 能生成细节,自己就懒得构思核心设定。结果写着写着就发现,AI 填充的细节越来越偏离主线,最后不得不推倒重来。记住,AI 能帮你搬砖,但不能帮你画图纸。

第四个坑是不调教 AI 的风格偏好。好的 AI 工具都有 "风格学习" 功能,你可以上传 3 篇自己写的短篇,让它学习你的叙事风格。我见过有人直接用默认模式,结果 AI 生成的文字跟他自己的文风完全不搭,后期改起来更费时间。

第五个坑是忽视数据但不迷信数据。结构分析工具给出的建议,比如 "高潮部分应该占比 23%",只能当参考。我去年跟进的一个项目,完全按数据调整大纲,结果丢失了最有个人特色的暗黑风格,读者反馈反而不如初稿。

🚀 未来一年,人机协同还会怎么进化?

从目前的技术趋势看,2025 年底可能会出现场景化协同工具。比如你写古代战场戏,AI 不仅能生成情节,还能同步调出《武经总要》里的兵器细节,甚至模拟不同天气对战场的影响。这种工具会让历史题材的写作门槛大幅降低。

另一个方向是读者反馈实时接入。现在已经有平台在测试 "大纲 - 读者反应" 预测系统,你刚写出一个关键情节,AI 就能根据同类小说的历史数据,预测读者可能的评论走向,帮你提前调整争议点。

但技术再发展,有个核心不会变:AI 是服务于故事的,而故事的灵魂永远来自人类对生活的理解。我见过最厉害的作者,能把 AI 生成的狗血桥段,改写成直击人心的经典场景。这才是人机协同的最高境界 —— 用机器的效率,做人类的创作。

所以别担心 AI 会取代作者。真正该担心的是,当别人都在用 AI 放大自己的创造力时,你还在原地踏步。现在就去下载一个工具试试,从写一个短篇大纲开始,慢慢找到属于自己的协作节奏。记住,2025 年的写作竞争,比的不是谁更会用 AI,而是谁能让 AI 成为自己的专属创作助手。