🕵️♂️ 先搞懂:AI 原创度检测到底在查什么?

现在做内容的人估计都碰见过这种情况 —— 辛辛苦苦写篇稿子,一查原创度却不高。你说没抄吧,数值摆在那儿;你说抄了吧,明明是自己一字一句敲的。这背后其实是 AI 原创度检测系统在 “搞鬼”,但它到底在检测什么?

简单说,AI 原创度检测不是单看你有没有复制粘贴。早期的检测工具确实只做文本比对,找一找和已有内容的重合度。但现在的系统早就升级了,它更像一个经验丰富的编辑,会从三个维度判断:文本与现有数据库的相似度、语言表达的自然度、内容逻辑的独特性。

举个例子,你写一篇关于 “咖啡种植” 的文章,要是大段文字和某篇科普文重合,系统肯定标红。但更隐蔽的是,如果你把几篇文章的句子打乱重组,或者用同义词替换了关键词,现在的 AI 也能看出来 —— 因为它会分析句子结构、段落衔接,甚至是你用的关联词习惯。

还有个容易被忽略的点,AI 生成的文本往往有 “套路感”。比如某些 AI 写作工具喜欢用固定的句式,或者在描述数据时偏爱特定的表达方式。检测系统会捕捉这些 “AI 指纹”,哪怕你只改了几个词,它也能嗅出不对劲。

🔍 核心原理一:文本比对技术,不只是找重复

文本比对是原创度检测最基础的环节,但别以为就是简单的 “Ctrl+F”。现在的系统背后都连着超大的数据库,里面存着全网爬取的文章、书籍、论文,甚至是社交媒体内容。

它的工作逻辑有点像拼图。检测时,系统会把你的文本拆成一个个小片段 —— 可能是几个词,也可能是半句话 —— 然后在数据库里找匹配。匹配度越高,原创度评分就越低。但这里有个细节,不同长度的片段权重不一样。比如完整句子的重合,比单个词的重合影响大得多。

有意思的是,现在的比对技术还能识别 “改写痕迹”。比如你把 “人工智能技术发展迅速” 改成 “AI 技术进步很快”,早期系统可能看不出来,但现在的 AI 能发现这两句话说的是一个意思,而且结构相似。这就是为什么单纯替换同义词没用 —— 系统已经能理解语义了。

还有个技术叫 “哈希算法”,简单说就是给每个文本生成一个独特的 “数字指纹”。如果你的文章和数据库里某篇文章的指纹太像,哪怕你改了几个字,也会被判定为高度相似。这也是为什么有些自媒体洗稿后,原创度还是上不去的原因。

🧠 核心原理二:语言特征分析,捕捉 “写作习惯”

每个人写作都有自己的习惯。有人喜欢用长句,有人偏爱短句;有人爱用比喻,有人习惯直白表达。AI 原创度检测系统也在学这个 —— 它会分析你的文本特征,判断这些特征更像人写的,还是机器生成的。

比如,人类写作时难免会有 “口语化波动”。可能突然插入一个短句,或者某个词用得有点特别。但 AI 生成的文本往往更 “完美”—— 句式均匀,用词规范,甚至有点 “千篇一律”。检测系统会捕捉这种 “完美中的不自然”。

还有标点符号的使用。人类写东西时,逗号、句号的用法可能没那么规律,偶尔还会用错。但 AI 对 punctuation 的使用往往很 “标准”,甚至有点刻板。这也是一个重要的判断依据。

词汇多样性也是一个指标。人类写作时,同一个意思可能会换不同的词表达。但有些 AI 工具为了 “原创”,会刻意用生僻词,或者反过来,反复用几个高频词。这些都会被系统记下来,作为判断依据。

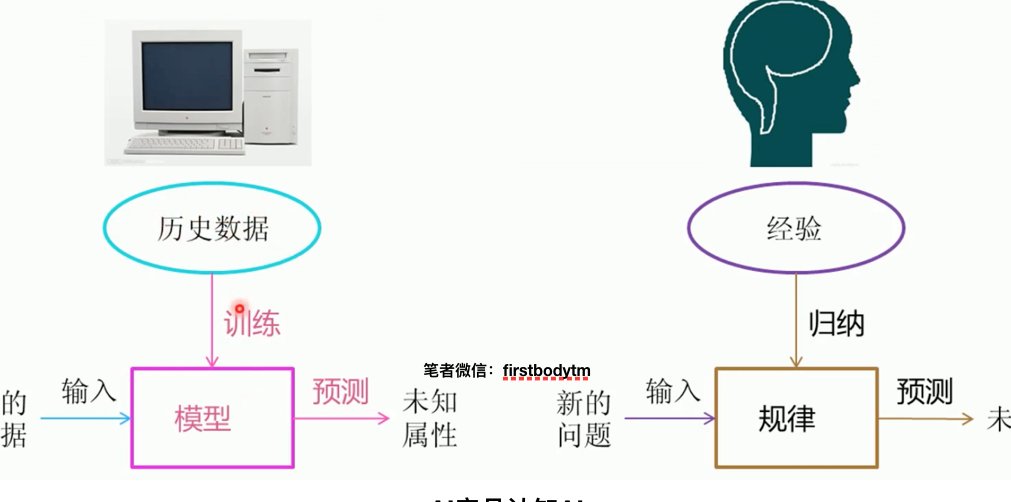

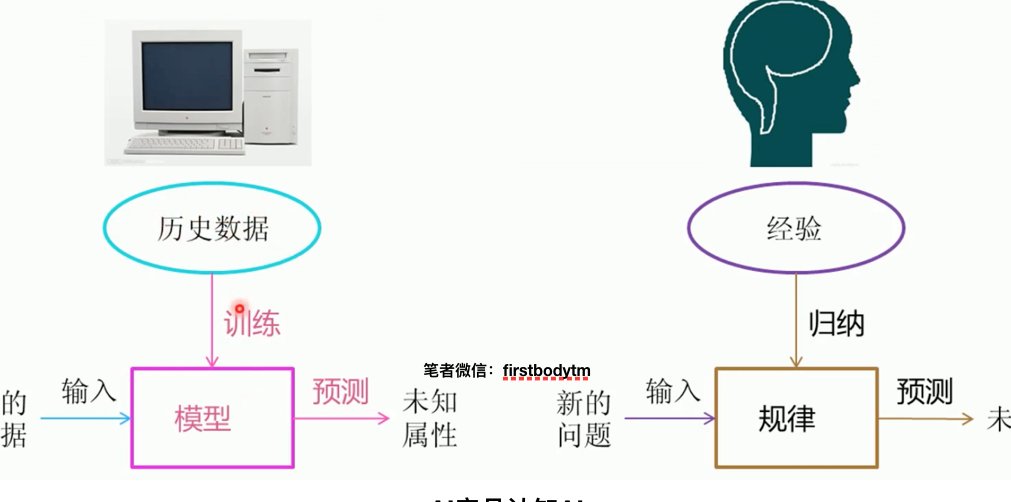

🤖 核心原理三:机器学习模型,越训练越 “精明”

现在的原创度检测系统,大多是用机器学习模型做的。简单说,就是先给模型喂大量的文本 —— 一部分是人写的,一部分是 AI 生成的 —— 让它自己找规律。训练得越多,模型判断就越准。

这些模型能学到什么?比如,AI 生成的内容在讨论复杂话题时,可能逻辑链条会突然断裂,或者观点不够深入。而人类写作时,哪怕观点简单,逻辑也更连贯。模型会捕捉这种差异。

还有情感表达。人类写东西时,情感会有起伏。可能前面还在客观分析,后面突然加入一句主观评价。但 AI 生成的情感表达往往比较 “平”,或者说,有点 “刻意”。比如强行加入 “令人惊讶的是”“值得注意的是”,反而显得不自然。

深度学习模型还能分析 “上下文一致性”。比如你前面说 “某产品销量下降”,后面却突然说 “该产品市场表现良好”,人类可能会解释这种矛盾,但 AI 生成的文本有时会忽略这种细节。检测系统就会抓住这种 “不一致”,怀疑文本的原创性。

📊 核心原理四:原创度评分机制,不是非黑即白

很多人以为原创度检测就是给个 “是” 或 “否” 的答案,但其实不是。系统会给出一个评分,比如 0-100 分,分数越高原创性越好。这个分数是怎么算出来的?

首先是重合率权重。和已有文本的重合度肯定占大头,但不同平台的标准不一样。比如学术论文查重,可能重合率超过 15% 就不行了,但自媒体平台可能允许到 30%。

然后是语义相似度。就算没有直接重合,意思太像也会扣分。比如你写的 “夏季养生要多喝水” 和数据库里的 “夏天保健需增加饮水量”,意思几乎一样,系统会算低原创分。

还有AI 特征权重。如果你的文本出现了很多机器生成的特征 —— 比如句式过于规整,或者用词太 “标准”—— 系统会给你扣更多分。这也是为什么现在很多平台不仅查抄袭,还查 “是不是 AI 写的”。

🚀 知道原理后,怎么提高原创性?

了解了 AI 原创度检测的原理,就知道该怎么针对性优化了。其实核心就是一句话:让你的文本更 “像人写的”,同时减少和已有内容的相似性。

第一招:深度理解后再写。别拿到主题就直接抄框架,先自己琢磨透。比如写 “AI 教育应用”,先想想自己的独特观点是什么,有没有不一样的案例。系统能检测到内容的 “独特性”—— 观点越新颖,原创分往往越高。

第二招:打破 “规整感”。写完后刻意改改句式,加几个口语化的表达。比如在长句里突然插入一个短句:“这个技术确实厉害 —— 不过,成本问题还没解决。” 这种 “不完美” 反而会让系统觉得更像人写的。

第三招:用自己的案例和数据。如果写行业分析,别总用网上到处都是的数据。找一些小众但可靠的数据源,或者用自己的观察案例。系统在比对时,发现你的案例在数据库里没有,会大大提高原创评分。

第四招:避免 “模板化写作”。很多人写文章喜欢用固定结构:“开头引入 - 分点论述 - 结尾总结”。偶尔换个结构,比如先抛出一个问题,中间穿插故事,最后再给观点。这种 “结构变化” 也能降低 AI 特征识别率。

第五招:分段打乱法。写完后把段落顺序调整一下 —— 前提是逻辑还能通。比如把 “原因分析” 放到 “现象描述” 前面,或者在两个论点之间插入一个小故事。这样能打破 AI 容易识别的 “套路结构”。

🔄 检测工具的 “进化” 与我们的应对

AI 原创度检测技术一直在升级。前两年还能靠 “同义词替换 + 句式微调” 混过去,现在基本行不通了。因为检测系统已经能理解语义,甚至能识别 “洗稿” 的逻辑。

比如,现在有些系统开始用 “对抗性训练”—— 先用 AI 生成大量文本,再让检测模型学习识别这些文本的特征。这就像一场 “猫鼠游戏”:AI 写作工具在进步,检测工具也在跟着进化。

应对这种变化,最靠谱的办法还是 “回归内容本质”。原创不只是形式上的独特,更重要的是内容有价值。系统再聪明,也会给有独特观点、有深度分析的文章高分。

另外,不同平台的检测标准不一样。微信公众号更看重和已有公众号文章的相似度,而学术平台则更在意和论文库的重合。发布前最好先了解目标平台用的是什么检测系统,针对性调整。

最后想说,别把原创度检测当成敌人。它其实在倒逼我们写出更好的内容。毕竟,读者真正喜欢的,永远是那些有思考、有温度、有独特视角的文章 —— 这一点,AI 再聪明也替代不了。