🔍 深度解析:用 AI 写头条真的会导致限流或封号吗?关键在于内容质量

最近很多自媒体人都在讨论一个问题,用 AI 写头条到底会不会被限流甚至封号?这个问题其实没有绝对的答案,关键还是看内容质量。接下来咱们就从平台规则、检测机制、优化策略三个方面详细聊聊。

🔒 平台规则:内容质量才是硬通货

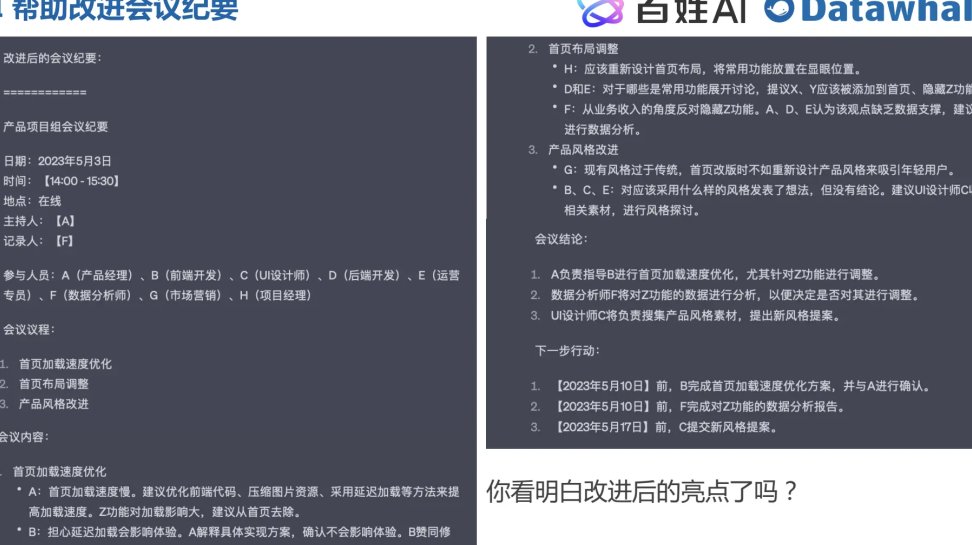

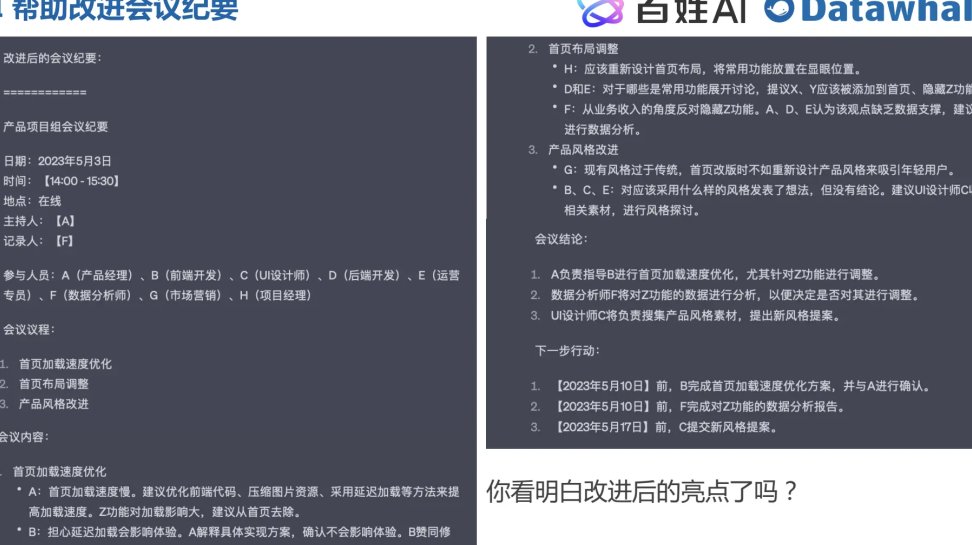

先来说说平台的态度。头条、百家号这些平台对 AI 内容的态度其实挺明确的,鼓励优质原创,打击低质水文。就拿头条来说,2025 年 6 月升级的 “首发激励计划” 里,明确把激励机制从账号维度改成了内容维度,单篇优质内容就能享受 3 倍分成。但这里的 “优质” 可不是随便说说的,平台有一套严格的标准,比如资讯得有时效性,观点得独特,分析得有深度,还得真实可信。

再看看处罚案例。2024 年 6 月,头条封禁了 5438 个账号,这些账号大多是用 AI 批量生产逻辑混乱、虚构事实的内容。还有 2025 年 5 月的一个案例,有作者直接复制 AI 生成的《北京暴雨避险指南》,结果 2 小时就收到 “内容低质” 警告,而经过人工修改的版本不仅通过审核,还获得了不错的流量。这说明平台对 AI 内容的态度是不禁止使用,但严惩低质。

🛠️ 检测机制:AI 与平台的攻防战

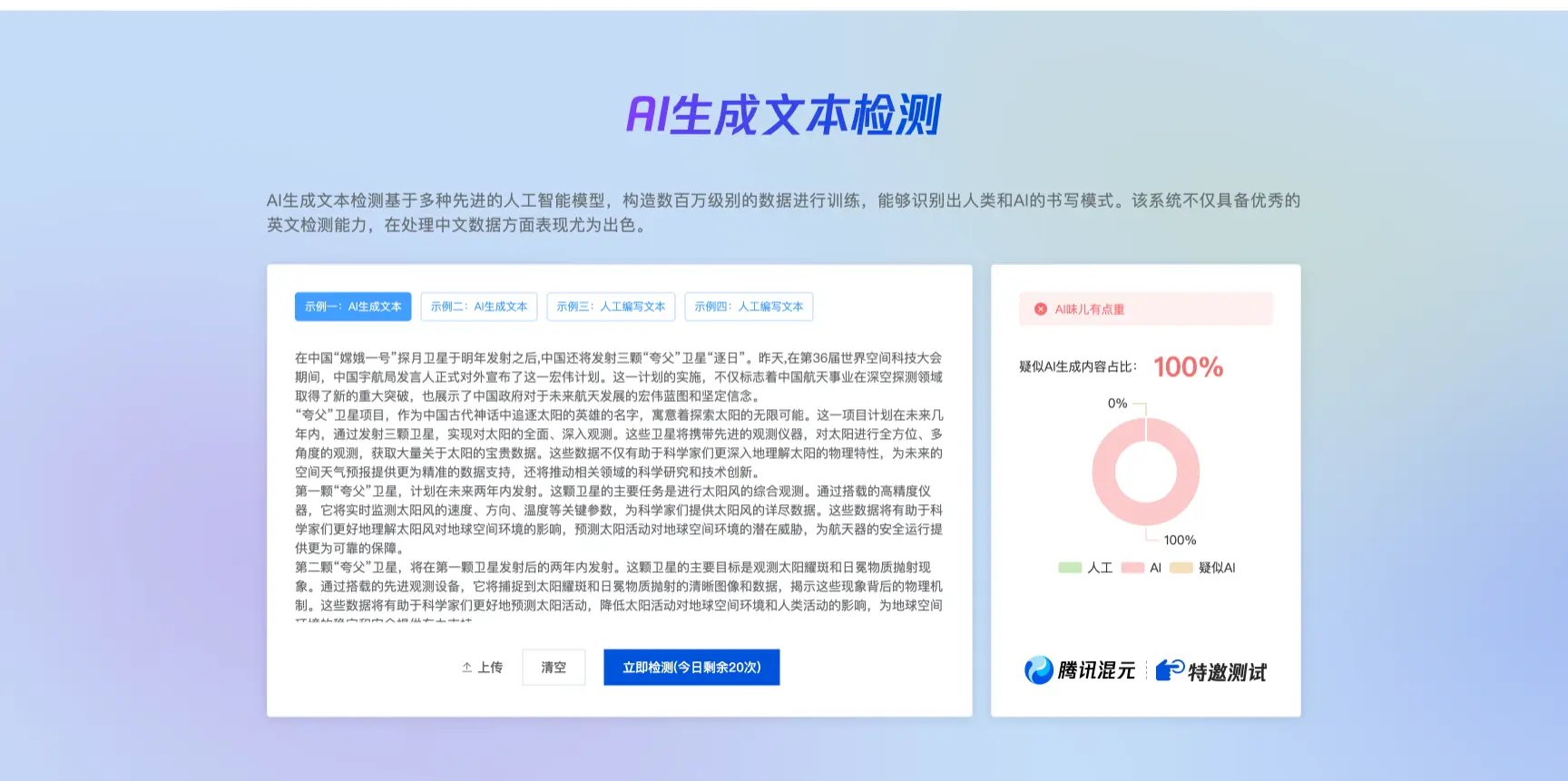

那平台是怎么检测 AI 内容的呢?现在主流的检测技术有三种:模型训练分类器、零样本分类器和文本水印法。像腾讯的 7 层检测漏斗,会从用词习惯、语法结构、逻辑连贯性等多个维度分析内容。比如 AI 生成的文本往往喜欢用 “值得注意的是”“由此可见” 这类书面语,而且情绪波动小,就像心电图的直线一样平稳。

Google DeepMind 的 SynthID - Text 水印技术更是厉害,它通过改变词汇的采样方式,在不影响内容质量的前提下嵌入水印,检测准确率大幅提升。不过,检测技术也有局限性。西湖大学研发的 Fast - DetectGPT 虽然速度提升了 340 倍,但对未知源模型生成的内容还是不太准。

🚀 优化策略:让 AI 内容 “去机器化”

既然平台主要看内容质量,那咱们就得想办法让 AI 生成的内容更像 “人话”。这里有三个实用策略:

1. AI 辅助创作:人机协作才是王道

别想着完全依赖 AI,最好的办法是让 AI 写框架,人工填细节。比如用 AI 生成文章大纲,然后自己补充具体案例、个人观点,再调整一下语言风格。就像写一篇职场干货文,AI 可能会列出 “时间管理”“沟通技巧”“职业规划” 三个点,你可以加入自己的工作经历,把每个点都讲得更生动。

2. 人工去味:打破 AI 的语言套路

如果已经用 AI 生成了全文,就得花点时间 “去 AI 味”。具体怎么做呢?第一,破坏统计语言学特征,把 “此外” 换成 “另外”,每 200 字左右加入一些口语化的表达,比如 “说白了”“举个例子”;第二,破坏模型指纹特征,改写部分句子,加入专业术语或者热点事件,比如在科技类文章里提到最近的行业新闻。

3. 工具优化:借助专业降 AI 工具

现在市面上有不少专门降 AI 味的工具,比如第五 AI 的工具箱,能把 AI 味降低到 0%,还能通过朱雀大模型的 AI 检测。还有 68 爱写 AI,它通过同义词替换、句式重组等方法,能把查重率控制在 10% 以内。不过,用工具也得注意,别过度依赖,最好再人工检查一遍。

💡 实操建议:避开限流雷区

最后给大家几点实操建议:

- 选题要精准:别选太泛的话题,比如 “如何减肥”,可以细化成 “不同体质的饮食方案”,这样既独特又有深度。

- 结构要清晰:用 “总分总” 框架,每段不超过 3 行,搭配小标题分隔,让读者一眼就能抓住重点。

- 互动要自然:在文末设置开放性问题,比如 “你经历过最惊险的暴雨事件是什么?”,引导读者评论,提升互动率。

- 数据要真实:涉及专业领域的数据,一定要引用权威来源,比如国家统计局、行业报告,避免因虚假信息被限流。

🌟 总结

用 AI 写头条会不会被限流或封号?答案是取决于内容质量。平台不反对使用 AI,但坚决打击低质内容。只要咱们遵循 “人机协作、去 AI 味、重质量” 的原则,AI 不仅不会成为绊脚石,还能成为提升效率的好帮手。记住,AI 是工具,内容才是核心。与其担心被限流,不如把精力花在打磨内容上,让每篇文章都有自己的 “指纹温度”。

该文章由

diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0% - 降 AI 去 AI 味