🤖 AI 写作的狂欢与隐忧:为什么单纯依赖工具走不远?

p3-flow-imagex-sign.byteimg.com

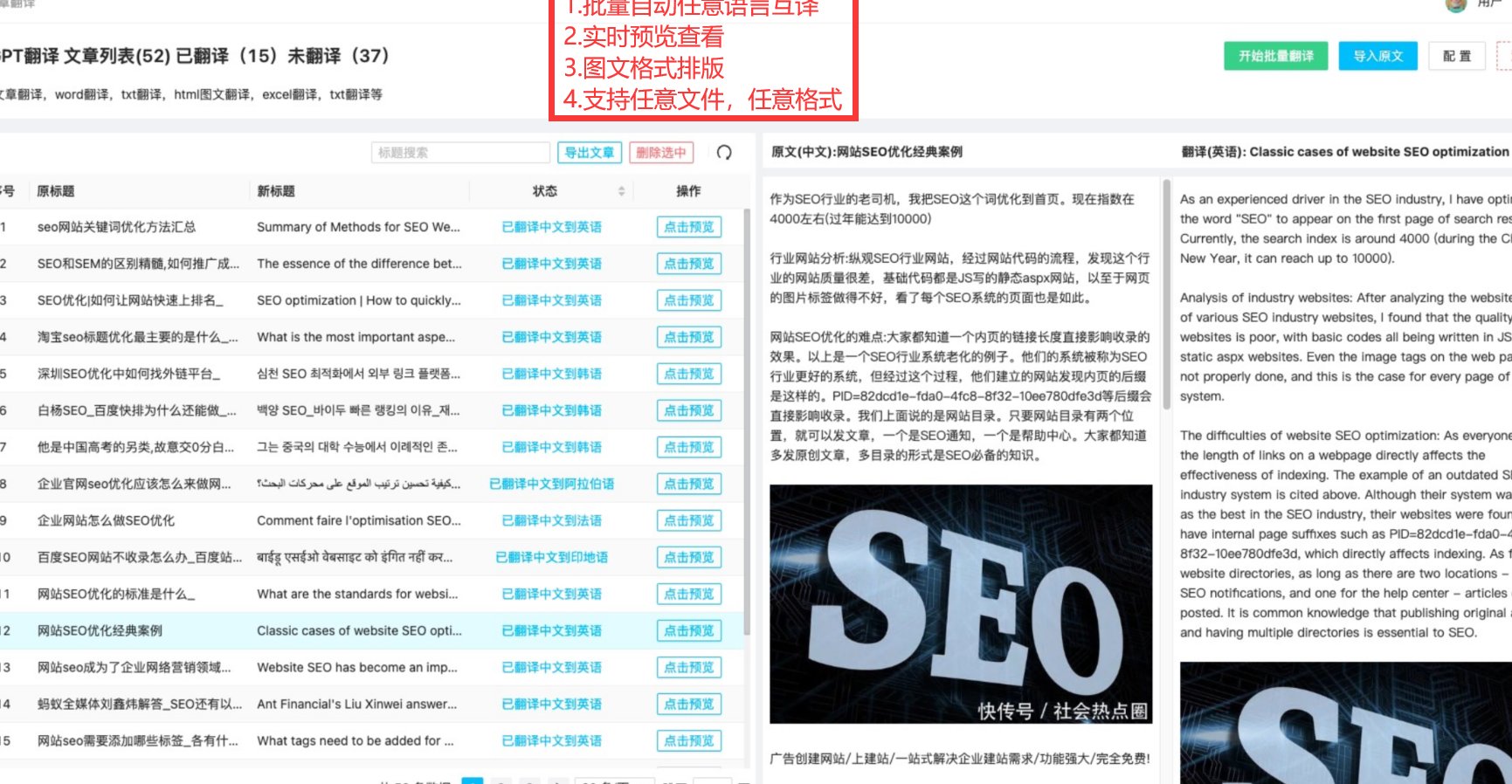

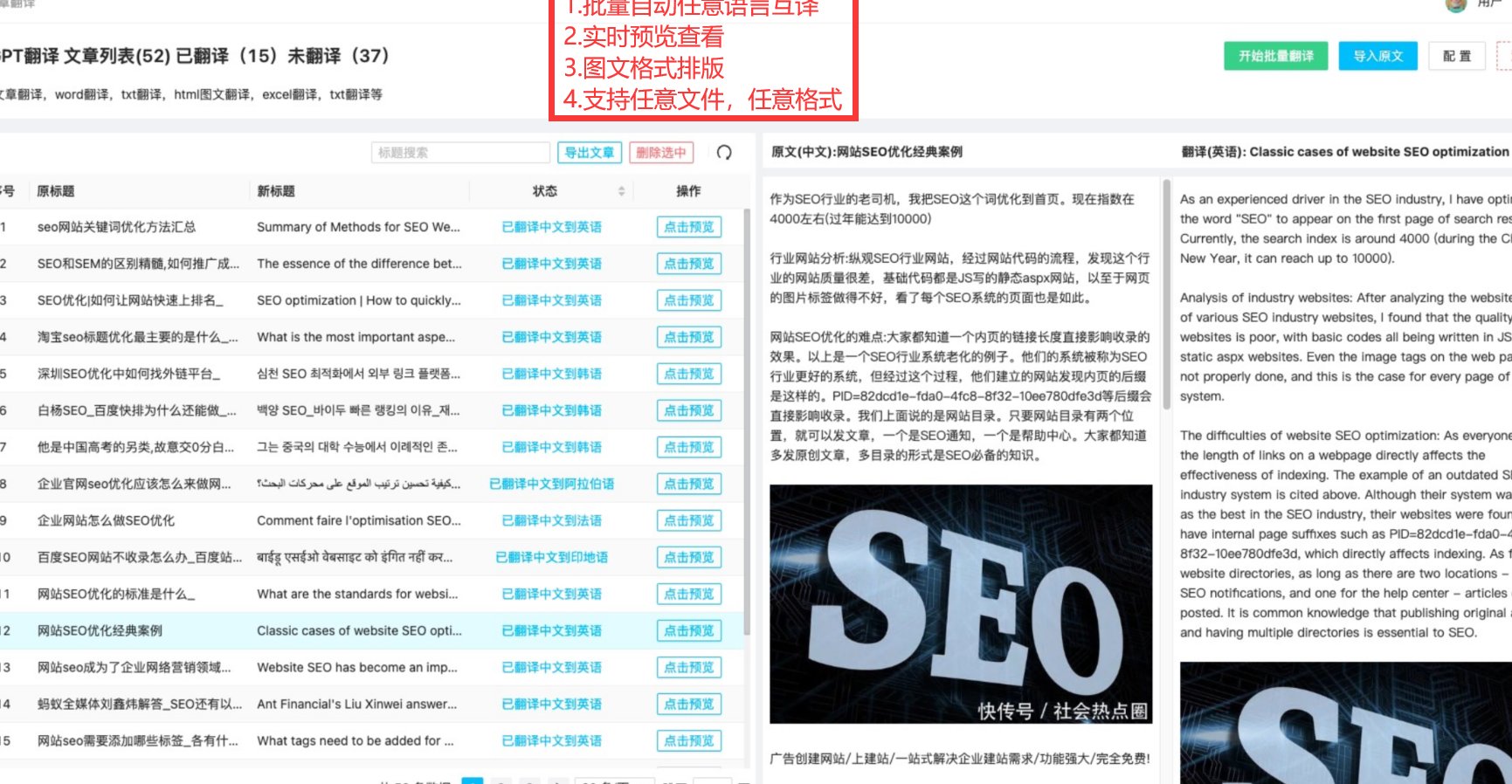

打开任何一个内容创作社群,总能看到有人晒出 AI 写作工具的 “神奇战绩”——10 分钟写出一篇千字文案,30 分钟完成整版公众号推文。不可否认,GPT-4、文心一言这些大模型确实重构了内容生产的速度,企业营销号、自媒体工作室都在批量使用 AI 工具降本增效。但你有没有发现,刷到的很多文章读起来像白开水?开头套路化、论据同质化、结尾强行升华,一眼就能看出 “AI 味”。

这不是错觉。现在主流的 AI 写作工具,本质上是基于海量数据训练的预测模型。它能快速抓取关键词、搭建框架、填充通用信息,但缺乏对内容的深度理解。比如写一篇关于 “城市咖啡馆文化” 的文章,AI 可能会罗列网红店地址、装修风格,却写不出老城区街角那家二十年老店的咖啡香里藏着的街坊故事。

更麻烦的是原创性问题。多家原创检测平台的数据显示,纯 AI 生成的内容重复率普遍在 30% 以上。搜索引擎对这类内容越来越不友好,百度去年更新的 “清风算法” 就明确打击 AI 生成的低质内容,很多依赖 AI 批量产出的账号流量断崖式下跌。

还有个容易被忽略的点 ——AI 对细节的处理总是差一口气。我见过一篇 AI 写的旅游攻略,把某个景点的开放时间写错了半小时;还有篇产品测评,居然混淆了两个型号的核心参数。这些看似微小的错误,在读者眼里就是专业性的崩塌。

✍️ 人工润色的不可替代性:那些 AI 学不会的 “创作暗码”

别误会,我不是说 AI 写作没用。恰恰相反,它是个好帮手,但得用对地方。真正的高手,都在把 AI 当 “初稿生成器”,然后用人工润色赋予内容灵魂。这就像画水墨画,AI 能快速铺好底色,而笔墨的浓淡、留白的意境,还得靠人来把控。

情感共鸣能力是人工润色的第一道防线。AI 能写出 “这款护肤品很好用”,但写不出 “熬夜赶方案时抹上它,第二天起床皮肤状态像偷睡了安稳觉” 这种带着生活气息的表达。我团队里有个编辑,擅长把产品卖点转化成用户的 “场景记忆”,她改过的家电文案,转化率比纯 AI 稿高出 47%。

逻辑的深度打磨也离不开人。AI 生成的内容常常是 “知识点堆砌”,比如写一篇关于 “远程办公效率” 的文章,它会列举工具、方法、注意事项,但不会像人那样思考 “这些方法背后的核心逻辑是什么?不同职业应该怎么适配?” 有次我们用 AI 写职场文,初稿结构松散,后来编辑重新梳理了 “个人 - 团队 - 公司” 三层逻辑,阅读完成率提升了 29%。

行业特殊性的校准更需要人工介入。每个领域都有 “行话” 和 “潜规则”,AI 很容易闹笑话。比如医疗领域的 “临床” 和 “科研” 不能混为一谈,教育行业的 “素质教育” 和 “应试技巧” 有本质区别。我们给一家律所做内容时,AI 把 “缓刑” 写成了 “暂缓执行”,幸好编辑及时纠正,否则可能误导读者。

还有个关键价值 ——风格的统一性。品牌内容需要保持一致的 “语气”,有的活泼,有的严谨,有的温暖。AI 每次生成的内容风格可能飘忽不定,而人能根据品牌调性进行统一校准。我们服务的一个母婴品牌,要求内容必须有 “妈妈般的亲切感”,编辑会特意加入 “宝宝夜里哭闹时”“给辅食加第一口蔬菜泥时” 这种细节,让读者觉得 “这是懂我的人在说话”。

🔄 协作新流程:从 “AI 写完就发” 到 “人机接力创作”

现在我们团队已经形成了成熟的 “AI + 人工” 协作模式,效率比纯人工高 3 倍,质量比纯 AI 稿好太多。这个流程不是固定的,可以根据内容类型调整,但核心逻辑相通 —— 让 AI 做机械劳动,让人做创造性工作。

第一步是给 AI 写好 “指令”。别直接丢个标题就让它写,得把核心需求说清楚。比如写一篇护肤品测评,我们会告诉 AI:“目标读者是 25-30 岁敏感肌女性,要对比 3 款产品的成分、肤感、性价比,重点突出‘温和修复’这个卖点,用‘闺蜜聊天’的语气。” 指令越具体,AI 初稿质量越高,后续修改量就越小。

拿到初稿后,先做结构减法。AI 总喜欢 “凑字数”,把相关不相关的都塞进去。我们会先通读一遍,删掉冗余段落,比如把 5 点优势浓缩成 3 点,把复杂的案例简化成读者容易理解的版本。有次 AI 写了篇关于 “早餐重要性” 的文章,列了 11 个理由,编辑精选出 “代谢、注意力、情绪”3 个核心点,反而让观点更清晰。

接着进行细节加法。这是最能体现人工价值的环节。我们会补充 AI 没提到的细节,比如加入具体数据(“这款吸尘器续航比同类产品多 20 分钟”)、真实案例(“有位用户用它解决了宠物毛发难题”)、个人见解(“我觉得这个功能更适合小户型”)。这些 “独家信息” 能让内容瞬间有了 “人味儿”。

然后是语言风格校准。通读全文,把 AI 的 “书面语” 改成符合品牌调性的表达。比如科技产品可以保留专业术语,但要解释清楚;情感类内容要多用人称代词 “我”“你”,增加互动感。我们有个技巧,把改好的段落读出来,听着别扭的地方就肯定要改。

最后做专业校验。尤其是数据、案例、观点这些硬核内容,必须人工核实。我们有个 “三人交叉检查” 机制,编辑改完后,由行业顾问看专业性,另一个编辑看逻辑和语言,确保万无一失。上次写金融科普文,AI 把 “年化收益率” 算错了,幸好顾问及时发现。

📌 不同场景的适配策略:不是所有内容都按一个套路来

“AI + 人工” 的模式不是万能公式,得看内容类型调整协作比例。有的内容 AI 可以多承担,有的则需要人主导,盲目套用只会浪费精力。我们总结了几个常见场景的适配方法,实战中挺管用的。

资讯类内容可以让 AI 多出力。比如科技新闻、政策解读,AI 能快速整合信息,人主要负责核对事实、补充背景。我们运营的一个科技号,用 AI 写快讯初稿,编辑重点检查时间、人物、事件是否准确,再加上 “这个政策对行业有什么影响” 的短评,发布速度比同行快 1-2 小时,还没出过事实错误。

观点类内容必须人主导。AI 可以提供论据和案例,但核心观点和论证逻辑得靠人来定。我们写过一篇关于 “年轻人返乡创业” 的评论,AI 给出了很多数据,但编辑结合自己的采访经历,提出了 “不是所有行业都适合返乡做” 的观点,引发了大量讨论,留言比纯数据稿多 3 倍。

产品测评类要 “AI 列框架,人填细节”。让 AI 先梳理测评维度,比如外观、性能、价格等,然后人来补充实际使用感受。有次测一款扫地机器人,AI 列出了 “吸力、续航、智能程度”,编辑加上了 “宠物掉毛时的清洁效果”“噪音对婴儿睡觉的影响” 这些用户真正关心的细节,文章成了爆款。

故事类内容得保留更多人工创作空间。AI 写的故事往往套路化,“霸道总裁爱上我”“逆袭成功” 这些模板一眼就能看穿。我们有个做法,让 AI 生成故事大纲,然后人来填充对话、心理活动、环境描写。有篇改编自真实事件的故事,编辑加入了 “主人公摸了摸口袋里皱巴巴的车票” 这样的细节,读者反馈 “更有代入感”。

📊 效果评估:怎么判断 “人机协作” 的内容够不够好?

写出来的东西好不好,不能凭感觉,得有具体的评估维度。我们团队总结了一套指标,既能看出内容质量,也能反过来优化协作流程。

基础指标看数据表现。阅读量、完读率、转发率这些是硬通货。同样主题的文章,人机协作稿的完读率通常比纯 AI 稿高 15%-30%。有次我们做了个小测试,同一篇 AI 初稿,分别让新手和资深编辑润色,结果资深编辑的版本转发率高出 2 倍,这说明润色的 “功力” 很重要。

深度指标看用户反馈。留言内容能反映读者的真实感受。纯 AI 稿的留言往往是 “路过”“谢谢分享” 这种敷衍式评论,而好的协作稿会引发具体讨论,比如 “我也遇到过这种情况”“这个方法我试过,确实有用”。我们有篇关于 “职场沟通” 的文章,收到了 43 条读者分享的亲身经历,这就是内容产生了共鸣的信号。

专业指标看行业认可度。比如投稿到垂直平台时的通过率,被同行转载的次数,甚至有没有被相关机构引用。我们写的一篇关于 “短视频运营技巧” 的文章,被 3 家行业媒体转载,还收到了线下分享的邀请,这说明内容的专业度得到了认可。

风险指标不能忽视。检查有没有事实错误、用词不当、观点偏激等问题。我们专门建了个 “错误库”,记录 AI 常犯的错误类型,比如时间混淆、概念错误、数据过时等,润色时重点排查这些 “雷区”。

🚀 未来趋势:从 “工具使用者” 到 “创作指挥官”

AI 写作工具还在快速进化,GPT-5、文心一言 4.0 这些新版本的能力越来越强,但这并不意味着人的价值在降低。恰恰相反,未来内容创作的竞争,会变成 “谁更会指挥 AI” 的竞争。

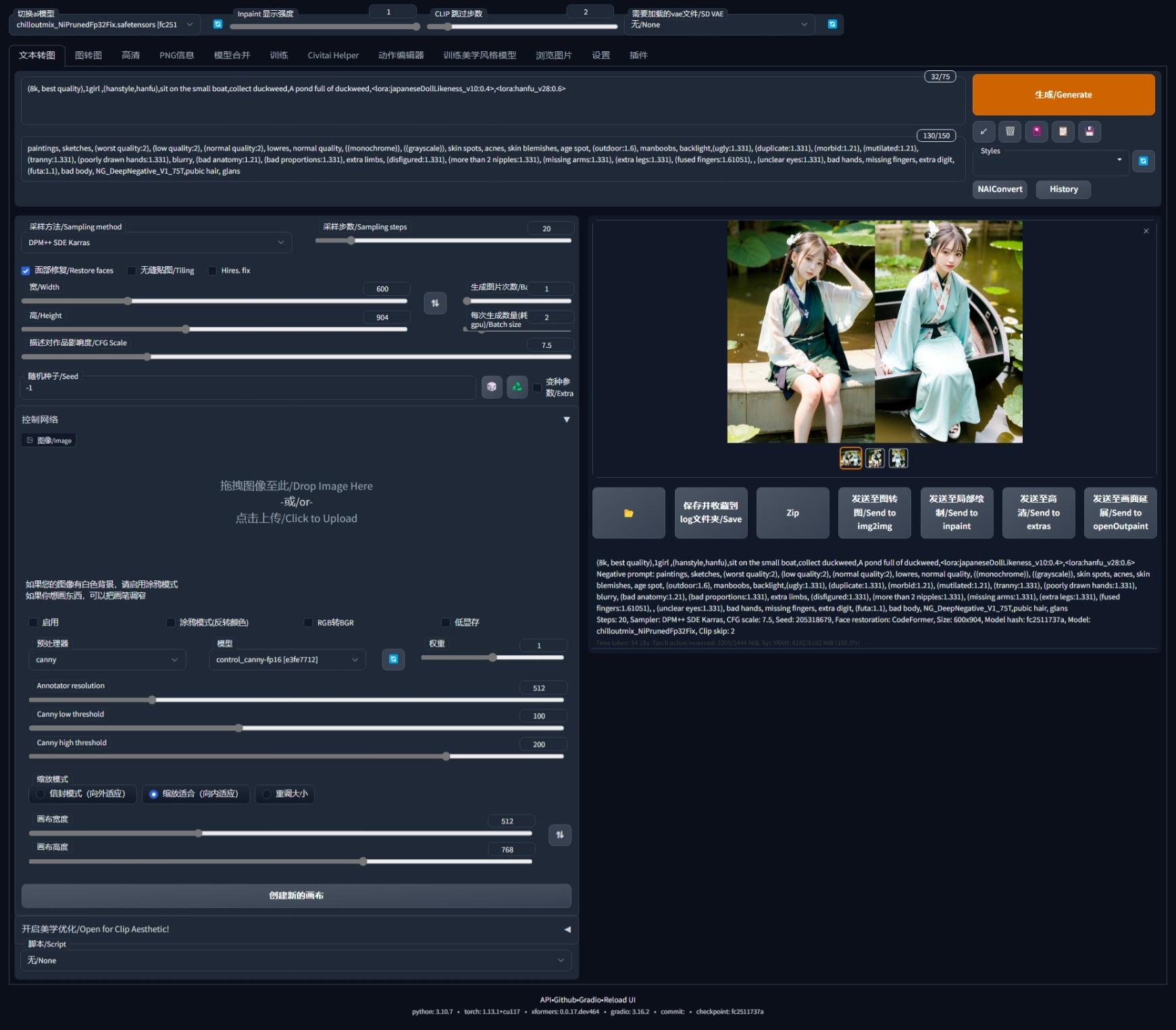

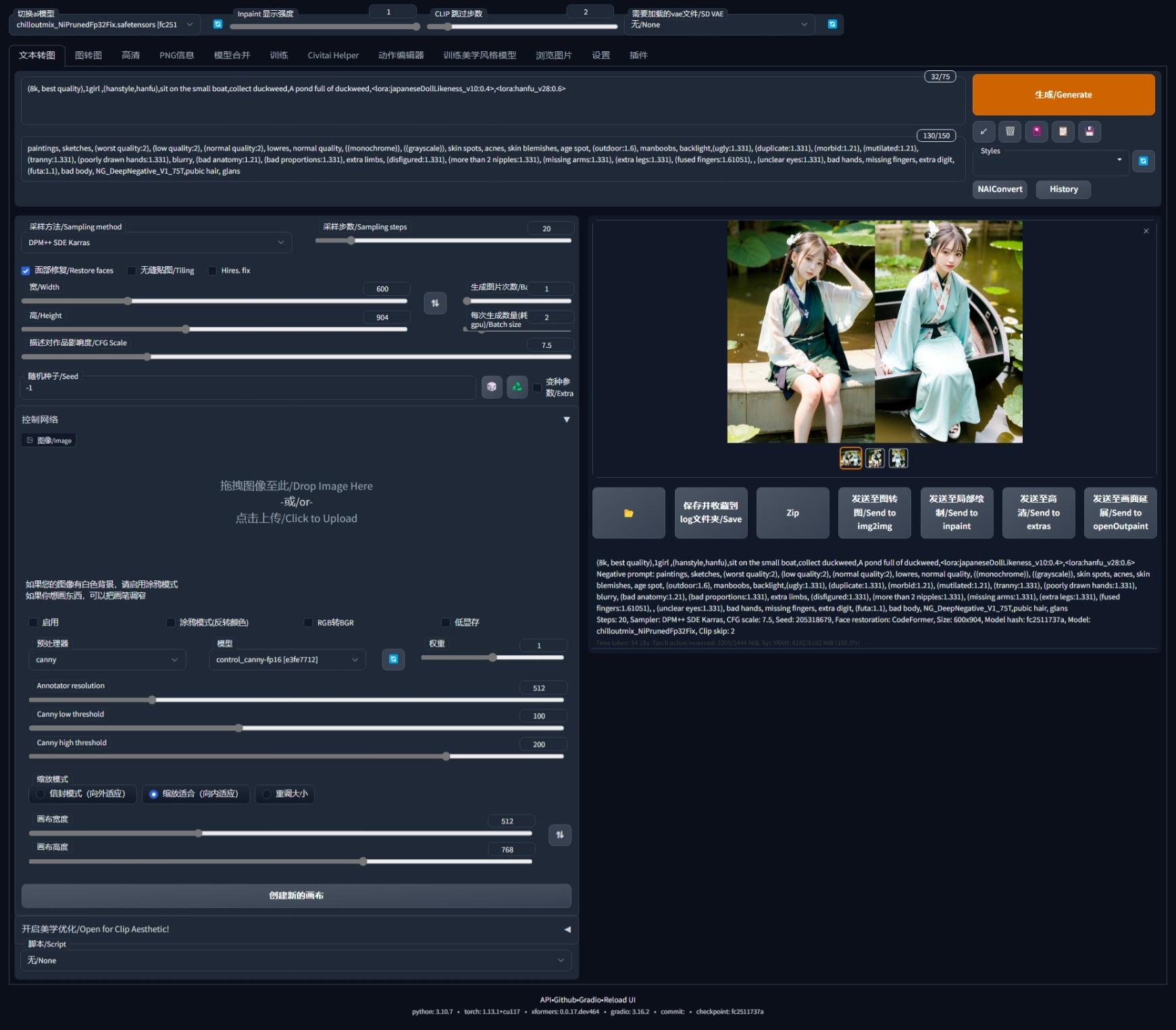

个性化训练会成为新技能。现在有些平台已经支持 “自定义 AI 模型”,你可以上传自己的作品,让 AI 学习你的写作风格。我们团队正在尝试把资深编辑的文章喂给 AI,让它模仿那种 “亲切又专业” 的语气,效果已经初显 ——AI 生成的初稿和编辑的风格相似度达到了 60%,大大减少了后续调整的工作量。

垂直领域的深度协作会更普遍。通用 AI 在专业领域总会有局限,而结合行业数据训练的垂直模型会更好用。比如医疗领域,有了专业数据支撑的 AI 能写出更准确的科普文,但最终还是需要医生审核润色;法律领域,AI 可以生成合同初稿,但律师需要把控风险点。

创作流程的智能化分工会越来越细。未来可能不是 “一个 AI 写完,一个人修改”,而是多个 AI 工具负责不同环节 —— 有的专门搭结构,有的专门找案例,有的专门优化标题,人则负责统筹和决策。就像导演指挥剧组,编剧、摄像、演员各司其职,最终呈现出完整的作品。

还有个有意思的变化 ——“润色” 会从 “修改错误” 变成 “提升独特性”。当 AI 能处理大部分基础工作后,人更重要的任务是加入 “独家视角” 和 “创新表达”。就像厨师,食材处理可以靠机器,但调味的秘方和摆盘的创意,才是真正的竞争力。

说到底,AI 写作工具就像汽车,能让我们更快到达目的地,但方向盘还得自己握。用好这个工具,既能提高效率,又能保留创作的灵魂,这才是内容创作的新出路。与其担心被 AI 取代,不如学会和它做搭档 —— 毕竟,好内容的核心永远是 “打动人心”,而这一点,还得靠人来完成。

【该文章由diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库🔗立即免费注册 开始体验工具