🔍 先搞懂:平台为什么对 AI 文 “下手” 这么狠?

最近半年,不少朋友都在吐槽,自己用 AI 写的文章发出去,阅读量跌得像坐过山车。不是平台针对谁,是算法真的在进化。现在主流平台都上线了 AI 内容检测机制,像微信公众号的 “原创保护” 系统,早就能通过语义分析识别出那种 “模板化写作”—— 段落结构雷同、观点悬浮、甚至连举例都带着明显的 “AI 腔”。

你可能没注意,平台判断内容价值的核心逻辑,永远是 “用户是否愿意花时间”。AI 生成的内容如果只是堆砌信息,没有真实体验和独特视角,用户划两下就退出去了。这种 “高跳出率” 数据一旦累积,系统会直接给账号降权。我见过一个科技号,用 AI 批量产出手机测评,三个月内流量掉了 70%,就是因为所有文章都长一个样:参数罗列 + 不痛不痒的优缺点,连读者评论都懒得回。

更关键的是,重复内容会触发 “查重机制”。AI 写作很容易陷入 “信息茧房”,比如写 “自媒体运营技巧”,十篇有八篇都会提到 “标题党”“垂直领域”,这些早就被写烂的内容,平台数据库里一搜全是,自然不会给流量。别以为改几个词就行,现在的算法能识别 “语义相似度”,换汤不换药的把戏根本瞒不过去。

✍️ 原创度不是 “伪命题”,是生存底线

总有人说 “天下文章一大抄”,但在 AI 时代,原创的标准变了。以前可能改改段落顺序就算 “原创”,现在不行了。真正的原创是 “信息增量”—— 要么提供别人没有的事实,要么给出不一样的解读,哪怕是同一个事件,你的经历和思考也是独家的。

怎么落地?给个笨办法:写任何主题前,先逼自己列三个 “只有我知道” 的点。比如写 “AI 写作工具测评”,别人都在说功能,你可以加一句 “我用这款工具写了 30 篇带货文,发现凌晨 2 点发布时,用‘疑问句标题’转化率比陈述句高 23%”—— 这个数据是你独有的,AI 编不出来,平台也会认为有价值。

还有个误区:把 “原创” 和 “文笔好” 划等号。其实平台更认 “真实感”。我关注过一个宝妈号,文笔一般,但她写 “用 AI 给孩子做辅食食谱” 时,会详细说 “第一次按 AI 配方做,孩子吃了吐,后来我把菠菜换成西兰花才解决”,这种带着 “试错痕迹” 的内容,反而比完美的 AI 文流量高。因为读者能感受到 “这是真人在分享”。

要避开 “伪原创陷阱”。有些人为了省事,用 AI 生成后直接用改写工具换同义词,结果文章读起来拗口不说,还会被判定为 “低质加工”。正确的做法是:用 AI 做素材收集,但框架和观点必须自己搭。比如写旅游攻略,让 AI 列出景点信息,然后你补充 “从东门进比西门少走 1 公里,但下午 3 点后逆光拍照不好看”—— 这些细节才是原创的灵魂。

📊 内容质量的 “隐形门槛”:用户价值才是核心

平台限流,说到底是因为你的内容 “对用户没用”。AI 写作最容易犯的错,就是把 “信息量” 当成 “价值量”。比如写 “如何提高睡眠质量”,AI 可能列 10 种方法,但读者真正需要的可能只是 “熬夜后怎么快速补觉” 这个具体场景的解决方案。

想让内容有价值,先学会 “窄化需求”。别贪大求全,聚焦一个小问题往深了挖。我之前指导过一个健康号,原来写 “糖尿病饮食指南” 没人看,后来改成 “糖尿病患者能不能吃西瓜?实测 3 种吃法的血糖变化”,阅读量直接翻了 5 倍。因为后者解决了一个具体的困惑,而不是泛泛而谈。

还要注意 “内容密度”。不是字数越多越好,是每句话都得有用。AI 经常会写 “众所周知,多喝水对身体好” 这种废话,你得删掉。换成 “我连续一周每天喝 2 升水,发现早上起来脸不肿了,但晚上 8 点后喝会起夜”—— 这种带个人体验的描述,既具体又有说服力。

用户互动数据很重要。平台会看文章的点赞、在看、收藏、评论,这些数据差,流量肯定上不去。怎么提升?在文末留个 “钩子”,比如 “你用 AI 写文时遇到过最离谱的限流是什么情况?评论区聊聊”。但别搞 “刷互动” 的小动作,平台能识别异常数据,只会适得其反。

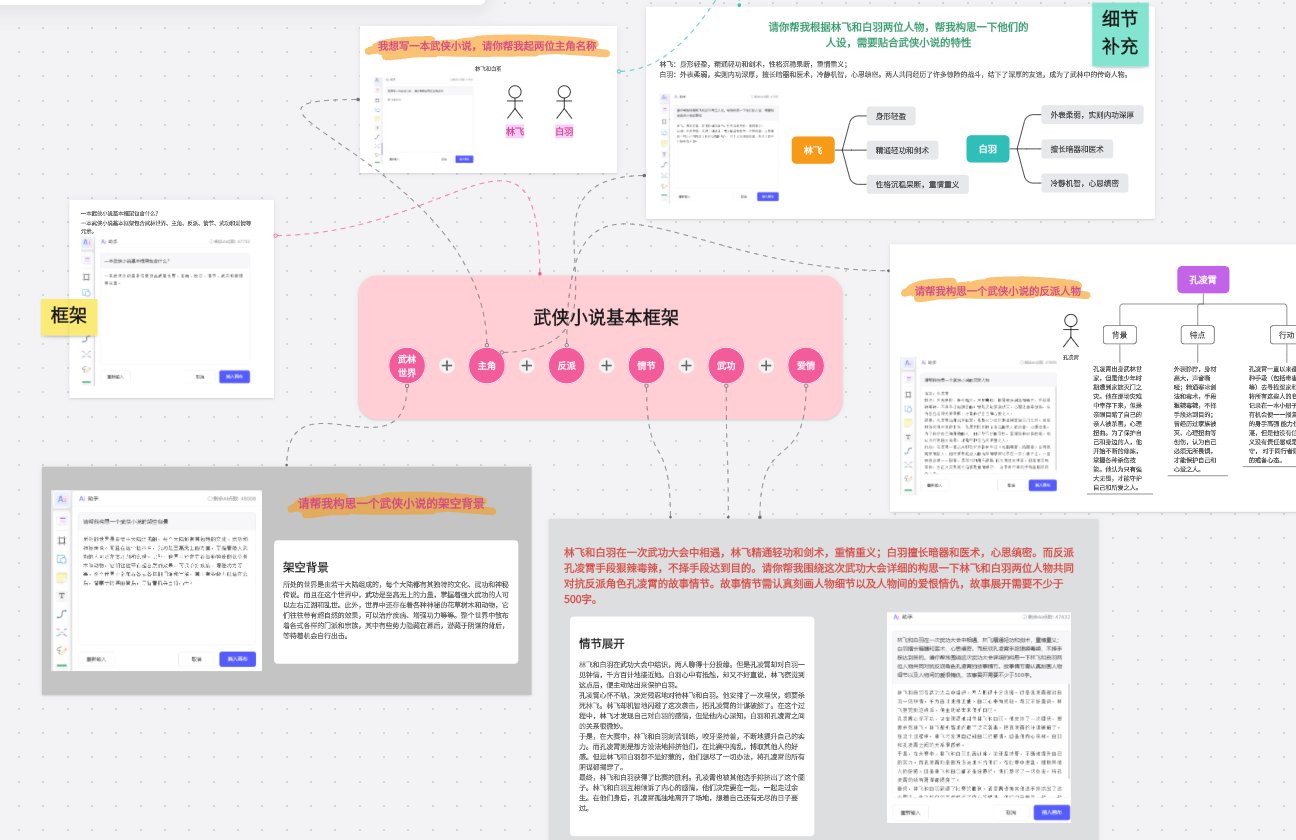

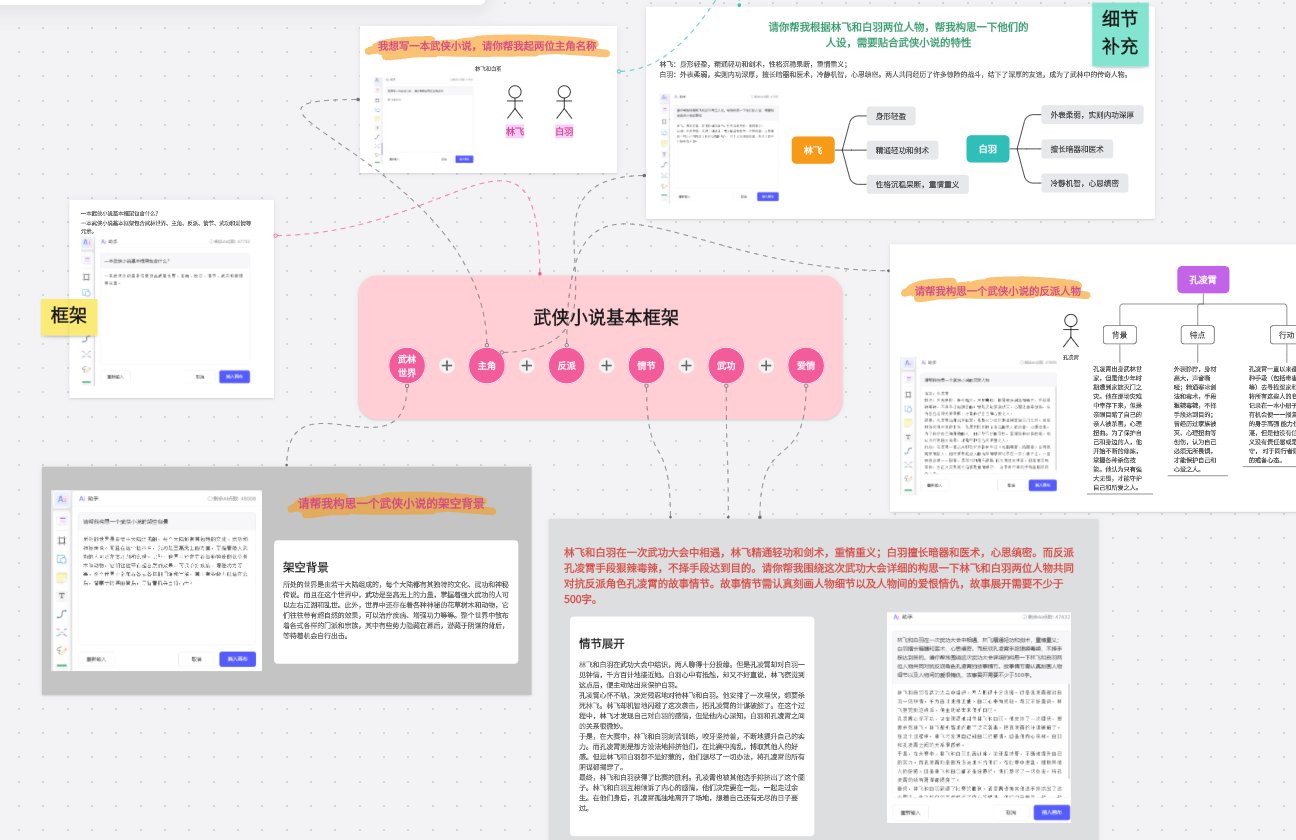

🔄 用 “人工 + 工具” 破局,别让 AI 成为 “背锅侠”

不是说不能用 AI 工具,是不能被工具牵着走。我见过高手用 AI 效率翻倍,但流量不降反升,秘诀在于 “工具只做辅助,核心判断在人”。比如用 AI 生成初稿后,至少改 3 遍:第一遍删废话,第二遍加个人经历,第三遍调整语气,让文字有 “呼吸感”。

选对工具也很关键。别用那种 “输入标题直接出全文” 的生成器,太容易模板化。推荐用 “碎片化辅助” 工具:比如用 “文案狗” 找谐音梗标题,用 “Canva” 做信息图辅助说明,用 “Grammarly” 查语法但保留口语化表达。这些工具不影响原创性,还能提升效率。

有个技巧:把 AI 当成 “资料库” 而不是 “写手”。比如写行业分析,让 AI 列出最新政策,但解读部分必须自己来。我写 “2024 年短视频新规影响” 时,AI 给了 5 条政策原文,我逐条加了 “某 MCN 机构因为违反第 3 条被罚 20 万” 的案例,这些案例是我从行业群里看来的,AI 根本拿不到。

还要警惕 “工具依赖症”。比如标题,总让 AI 生成 10 个选一个,时间长了会失去自己的语感。建议每周留 2 篇文章完全手写,保持对文字的敏感度。我认识的一个头部博主,坚持 “AI 写框架,手写金句”,她的文章里总有那么一两句能让读者记住,比如 “AI 能写攻略,但写不出我在雪山上摔的那跤有多疼”。

📈 避开限流的实操指南:从选题到发布的全流程控制

选题阶段就该避开 “雷区”。打开热搜榜,那些已经有上百篇 AI 文的话题,比如 “ChatGPT 最新功能”,除非你有独家消息,否则别碰。反而是那些 “小众但具体” 的选题,比如 “用 AI 写小红书笔记,怎么加表情符号不突兀”,竞争小,更容易出爆款。

写作时,故意留一些 “不完美”。AI 写的东西太工整,反而不像真人。你可以在文中加一句 “这段可能说得有点乱,说白了就是……”,或者 “我查了 3 个资料,说法不一样,仅供参考”。这种 “犹豫感” 会让算法觉得更像原创,读者也会觉得更真实。

发布前一定要做 “人工查重”。把文章里的核心观点或句子,复制到百度、微信搜一搜里搜一下,如果出现大量相似内容,赶紧改。重点改案例、数据、个人感受这三块,这是 AI 最容易重复的地方。我有个习惯,每篇文章至少加一个 “只有我经历过” 的细节,比如 “上周用 AI 写稿,差点把客户的公司名写错,还好发之前检查了”。

发布后别闲着,用互动数据反推优化。如果文章打开率低,说明标题或封面有问题;如果读完率低,可能是内容太枯燥。拿数据说话,比瞎猜强。比如发现 “带具体数字的标题” 打开率高,就多往这个方向调整。记住,平台更愿意给 “能带来互动” 的内容流量,哪怕它不完美。

🚨 最后说句大实话:AI 写作不是 “捷径”,是 “武器”

别指望靠 AI 轻轻松松赚流量,那是前两年的事了。现在的平台算法,本质上是在 “筛选真人”—— 谁能提供真实的价值,谁就能留下来。AI 只是个工具,就像以前的 word 一样,关键看你怎么用。

那些说 “AI 写作必死” 的人,可能没见过真正会用 AI 的人。我认识一个团队,用 AI 做初稿,然后派记者去采访补充细节,最后编辑再润色成稿,效率提高了,但原创度和深度一点没降。他们的秘诀是:AI 负责 “信息整理”,人负责 “价值注入”。

想逃离限流怪圈,记住一句话:让 AI 做它擅长的,让人做人擅长的。AI 能查资料、列框架,但不能替你经历、替你思考、替你和读者共情。把精力放在 “只有你能做” 的事情上,流量自然会来。毕竟,读者关注的是 “人”,不是 “机器”。