📌 先搞懂 AI 看图的 “语言逻辑”:关键词不是随便堆的

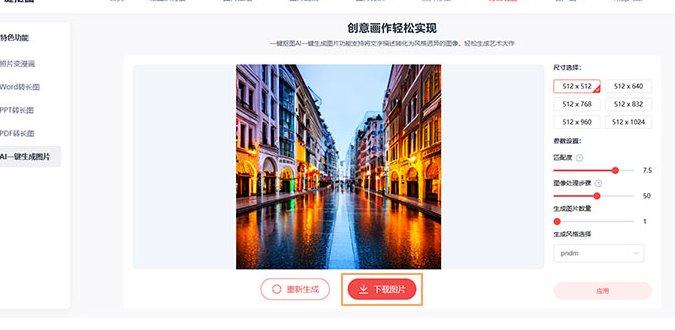

很多人用 AI 生成图片时总抱怨 “画出来的东西跟想的完全不一样”。其实问题多半出在关键词上 —— 你以为自己写得很清楚,AI 却 get 不到重点。这不是 AI 笨,是你没摸透它解读关键词的规则。

AI 识别关键词有个优先级排序。通常主体词(比如 “一只猫”)权重最高,其次是风格词(“赛博朋克风格”),然后是细节描述(“机械义眼,金属胡须”),最后是氛围和构图(“俯拍,暗色调”)。你要是把一堆词乱七八糟堆在一起,比如 “赛博朋克一只猫机械义眼俯拍”,AI 很可能抓不住重点,最后画出来四不像。

还有个容易踩的坑是 “信息过载”。有次看到有人写关键词,光描述衣服就列了 20 多个词:“红色连衣裙带蕾丝花边收腰设计泡泡袖配珍珠项链还有蝴蝶结...” 结果 AI 直接忽略了一半细节,因为它处理不了这么多并列信息。一般来说,单个关键词组控制在 8-12 个核心词以内,效果最好。

记住,AI 理解关键词更像 “抓大放小”。你得把最重要的信息放前面,次要的放后面。比如 “蒸汽波风格的狐狸,戴着复古墨镜,坐在悬浮滑板上,背景是霓虹灯牌”,这样的结构就很清晰,AI 能一步步捕捉到主体、风格、动作和环境。

📝 从 “抄作业” 开始:优秀关键词的拆解公式

新手最快的进步方式不是自己瞎琢磨,而是找优质案例拆着学。我整理过 100 组生成效果惊艳的关键词,发现它们都有固定的 “公式套路”。

最常用的公式是 “主体 + 属性 + 风格 + 环境”。比如 “白发少女,银色眼眸,洛丽塔洋装,哥特风格,月光下的废墟”。你把这个公式套进去,哪怕是第一次用 AI 绘图,出来的效果也不会太差。这里的 “属性” 可以是颜色、材质、状态,“风格” 可以是艺术流派(巴洛克、浮世绘)或流行趋势(ins 风、极简主义)。

还有种进阶公式适合场景化创作:“时间 + 空间 + 主体 + 动作 + 细节”。比如 “暴雨中的夜晚,东京街头,穿风衣的男人,撑着黑色雨伞奔跑,雨水溅起水花”。这种写法能让 AI 精准构建动态场景,细节也更丰富。

拆解别人的关键词时,别只看表面。有次看到一组 “敦煌飞天” 的优质关键词,里面藏着个小心机 —— 它在描述飘带时用了 “流动感”“半透明”“金色渐变” 三个词。这三个词分别从动态、质感、色彩三个维度补充信息,AI 画出来的飘带就特别生动。你拆解时要学会把这些 “隐藏技巧” 挖出来。

模仿阶段可以用 “替换法” 练手。找一个好案例,把主体换成同类事物,比如把 “赛博朋克猫” 换成 “赛博朋克狗”,风格不变,看看效果。再慢慢替换风格,比如把 “赛博朋克狗” 换成 “水墨风格狗”。练个十几组,就能摸到不同元素组合的规律。

✨ 细节决定成败:让关键词 “有画面感” 的 3 个技巧

光有框架还不够,关键词的 “颗粒度” 直接影响成品质量。同样画 “森林里的女孩”,有人写 “女孩在森林里”,出来的画面模糊不清;有人写 “穿白裙的女孩,赤脚踩在青苔上,阳光透过树叶在她脸上投下光斑,身边有蝴蝶飞过”,效果天差地别。

第一个技巧是 “给物体加‘形容词定语’”。但不是乱加,要加能触发具体视觉的词。比如不说 “大眼睛”,说 “杏眼,瞳孔是琥珀色,眼尾微微上翘”;不说 “好看的头发”,说 “及腰卷发,发尾染成淡紫色,几缕碎发垂在脸颊”。这些细节能帮 AI 精准定位视觉元素。

第二个技巧是 “加入‘动态暗示’词”。静态描述容易让画面死板,加个小动作就能活起来。比如 “坐在石头上的女孩” 不如 “坐在石头上的女孩,手指轻轻拨弄头发,脚尖点着水面”。AI 会捕捉这些动态细节,让画面有故事感。

第三个技巧是 “限定艺术流派”。同样画 “海浪”,加 “莫奈风格” 会偏向印象派的朦胧笔触,加 “浮世绘风格” 会变成版画质感,加 “3D 渲染” 就会像照片一样逼真。如果你对画面风格没把握,直接点名艺术家用的技法,比如 “梵高式笔触”“宫崎骏动画风格”,AI 会立刻 get 到你要的感觉。

我试过一个极端案例:用 “融化的时钟,达利风格,沙漠背景,软趴趴的质感,扭曲的金属光泽” 生成图片,出来的效果几乎复刻了达利的超现实主义风格。这说明精准的风格词能让 AI 的创作方向更明确。

🚀 从 “照着画” 到 “自己创”:关键词的进阶心法

模仿到一定阶段,就得学着跳出框架搞原创了。原创关键词的核心不是 “天马行空”,而是 “在规则里玩花样”。

一个好用的方法是 “跨界融合”。把两个不相关的元素结合起来,比如 “中式青花瓷纹样的机甲”“蒸汽波风格的水墨画”。这种组合自带新鲜感,AI 生成的结果往往出人意料。我试过 “哥特式教堂造型的茶壶”,出来的图片既有宗教建筑的庄严感,又有生活用品的亲切感,特别有意思。

另一个技巧是 “加入个人记忆点”。把自己经历过的具体场景转化成关键词。比如 “小时候外婆家的竹椅,阳光穿过纱窗的纹路,桌上放着搪瓷杯,杯沿有缺口”,这种带着个人印记的描述,AI 画出来的画面会比 generic 的 “旧家具” 更有温度。

还要学会 “控制抽象与具象的比例”。完全具象的关键词(“红色法拉利跑车,车牌号 ABC123,停在车库”)会限制 AI 的发挥;完全抽象的关键词(“时间的流逝,宇宙的奥秘”)又会让 AI 无所适从。最好的比例是 7 分具象 + 3 分抽象,比如 “沙漏里的沙子变成星星,流淌在深蓝色宇宙,周围漂浮着老旧怀表(具象),带着时光沉淀的温柔感(抽象)”。

进阶阶段要敢于 “留空白”。有时候少写一个细节,反而能让画面更有想象空间。比如 “戴斗笠的人站在雨中,只露出半张脸”,比 “戴斗笠的男人,40 岁,络腮胡,穿蓑衣站在雨中,雨水打湿肩膀” 更有故事感。AI 会自动填补一些合理的细节,往往比你想的更精彩。

🚫 这些关键词 “雷区” 别踩:我踩过的坑你就别再试了

踩过的坑多了,也总结出一些关键词的 “禁忌清单”。这些错误看起来小,却能让生成效果大打折扣。

最常见的是 “使用模糊的形容词”。“好看的”“漂亮的”“很酷的” 这类词对 AI 来说等于没说。你说 “好看的花”,AI 可能给你玫瑰、牡丹、向日葵,但如果你说 “花瓣边缘呈锯齿状的紫色鸢尾花,花蕊是黄色”,效果就精准多了。

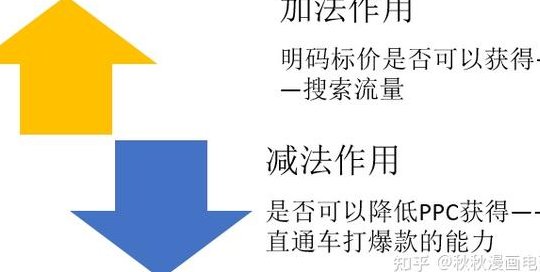

还有 “忽视关键词的 “权重冲突”。比如同时写 “极简主义” 和 “繁复花纹”,AI 很难平衡这两个矛盾的要求,最后画出来的东西会不伦不类。如果非要用看似矛盾的词,一定要加优先级提示,比如 “以极简主义为主,局部有繁复花纹点缀”,这样 AI 就知道哪个是主导。

别在关键词里加 “要求性语言”。比如 “一定要画清楚眼睛”“不能用蓝色”,AI 不吃这一套。它只会解读描述性的词,不会执行命令。你想强调眼睛,可以写 “特写镜头,重点刻画眼睛,虹膜有金色纹路”;不想用蓝色,就直接写 “红色、绿色、紫色等暖色调”。

还有个容易被忽略的点是 “时态和视角混乱”。比如 “一个正在跑步的人,曾经坐在椅子上”,这种时间混乱的描述会让 AI 困惑。视角也要统一,别一会儿 “俯视” 一会儿 “仰视”,最好固定一个视角,再用 “近景”“远景”“特写” 来调整画面范围。

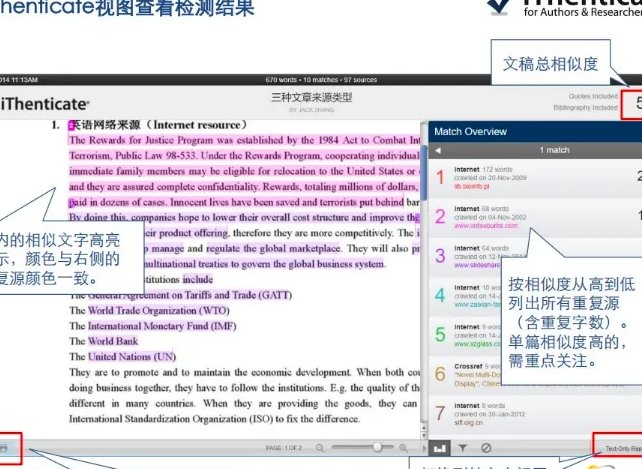

最后提醒一句,别迷信 “越长越好”。我见过有人为了追求精准,把关键词写成小作文,结果 AI 反而抓不住重点。真正厉害的关键词是 “用最少的词传递最多的信息”。比如 “雪落在黑猫的尾巴上,背景是红灯笼”,十几个字就勾勒出一个有故事感的画面,这才是高手的写法。

🎯 实战检验:3 个场景的关键词优化案例

光说理论太空泛,拿几个实际案例看看关键词怎么优化的,效果会更直观。

场景一:生成 “古风美女”

原始关键词:“古代美女,很漂亮,穿裙子,在花园里”

问题:太模糊,没有具体风格和细节,AI 容易画成千篇一律的样子。

优化后:“唐代仕女,高发髻插金步摇,穿石榴红襦裙,裙摆有缠枝莲纹样,站在牡丹花丛,手持团扇半遮面,背景是朱红回廊”

变化:加入朝代、发型、服饰细节、动作和环境,画面立刻有了历史感和具体性。

场景二:生成 “未来城市”

原始关键词:“未来的城市,有很多高楼,很先进”

问题:太笼统,没有特色,生成的画面会很普通。

优化后:“垂直生态城市,摩天楼外墙长满绿植,空中有磁悬浮列车穿梭,下雨时雨滴在透明管道上划出痕迹,远处有无人机配送站,整体色调偏青蓝”

变化:加入具体的建筑风格(垂直生态)、交通工具(磁悬浮列车、无人机)、天气细节(下雨),让未来感更真实可感。

场景三:生成 “抽象艺术”

原始关键词:“抽象画,颜色很多,表达情绪”

问题:太抽象,AI 难以转化为具体视觉元素。

优化后:“以愤怒为主题的抽象画,红色和黑色为主色调,线条扭曲如藤蔓缠绕,有撕裂状的色块,边缘锐利,局部有飞溅的白色颜料痕迹”

变化:把抽象的 “情绪” 转化为具体的色彩(红黑)、线条(扭曲藤蔓)、形态(撕裂色块),让 AI 有明确的创作方向。

从这几个案例能看出,好的关键词就像给 AI 画了张 “地图”,既指明方向,又给它留了发挥空间。优化的核心就是 “把模糊的想法变具体,把抽象的感觉变可描述”。

💡 最后想说:关键词是桥梁,不是枷锁

写了这么多技巧,其实最想强调的是 —— 别被关键词框死。它本质是你和 AI 沟通的桥梁,不是限制创意的枷锁。

刚开始可以严格按公式来,熟练后就该跳出公式。有时候故意打破规则,反而能得到惊喜。我试过把诗句拆成关键词,比如 “枯藤老树昏鸦” 拆成 “枯萎的藤蔓缠绕着老树,枝头停着乌鸦,黄昏时分,背景是灰色天空”,生成的画面居然有古诗词的意境,特别惊艳。

还有个小习惯分享给大家:建一个 “关键词灵感库”。平时看到好的描述、有趣的组合,哪怕只是一个词,都记下来。比如 “玻璃晴朗,橘子辉煌” 这种有画面感的句子,拆开来都是好素材。积累多了,写关键词时就不会词穷。

AI 生成图片的魅力,就在于 “可控” 和 “不可控” 的平衡。你用精准的关键词把握大方向,再留给 AI 一些发挥空间,这种合作创作的过程本身就很有趣。别害怕试错,每次生成不满意就看看关键词哪里出了问题,改几次就越来越顺手了。

说到底,关键词是工具,不是目的。真正重要的是你想表达的想法和情感。哪怕技巧再生涩,只要你的描述里有真诚的东西,AI 画出来的画面也会带着温度。