🎭 2025 AI 工具革新 | 语音生成剧本,创作短剧从未如此简单

🌟 AI 语音大模型:让剧本从文字到声音的「灵魂附体」

2025 年,AI 语音技术的突破彻底改写了短剧创作的规则。以 Hume AI 推出的 Octave 模型为例,这个由前 DeepMind 团队打造的文生语音大模型,能根据剧本生成带有人设特点、语调起伏和情感色彩的 AI 语音。想象一下,你写了一段「温柔地朗读情书」的台词,Octave 不仅能准确捕捉到「温柔」的情绪,还能通过调整节奏和重音,让声音听起来像真正的演员在倾诉。更神奇的是,它还能处理复杂的情感交织,比如「夹杂着幽默或恼怒的轻度沮丧」,这种细腻的表达能力在传统 AI 语音工具中几乎不可能实现。

Octave 的训练数据量是传统模型的 1000 倍,包含数百万小时的公开语音和独家采集的声音视频数据。这使得它在生成语音时,能像人类演员一样理解剧本的上下文,知道何时该低语密谋、何时应放声高喊。在盲测中,Octave 生成的语音在自然度、提示词匹配度等方面甚至超过了行业标杆 ElevenLabs,证明了其技术领先性。

除了情感表达,Octave 还支持语音设计功能。你可以通过输入「耐心且富有同理心、用 ASMR 方式说话的咨询师」这样的描述,让 AI 生成符合特定人设的语音。这种高度定制化的能力,让创作者无需再为寻找合适的配音演员而头疼,大大缩短了制作周期。

🚀 工具实测:从文字到短剧的「一键生成」体验

扣子空间的「播客音频生成」功能,为短剧创作提供了另一种思路。这个工具支持将文章链接、图片、文档等多种内容形式一键转成语音播客。比如,你上传一张包含剧情大纲的海报,扣子空间会自动识别文字内容,生成一段带讲解感的音频。实测中,系统对清晰排版的图片识别准确率很高,甚至能根据内容自动分配角色,让播客听起来像多人对话。

对于英文文档,扣子空间还能实现「翻译 + 播报」的双重功能。例如,上传一份英文行业报告,它会自动翻译成中文并生成播客,同时贴心地解释专有名词,让听众更容易理解。这种「AI 检索 + 自动播客」的模式,特别适合快速制作热点解读类短剧,比如结合实时数据生成时事点评内容。

在成本方面,AI 工具展现出了巨大优势。夫子 AI 团队制作的《我在阴间送外卖》,全程使用 AI 辅助创作,包括剧本生成、分镜设计和视频制作,总成本仅 5000 元左右。相比传统短剧每分钟数万元的制作成本,AI 工具让短剧创作真正实现了「平民化」。

📈 行业趋势:短剧市场的「结构性裂变红利」

2025 年,中国微短剧市场规模预计达到 634.3 亿元,用户规模近 7 亿,成为与长视频、院线电影并列的主流视听支柱。这一增长背后,AI 技术功不可没。从剧本生成到场景构建,AI 工具渗透到了创作的全流程。例如,博纳影业与抖音联合出品的《三星堆:未来启示录》,利用 AI 生成奇幻场景,成本仅为传统特效的零头。

用户需求的变化也推动着 AI 工具的革新。如今,微短剧用户不再满足于「线性爽感」,而是追求沉浸式体验。AI 建模、弹幕共创、多结局互动等功能成为新的内容标签。美团年度报告推出的「千人千剧」模式,通过语音克隆和 AI 唇形驱动技术,让每个用户都能成为短剧主角,上线一周话题阅读量破亿。

行业监管的规范化,进一步为 AI 短剧的发展铺平了道路。2025 年「五一」期间,全国下架违规短剧 2000 余部,监管从点状提醒转向系统治理。深圳等地推出的专项扶持政策,最高资助 300 万元,鼓励创作兼具艺术性和社会价值的短剧。

💡 创作指南:用好 AI 工具的「三大黄金法则」

1. 精准提示词:让 AI 理解你的「创作意图」

在使用 Octave 等工具时,提示词的设计至关重要。比如,描述角色语音时,不要只说「温柔」,而是加入更多细节:「温柔且略带沙哑,像一位经验丰富的说书人在讲述故事」。对于复杂的情感表达,可以分步骤引导 AI,先生成基础语音,再通过表演指令功能调整情感强度。

扣子空间的「图片转播客」功能,也需要通过提示词引导系统理解内容重点。例如,上传一张信息图时,添加「这张图主要讲了新高考改革的报名人数变化,适合家长听」的说明,能让生成的播客更具针对性。

2. 人机协同:发挥 AI 与人类的「互补优势」

AI 虽然能快速生成剧本和语音,但在情感深度和创意表达上仍有不足。希希创作的科幻短片《失败者宇宙》,虽然全程使用 AI 辅助,但核心故事和人物塑造始终由人类主导。这种「人工主导 + AI 赋能」的模式,既能提高效率,又能避免内容同质化。

在后期制作中,人类创作者可以对 AI 生成的素材进行二次加工。比如,调整语音的节奏和停顿,或者对视频画面进行调色优化,让作品更具质感。

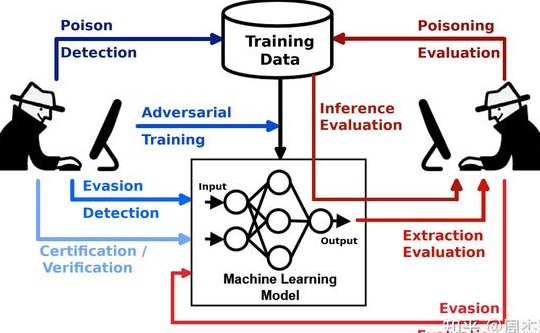

3. 合规与安全:规避技术风险的「必修课」

AI 语音克隆技术可能带来隐私和伦理问题。OpenAI 的 Voice Engine 虽然强大,但仅向可信赖的合作伙伴开放,并要求明确告知听众语音为 AI 生成。在使用类似工具时,创作者需遵守平台规定,避免生成涉及敏感人物或侵权的内容。

此外,要注意 AI 生成内容的版权归属。部分工具的 API 服务可能对生成内容的使用范围有限制,需仔细阅读条款。

⚠️ 行业痛点:AI 短剧的「成长烦恼」

尽管 AI 工具带来了巨大便利,但仍存在一些亟待解决的问题。恐怖谷效应是其中之一 —— 当虚拟角色的表情和动作接近人类却不完全同步时,容易引发观众的不适感。例如,早期 AI 短剧《我在阴间送外卖》中,主角形象在不同镜头中存在差异,影响了观看体验。

时空建模缺陷也是一大挑战。AI 生成的单个视频片段可能很惊艳,但在多场景连续叙事中,往往难以保持人物形象和服装的一致性。这是因为当前主流技术依赖「图生视频」路径,时间维度的连贯性建模不足。

此外,情感表达的局限性依然存在。AI 剧本能通过大数据拟合戏剧结构,但缺乏对人类情感生理 - 心理耦合机制的深度建模,导致情感传递浮于表面。

🚀 未来展望:AI 短剧的「终极形态」

随着技术的进步,AI 短剧的未来充满想象。实时动画技术可能让创作者像导演真人演员一样指导 AI 角色,实现更自然的互动。情感算法的突破,将使虚拟角色能表现出更丰富的情绪变化,甚至根据观众反馈实时调整剧情。

交互性与个性化将成为 AI 短剧的核心竞争力。未来,观众不仅能选择剧情走向,还能定制角色形象和故事结局。这种沉浸式体验,将彻底改变影视内容的消费方式。

在商业化方面,「AI + 真人」的混合制作模式可能成为主流。真人负责情感表达,AI 专注于奇幻场景生成,实现优势互补。例如,央视频与抖音合作的《美猴王》,就通过 AI 技术创新了传统文化的表达形式。

🔚 结语

2025 年,AI 工具的革新让短剧创作真正进入了「全民时代」。从语音生成到剧本创作,从场景构建到互动设计,技术的进步正在打破传统影视行业的壁垒。然而,技术始终是工具,创作者的创意和情感才是作品的灵魂。只有将 AI 的效率与人类的灵感结合,才能创作出既有流量又有温度的短剧。正如深圳扶持政策所倡导的,短剧不仅是娱乐产品,更应成为传递价值观、讲述中国故事的载体。在这个 AI 与人类共创的时代,让我们抓住机遇,用技术赋能创作,书写短剧行业的新篇章。

该文章由

diwuai.com第五 ai 创作,第五 AI - 高质量公众号、头条号等自媒体文章创作平台 | 降 AI 味 + AI 检测 + 全网热搜爆文库

🔗立即免费注册 开始体验工具箱 - 朱雀 AI 味降低到 0%- 降 AI 去 AI 味