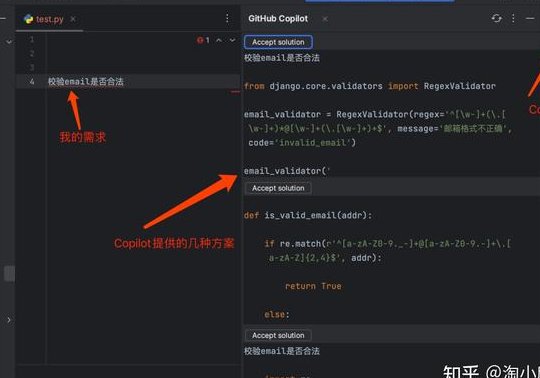

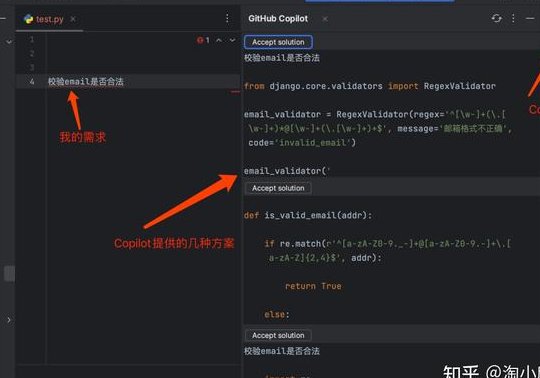

🖥️ 实时编码:从 “从头敲” 到 “选着用”

程序员写代码时,最耗时间的往往不是复杂逻辑设计,而是基础语法、重复代码块的输入。就拿处理 JSON 数据来说,以前解析嵌套 JSON 得手动写循环、判断空值,现在打开 Copilot,只要在注释里写 “解析嵌套 JSON 并提取 user 字段”,它能直接生成带异常处理的代码片段。这种实时辅助不是简单的代码补全 —— 普通 IDE 的补全最多记住你最近写的几行,Copilot 能看懂整个文件的上下文,甚至能根据你导入的库自动调整风格。

我见过不少同事用 Copilot 后,编码节奏明显变了。原来写一个用户登录接口,得先写参数校验、数据库查询、token 生成,现在只要定义好函数名和返回值类型,Copilot 会按项目里已有的命名规范生成完整框架,人只需要填充核心业务逻辑。有数据统计,用 Copilot 的程序员基础代码编写效率提升 40% 以上,尤其是处理 CRUD 这类重复性工作时,节省的时间更明显。

不过这不是说人变成了 “代码挑选工”。Copilot 生成的建议经常有小问题,比如漏了权限校验、参数格式不对,这时候就需要程序员凭经验判断。真正的高效是 “AI 生成 + 人工校准” 的组合 —— 机器负责体力活,人负责把关逻辑正确性,这种分工让精力能集中在更有价值的设计上。

🔍 语法壁垒:从 “查文档” 到 “直接试”

程序员遇到陌生技术栈时,以前的流程基本是 “写几行报错→查官方文档→复制示例→改参数”。比如用 Python 写异步任务,要是不熟 asyncio 库,光搞懂 event loop 的用法就得翻半小时文档。现在用 Copilot,哪怕你只记得函数大概功能,只要写出函数名,它会根据常见用法生成示例,甚至能注释每个步骤的作用。

有个前端同事最近转 Go 开发,一开始连切片的扩容机制都搞不清。他试着在代码里写 “用 Go 实现切片去重”,Copilot 生成的代码里不仅有循环去重,还附带了用 map 优化的版本,甚至注释里提到 “map 方法时间复杂度 O (n) 但耗内存”。这种 “边写边学” 的模式,比单纯看文档更直观 —— 你能实时看到代码运行的可能结果,有问题直接改,不用在文档和编辑器之间反复切换。

Copilot 对 “冷门语法” 的支持也很实用。比如写 Shell 脚本处理日志,需要用 awk 提取特定列,很多人记不住 awk 的字段分隔符用法,这时候只要写注释 “用 awk 提取第 3 列并去重”,Copilot 生成的代码会自带 - F 参数和去重逻辑,连新手都能快速上手。

🐞 调试环节:从 “猜错误” 到 “有方向”

调试是程序员最头疼的工作之一,尤其是遇到 “玄学错误”—— 代码没语法问题,但运行结果不对,这时候往往要逐行排查。Copilot 在这一步的作用,是帮你缩小排查范围。比如后端接口返回 500 错误,日志里只显示 “null pointer exception”,以前得从头检查对象初始化的地方,现在在报错行附近写个注释 “修复空指针异常”,Copilot 会分析上下文,指出可能没判断 null 的变量,甚至生成判断逻辑。

它还能理解错误提示的 “潜台词”。有次我用 Java 写多线程,报 “ConcurrentModificationException”,Copilot 在代码旁生成注释:“foreach 循环中修改集合会触发这个异常,建议用迭代器或转换为数组”,同时给出用 Iterator 遍历的修改方案。这种 “错误 + 解决方案” 的实时反馈,比单纯谷歌搜索快多了 —— 搜索还得筛选结果,Copilot 直接结合你的代码给答案。

不过要注意,Copilot 偶尔会 “瞎建议”。比如调试数据库连接时,它可能生成过时的驱动写法,这时候就得靠程序员自己辨别。但总体来说,它能帮你排除 80% 的基础错误,让调试重心放在逻辑漏洞上,而不是语法或 API 使用错误。

👥 协作开发:从 “统一规范” 到 “自动对齐”

多人协作时,代码风格统一是个大问题。同一个项目里,有人用驼峰命名,有人用下划线;有人喜欢写单行 if,有人必须加括号。以前得靠代码审查时手动改,现在 Copilot 能 “学” 会项目的风格。只要它分析过项目里 10 个以上的文件,生成的代码会自动对齐现有命名规范、注释风格,甚至连空行习惯都能模仿。

远程协作时这个优势更明显。比如新加入项目的程序员,不用先花半天看编码规范文档,直接写代码就行 ——Copilot 会根据仓库里的历史代码 “纠正” 他的风格。有个团队做过测试,引入 Copilot 后,代码审查时 “风格问题” 的反馈量减少了 60%,审查时间平均缩短 25 分钟。

另外,Copilot 还能帮协作双方 “补全上下文”。比如 A 写了数据模型,B 在写接口时不用翻 A 的代码,只要在函数里引用模型类,Copilot 会自动生成符合模型字段的参数处理逻辑,减少 “因为没看清字段名导致的错误”。

📚 技能拓展:从 “系统学习” 到 “边用边会”

以前学新框架,得先看官方教程、跟着敲示例,至少花两三天才能上手。现在有 Copilot,能 “以战代练”。比如想学 React 的 hooks,不用先背 useState、useEffect 的用法,直接在文件里写 “用 React hooks 实现计数器”,Copilot 生成的代码里会包含状态定义、事件处理,甚至附带注释说明每个 hook 的作用。

对转语言的程序员来说,这种帮助更直接。一个 PHP 程序员转 Python 时,写列表推导式总出错,Copilot 会在他写 “筛选列表中大于 10 的元素” 时,生成正确的推导式,还会对比 PHP 的 array_filter 写法,帮他建立 “语法映射”。这种 “用已知语言理解新语言” 的方式,比死记语法快太多。

不过这也有个小问题 —— 有人会过度依赖,只知道 “Copilot 能生成” 却不懂原理。但这更像个提醒:Copilot 是 “脚手架” 不是 “代驾”,真正要掌握技能,还是得在它生成的代码基础上拆解、修改,搞懂为什么这么写。

⚠️ 不能忽视的 “人工把关” 环节

Copilot 再厉害,也替代不了程序员的核心判断。它生成的代码可能存在安全隐患 —— 比如直接拼接 SQL 语句(有注入风险),或者用了性能较差的算法。有次我用它生成用户认证代码,发现它没做密码加密,直接把明文存进数据库,这时候就必须手动加上哈希处理。

还有版权问题。Copilot 训练数据包含公开代码,虽然官方说生成的代码可以商用,但如果生成的片段和某开源项目高度相似,可能会有纠纷。所以用的时候最好养成 “生成后检查” 的习惯,尤其是核心业务代码,不能直接复制粘贴。

但这些问题不影响它成为 “刚需工具”。就像编译器取代汇编语言、IDE 取代记事本,Copilot 正在改变程序员的工作重心 —— 从 “写代码” 转向 “设计逻辑 + 把控质量”。这种转变不是削弱程序员的价值,而是让他们能做更有创造性的工作。

现在打开 GitHub 仓库,用 Copilot 的项目越来越多。它不是什么 “AI 取代程序员” 的威胁,更像个 “永远在线的搭档”—— 你负责想清楚 “要做什么”,它帮你搞定 “怎么实现” 的细节。对新手来说,它降低了入门门槛;对老手来说,它解放了重复劳动。这大概就是工具进化的意义:让专业人士把精力放在真正需要 “人” 的地方。