⚡️从复制粘贴到一键重构,代码优化正在经历什么?

第一次用 Cursor 的时候,我正对着屏幕上 300 行嵌套了 5 层的 JavaScript 代码发愁。这是上周临时赶工写的表单验证逻辑,当时能跑通就谢天谢地了,现在要加新功能,光是理清变量关系就得花半小时。同事甩来一个 Cursor 安装包,说试试这个。

点开那个蓝色的闪电图标时没抱太大期望。毕竟这些年见过太多号称 "智能重构" 的工具,最后不是改得面目全非,就是只做些变量名替换的表面功夫。但当我按下 Cmd+K(Mac)的瞬间,屏幕上的代码真的开始 "流动" 起来 —— 冗余的 if-else 被合并成更简洁的逻辑运算符,重复声明的变量自动提取成公共函数,连注释都根据新结构重新组织了。

最让我惊讶的是那个 "解释优化思路" 的小弹窗。它不光改了代码,还告诉我 "第 17 行的 for 循环可以用数组方法替代,减少 3 次变量查找"。这种感觉就像旁边站了位资深开发者,一边帮你改代码,一边还在教你为什么这么改。现在想想,我们以前靠 Stack Overflow 查解决方案的方式,可能真的要被重新定义了。

🛠️不只是 "好看",优化后的数据会说话

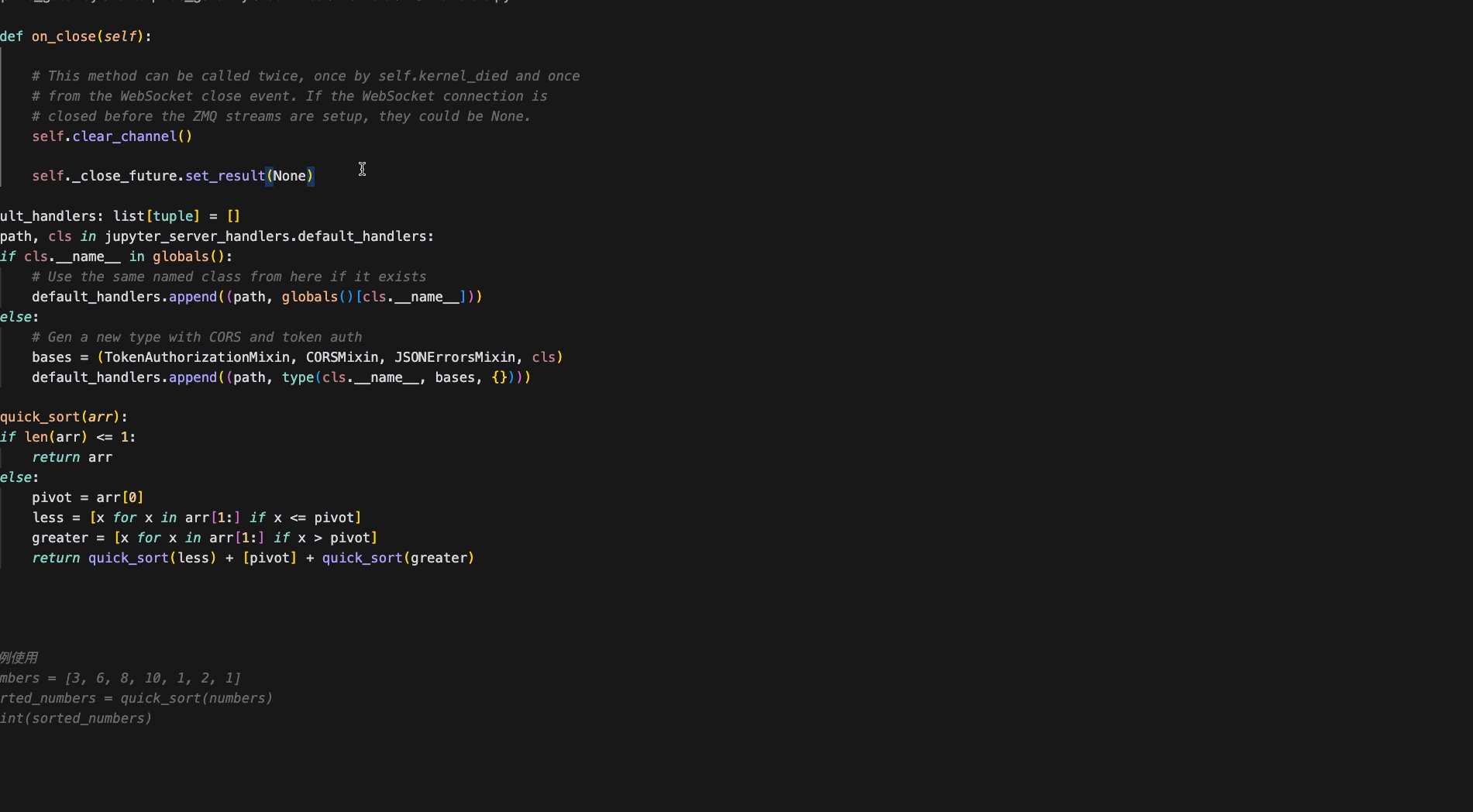

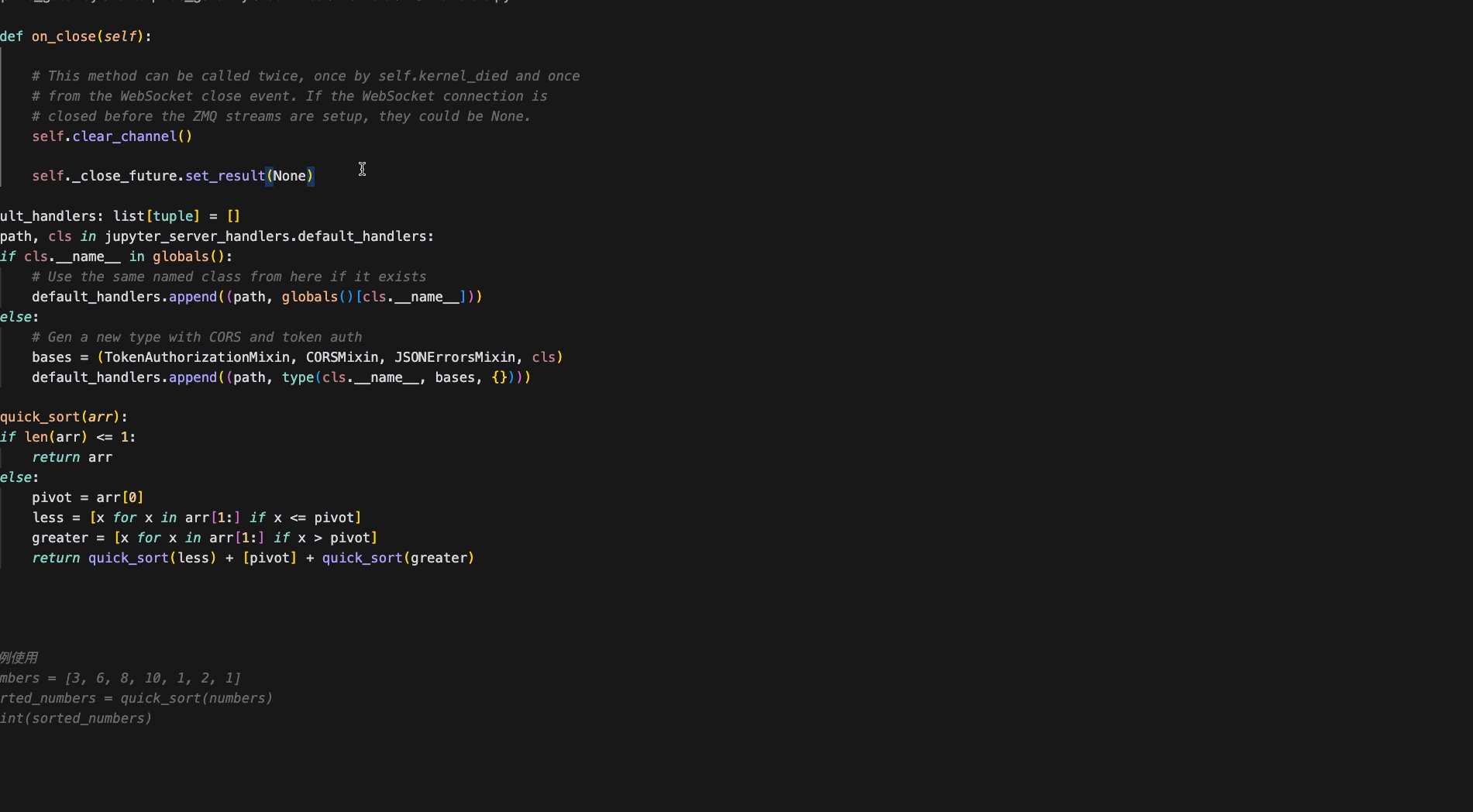

很多人觉得代码优化就是让格式更整齐,变量名更规范。但真正的重构应该体现在运行效率上。我特意做了组测试,用同一个 React 组件分别在 Cursor 优化前后做性能分析。

原始版本是个电商商品列表组件,包含过滤、排序和懒加载功能。自己写的时候为了图快,把过滤逻辑直接嵌套在了渲染函数里。Cursor 识别出这个问题后,自动把过滤逻辑提取到了 useMemo 钩子中,还加了防抖处理。部署到测试环境后,Lighthouse 的性能评分直接从 68 涨到了 89,首屏加载时间减少了 1.2 秒。

后端同事也凑过来试了试。他有个处理用户数据的 Node.js 脚本,原本处理 10 万条数据要 47 秒,Cursor 优化了循环结构和数据库查询方式后,时间压缩到了 11 秒。他翻着优化后的代码嘟囔:"原来我一直用的嵌套查询这么耗性能,早知道这样重构了。"

不过有个小插曲得提一下。优化一个 Python 爬虫脚本时,Cursor 把部分正则表达式替换成了更简洁的方式,但忽略了某个特殊字符的转义处理。运行时出了点小 bug,好在对比原始代码很快就找到了问题。这提醒我们,再智能的工具也需要人工复核,它更像个高效的副驾驶,而不是能完全脱手的自动驾驶。

🧠它真的懂你的编码习惯吗?

用了两周后发现,Cursor 最厉害的不是优化本身,而是它能逐渐 "适应" 你的编码风格。刚开始优化出来的代码总带着股 "教科书味",变量名规规矩矩但跟我的习惯不太搭。

后来试着在设置里勾选了 "保留命名风格",并且在几次优化后手动调整了几个函数名。神奇的是,后面优化的代码开始出现我常用的缩写方式,甚至连注释的语气都跟我平时写的很像。有次优化完一个工具类,同事还问我:"这真是 AI 改的?连你爱用的 // TODO 格式都一样。"

这种适应性在团队协作时特别有用。我们团队三个人三种编码风格,Cursor 能分别记住每个人的偏好。提交代码时再也不用因为 "这个括号应该换行" 这种小事争论了,工具会自动按提交者的习惯处理格式问题。

不过也有翻车的时候。有次我故意写了段很随意的测试代码,变量名用了 a、b、c 这种占位符,结果 Cursor 优化时居然把它们保留了下来,还在注释里写 "根据上下文,a 代表用户 ID,b 代表状态码"。看来它虽然智能,但也会被我们的坏习惯带偏,这时候就得手动干预一下。

🚀哪些场景最适合用 Cursor?

不是所有代码都需要用 Cursor 来优化。经过这段时间的摸索,发现它在这几种场景下最能发挥作用:

接手别人的遗产代码时,这东西简直是救星。前阵子接了个离职同事的项目,他写的 PHP 代码缩进混乱,注释稀少。用 Cursor 批量优化后,结构清晰了很多,连变量之间的依赖关系都标了出来。原本预计要三天才能理清楚的逻辑,一天就搞定了。

赶项目时的临时代码也很适合。我们做活动页经常要快速写原型,代码难免粗糙。有次活动结束后要把原型转正,2000 多行的代码,Cursor 花了 5 分钟优化,帮我们找出了 7 处内存泄漏风险,比人工 review 效率高太多。

学习新语言时它还是个好老师。我最近在学 Go,写的代码总带着 JavaScript 的影子。Cursor 优化时不光改代码,还会标注 "这里用 Go 的 channel 更合适",点进去能看到详细的解释。这种边写边学的方式,比单纯看文档见效快。

但有两种情况建议谨慎使用:核心业务逻辑的关键代码,优化后一定要逐行检查;涉及加密、支付这类敏感操作的代码,最好还是手动优化,毕竟安全第一。试过用它优化一个签名算法,虽然逻辑没错,但替换的某个函数在极端情况下会有精度问题,幸好测试时发现了。

🤔和其他工具比,它到底强在哪?

市面上代码优化工具不少,VS Code 的各种插件也能实现部分功能。但用下来发现 Cursor 有几个独到之处:

它的优化是 "上下文感知" 的。比如优化前端代码时,它会考虑当前框架的最佳实践。用 Vue 写的组件,它会优先用 Vue 的内置 API 而不是原生 JavaScript 方法;处理 React 代码时,会自动遵循 Hooks 的使用规则。这点比那些通用的代码格式化工具强多了。

优化建议的可选择性很贴心。不是直接给一个优化结果,而是会提供 2-3 种方案。处理一个数据过滤逻辑时,它既给了性能最优的方案,也给了可读性更好的方案,还标注了各自的适用场景。我们可以根据实际需求选,而不是被动接受。

和 IDE 的集成度也值得称赞。我主要用 WebStorm 和 VS Code,Cursor 的插件能完美嵌入,优化操作可以直接在当前编辑器里完成,不用切换窗口复制粘贴。对比过另一个知名的 AI 代码工具,每次优化都要跳转到它的网页端,体验差远了。

当然它也有短板。对特别冷门的语言支持还不够好,上次优化一段 Elixir 代码,结果不尽如人意。还有就是偶尔会过度优化,把一些简单逻辑搞得复杂化。但总体来说,利远大于弊,现在它已经成了我必装的开发工具。

💡用了一个月后,我的几点使用心得

想把 Cursor 用得顺手,这些小技巧或许能帮到你:

刚开始用的时候,建议从简单的工具函数试起。别一上来就扔个几百行的复杂模块,容易被优化结果吓到。先熟悉它的优化风格,再逐步加大难度。

一定要结合 diff 工具看优化结果。Cursor 自带的对比视图很清晰,能帮你快速定位改动点。我养成了个习惯,优化后先看改动了哪些地方,再理解为什么这么改,不知不觉中编码水平都提高了。

别完全依赖它的默认设置。花 10 分钟调一下参数会好用很多,比如设置允许的重构强度、是否保留注释、偏好的设计模式等。我把 "性能优先" 调到了 70%,"可读性优先"30%,这个比例对我们团队的业务代码很合适。

定期更新模型很重要。开发团队更新还挺频繁的,每次更新后对特定场景的优化能力都会提升。上周更新后,发现它对 TypeScript 的泛型处理明显更智能了,之前容易出错的地方现在基本都能搞定。

最后想说的是,这工具再好也只是辅助。真正写出好代码的还是我们自己。它能帮我们处理繁琐的优化工作,让我们有更多精力思考业务逻辑和架构设计。就像计算器没让我们忘记算术,代码工具也不会让我们丢掉编码能力,反而能让我们更专注于真正重要的部分。

现在每天打开编辑器第一件事,就是用 Cursor 扫一遍昨天写的代码。看着那些冗余的结构被精简,混乱的逻辑变清晰,确实有种 "一键焕新" 的快感。这种把重复劳动交给工具,自己专注创造性工作的感觉,大概就是未来开发的样子吧。