📊 内容同质化正在杀死创作力

打开任何一个内容平台,刷不到三条就能看到似曾相识的标题。"5 个技巧教你..."、"为什么 XXX 总是..."、"深度解析 XXX 的底层逻辑"—— 这些模板化的表达背后,是成千上万篇结构雷同、观点重合的内容在互相内耗。

某平台数据显示,2024 年二季度新发布的文章中,有 63% 被系统判定为 "高度相似内容",这个比例比两年前翻了一倍还多。更可怕的是,用户停留时长中位数从 3 分钟降到了 47 秒,不是读者没耐心,是他们真的看腻了。

我见过最极端的案例,一个科技类公众号,连续五篇文章用同一套 AI 模板生成,只是换了产品名称。结果呢?粉丝取关率飙升,原本稳定的广告合作直接被甲方叫停。这就是同质化的代价 —— 看似在高效产出,实则在消耗自己的品牌价值。

🔍 AI 写作不是原罪,滥用才是

现在很多人把内容同质化归咎于 AI 写作工具,这其实有点冤枉。我用了近 20 款主流 AI 写作工具,发现真正的问题不在工具本身,而在使用者的思维模式。

大部分人用 AI 时,都是直接输入关键词然后一键生成,甚至连提示词都懒得改。就像用同一款烤箱烤同一种面团,出来的面包能不一样吗?上周参加一个创作者沙龙,有个博主炫耀自己 "用 AI 一天写 50 篇稿",可当我问他这些稿子里有多少是自己的观点时,他当场愣住了。

优质的 AI 写作应该是 "人机协同"。我认识的一个教育类博主,她的做法就很聪明:先用 AI 生成基础框架,然后逐段注入自己的教学案例和独到观察。她的文章在后台检测时,AI 生成痕迹不到 15%,但效率比纯手写提高了 3 倍。这才是正确的打开方式 —— 让 AI 做苦力,人来做灵魂。

💡 个人观点注入的三个实操维度

怎么把个人观点真正融入 AI 写作?不是简单加几句 "我认为" 就完事的。这需要一套系统的方法,我总结出三个可落地的维度。

行业洞察要带 "时效性伤痕"。意思是你的观点必须带着当下的行业温度。比如写 AI 工具测评,不能只说 "这款工具功能强大",而要具体到 "上周用它写了三篇带货文案,其中关于 XX 产品的描述被 3 个读者指出不符合实际使用场景,后来我调整了提示词中的参数设置..." 这种带着具体时间、具体事件的观点,AI 再厉害也模仿不来。

生活体验要做 "跨领域嫁接"。把看似不相关的经历和写作主题结合,往往能产生独特视角。有个美食博主写外卖行业分析,她没有用 AI 生成的市场数据堆砌,而是加入了自己连续一个月吃同一家麻辣烫的观察:"第 15 天发现他们悄悄换了芝麻酱供应商,这和平台抽佣比例上调 1.2% 的时间点完全吻合"。这种带着生活体温的分析,比任何 AI 生成的报告都有说服力。

价值主张要 "窄到锋利"。不要追求面面俱到,而要在某个细分点上做到极致。科技类内容别总写 "AI 将改变世界",不如聚焦 "AI 写作工具如何毁掉了中小自媒体的标题创造力"。我关注的一个职场博主,所有文章都围绕 "35 岁后如何用 AI 工具重构工作流程" 展开,虽然选题范围窄,但粉丝黏性极高,因为他的每个观点都带着明确的个人立场。

🔄 建立反同质化的内容生产闭环

光有方法还不够,得有一套可持续的生产机制。我自己团队正在用的 "三阶过滤法" 效果不错,分享给你们。

第一阶是素材池差异化。很多人用 AI 写作时,喂给它的素材都是网上随处可见的新闻稿和行业报告,出来的内容自然大同小异。我们现在要求所有素材必须经过 "个人加工":看到一篇好文章,先写下三个与作者不同的观点;收集一组数据,必须标注两个 "数据没说出来的潜台词"。这些加工后的素材喂给 AI,产出的内容从源头就带上了独特性。

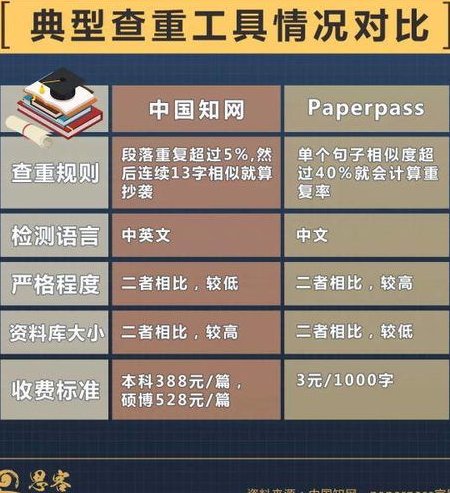

第二阶是输出前的 "反 AI 检测"。不是检测 AI 生成痕迹,而是主动寻找内容中的 "同质化风险点"。我们有个简单的办法:把文章中最得意的三个观点摘出来,分别在搜索引擎里搜,看有没有高度相似的表达。如果有,就必须重写,直到这三个观点在全网找不到完全相同的表述为止。

第三阶是用户反馈的即时缝合。每篇文章发布后,我们会把用户评论中最尖锐的质疑和不同意见整理出来,直接作为下一篇相关主题的写作素材。比如之前写 AI 绘画工具时,有读者留言说 "这些工具正在毁掉插画师的就业机会",我们没有回避,反而专门写了一篇文章讨论这个问题,其中大量引用了那位读者的具体观点和我们的反驳。这种带着用户体温的内容迭代,AI 是无法自主完成的。

🌱 从 "内容生产者" 到 "观点策展人" 的转型

未来的内容竞争,本质上是观点独特性的竞争。AI 写作普及后,单纯的信息整合能力会越来越不值钱,而观点策展能力会成为核心竞争力。

什么是观点策展?就是你能从海量信息中,筛选、重组、升华出一套有个人印记的认知体系。就像博物馆策展人,同样的文物,不同的策展思路会呈现出完全不同的价值。

我观察到一个现象:那些在 AI 时代依然活得很好的创作者,都有自己的 "观点数据库"。他们不是写完一篇扔一篇,而是把每篇文章中经过验证的独特观点分类存档。下次用 AI 写作时,就从这个数据库里调取相关观点,与新内容有机融合。这种积累就像滚雪球,时间越久,你的内容就越难被复制。

有个财经博主的做法很值得借鉴。他给自己建立了 "观点成长树" 文档:每个核心观点都是一个树干,随着认知深化不断长出新的枝桠。比如关于 "直播电商" 的观点,从最初的 "流量为王",到后来的 "供应链决定生死",再到现在的 "县域市场的人情世故比算法更重要",每个阶段的观点都有明确的时间标记和迭代原因。这种带着成长轨迹的观点体系,AI 再先进也无法模拟。

🚀 最后想说的话

AI 写作工具就像一把菜刀,有人用它做出满汉全席,有人只会用它拍黄瓜。抱怨工具导致同质化,本质上是在回避自己思考能力的不足。

真正的解决方案,不是拒绝 AI,而是学会与它 "共舞"。让 AI 承担 80% 的基础工作,把节省下来的时间和精力,全部投入到那 20% 的独特思考中去。记住,读者永远不会为千篇一律的信息买单,但会为那些带着体温、带着伤痕、带着锋芒的独特观点驻足。

下次打开 AI 写作工具前,不妨先问自己一个问题:这篇文章里,有哪些内容是只有 "我" 才能写出来的?想清楚这个问题,内容同质化的难题,其实就已经解决了一半。