我这阵子帮好几个做自媒体的朋友看账号,发现一个特别普遍的问题 —— 明明内容质量不差,却总被平台限流,有的甚至直接标上 “内容可能由 AI 生成”。你别觉得这是小事,现在各大平台对 AIGC 内容的审核越来越严,轻则推荐量腰斩,重则直接封号。今天就掏心窝子跟你们聊聊,怎么把 AI 写的东西改成 “人工味儿”,还有那些检测坑怎么躲。

📌 先搞懂:为啥平台非要揪着 AIGC 痕迹不放?

你可能会说,AI 写的内容只要有价值就行,平台管那么宽干嘛?但你想啊,要是大家都直接用 AI 生成的内容发,平台上很快就会堆满千篇一律的文字 —— 观点雷同、句式死板、甚至连例子都一样。用户刷到这样的内容,用不了多久就会觉得 “没意思”,平台自然要出手。

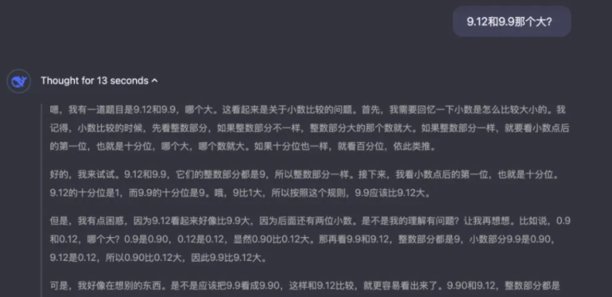

现在主流的检测逻辑,主要看这几个点:一是句式规律性,AI 爱用固定结构的长句,比如 “在 XX 背景下,XX 现象呈现出 XX 特征”;二是词汇重复度,容易在同一段里反复用同一个词;三是情感真实度,AI 写的 “开心”“愤怒” 总像隔着一层,没有生活化的细节。

最麻烦的是,不同平台的检测标准还不一样。公众号对 “AI 感” 相对宽容,但头条、百家号就严得多,尤其是历史、情感这类需要 “人文温度” 的领域,稍微有点生硬就不给流量。我前阵子帮一个做职场号的朋友看文,他用 AI 写的 “职场沟通技巧”,光开头就用了三个 “首先”,检测工具直接标红 70% 的 AI 概率,你说能不被限吗?

✍️ 人工润色核心技巧:把 “AI 腔” 改成 “聊天腔”

别想着靠工具一键搞定,真正管用的还是人工润色。这不是让你重写,而是用几个小技巧 “换血”,我亲测过,能把 AI 痕迹从 80% 降到 20% 以下。

先从句式下手。AI 写东西总爱把话说得太 “满”,比如 “随着互联网技术的发展,自媒体行业在内容创作、传播渠道等方面均发生了显著变化”。你试着拆成短句:“互联网技术一发展,自媒体行业跟着变了 —— 不光写东西的方式不一样,连怎么发出去都有新门道。” 你看,把长句拆成 “主干 + 补充说明”,再加个 “——”,瞬间就有了说话的节奏感。

然后是加 “个人印记”。AI 写的内容像 “说明书”,缺了 “我” 的存在。你可以在段落里插点自己的观察,比如写 “早餐店生意好”,AI 可能会说 “早餐店在早高峰时段客流量较大”,你改成 “我家楼下的早餐店,每天七点半就排到马路牙子,老板手忙脚乱的,连找零都得喊老伴帮忙”。加个具体场景、细节动作,立马就有了 “真人写的” 感觉。

还有用词替换。AI 特爱用书面语,比如 “获取信息” 可以换成 “刷到消息”“看到新闻”;“产生影响” 换成 “带偏了不少人”“让大家都跟着学”。你别小看这个,生活化的词自带 “人工属性”。我有个技巧,写完后把文章里的 “书面词” 圈出来,对着手机语音转文字说一遍,出来的词基本就是能用的口语表达。

最后一定要加 “瑕疵感”。真人人写东西不会那么 “完美”,偶尔会有重复、转折,甚至小语病。比如想说 “这个方法管用”,别写成 “该方法具有显著效果”,可以说 “这个方法啊,我试了三次,前两次没找对路子,第三次才发现管用 —— 你得先 XX,再 XX”。带点 “试错过程”“个人感受”,反而更真实。

🔍 检测工具怎么用?别被 “AI 检测” 坑了!

现在市面上的检测工具少说有几十种,很多人一上来就用,结果越测越慌。其实这些工具的原理都差不多 —— 靠比对 “AI 常用表达库” 标红,但准确率真不一定高。

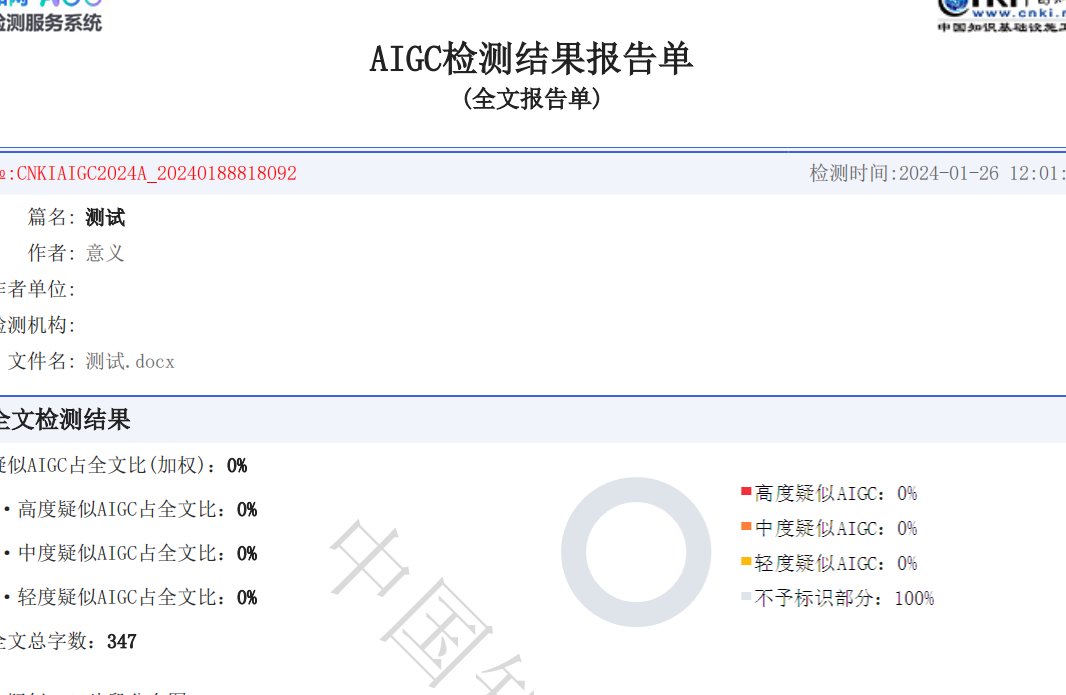

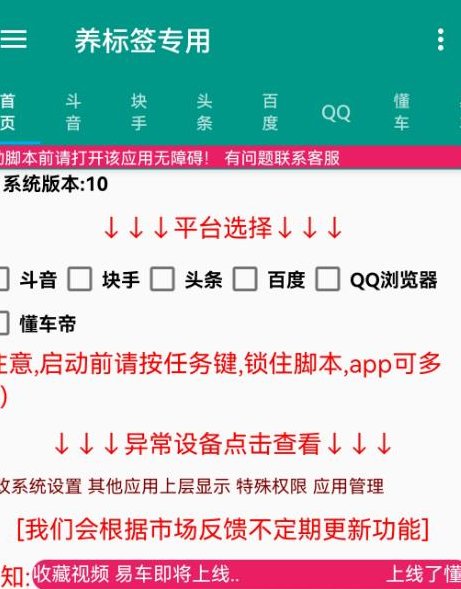

我常用来参考的有两个:一个是第五 AI 的检测工具,它不光标红,还会告诉你 “这段像 AI 是因为用了 XX 句式”,能针对性改;另一个是原创度检测平台,重点看 “和全网内容的重复度”,毕竟就算是人工写的,跟别人撞车太多也不行。

但你记住,别完全信检测结果。有次我用 AI 生成后,按上面的方法润色,检测工具还显示 40% 的 AI 概率,但发在公众号上,阅读量比平时还高。后来问了平台的朋友才知道,平台审核更看重 “内容价值” 和 “用户互动”,只要读者愿意点赞、留言,哪怕检测工具说有 AI 痕迹,也会给流量。

还有个坑要注意:别反复用同一个工具检测。有些工具会 “记忆” 你的内容,第二次测可能直接给更高的 AI 概率。最好是改一版,换两个工具交叉看,只要大部分显示 “低 AI 概率” 就行,不用追求 100%“纯人工”。

🚫 这些 “作死行为” 千万别干!分分钟被平台盯上

有些人为了省事儿,耍小聪明,结果反而踩了雷。我总结了三个绝对不能碰的操作。

第一个是直接用 AI 生成的案例和数据。AI 很爱编 “某调研显示”“据统计”,但这些数据十有八九是假的。你要么换成自己知道的真案例,比如 “我前几天看 XX 机构的报告,里面说……”;要么干脆不用数据,用 “我身边有个朋友……” 代替。平台对 “虚假数据” 的敏感程度,比 AI 痕迹还高。

第二个是批量生成后只改开头结尾。有些做矩阵号的人,用同一套 AI 模板改几个词就发,这等于告诉平台 “我在量产垃圾内容”。哪怕是同个主题,你也得换个角度 —— 比如写 “职场摸鱼”,这个号写 “摸鱼被领导抓的尴尬事”,那个号写 “怎么摸鱼还不耽误工作”,角度不一样,AI 痕迹自然就淡了。

第三个是回避 “个人视角”。总写 “大家应该 XX”“人们普遍认为 XX”,而不说 “我觉得 XX”“我试过 XX”。平台现在特喜欢 “有态度的内容”,哪怕你的观点小众,只要是真心想的,比千篇一律的 “正确废话” 强十倍。

💡 进阶思路:让 AI 当 “助手”,别当 “枪手”

其实最好的办法,是从一开始就不让 AI 写完整内容。我现在的习惯是,先自己列个框架,比如 “开头用我昨天遇到的事引入,中间讲 3 个润色技巧,结尾提醒大家别踩坑”,然后让 AI 填充每个部分的细节,最后我再从头到尾改一遍。

你还可以让 AI 帮你 “扩写细节”,但别让它决定 “说什么”。比如你写 “早餐店生意好”,让 AI 描述 “老板的动作”“顾客的对话”,然后你再把这些描述改成自己的话。这样既省时间,又能避免 AI 的 “套路感”。

另外,多积累 “个人素材库”。平时看到有意思的小事、网友的评论、甚至自己的吐槽,都记下来。写内容的时候往里面塞一两个,比如 “上次在评论区看到有人说…… 我觉得挺对的”,这种 “接地气” 的内容,AI 根本仿不出来。

现在做自媒体,早就不是 “写出来就行” 的时代了。平台要的是 “有温度、有态度、有细节” 的内容,AI 能帮你搭框架,但血肉得自己填。你别觉得麻烦,等你发现润色后的内容阅读量翻倍,粉丝留言说 “看你写的就像在聊天”,就知道这功夫花得值。

记住,降 AIGC 痕迹不是为了 “骗平台”,而是为了让内容更好看 —— 毕竟读者刷到你的文章,是想看到一个活生生的人在说话,而不是一个冷冰冰的机器。